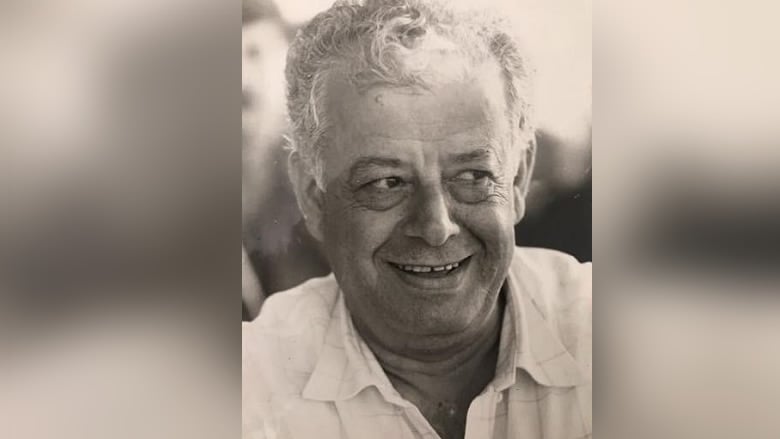

بين نديم عبدالصمد وبيني رفقة عمر.

أنا من مواليد 1928، وهو من مواليد 1929.

ونحن الاثنين من جيرةٍ مشتركة. نديم من عماطور وأنا من باتر في الشوف. والمسافة بينهما بضعة كيلومترات بعدد أصابع اليد. ونحن من نشأة، ومناخ، وثقافة شعبية واجتماعية مشتركة، وعلى خطين متوازيين في اتجاه واحد، وهدف واحد. هو في الحزب الشيوعي، وأنا في الحزب التقدمي الاشتراكي، والعَلمان متقاربان بالشكل والرمز، واللون الأحمر... المنجل والمطرقة للشيوعي، والقلم والمعول للاشتراكي.

نديم سبقني بالانتماء الحزبي. فالتاريخ الشيوعي يعود إلى الربع الأول من العام 1917. أما تاريخ الحزب الاشتراكي فيعود إلى أوائل العام 1949. وقد تأخرت بضع سنوات قبل أن أتعرف على الرفيق الشيوعي الشهم نديم عبد الصمد. لكن منذ لقاء التعارف الأول اكتشفت كم فاتني من فرص الخبرة في أساليب النضال السياسي الحزبي في التعامل مع القيادات والجماهير، خصوصاً في الأزمات الداخلية. وكانت البداية مع تولّي الرئيس كمال جنبلاط قيادة الحركة الوطنية التي ضمّت الأحزاب السياسية الوطنية اليسارية، وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية. وقد أسندت إلى الرفيق عبد الصمد الأمانة العامة لجبهة المشاركة العربية في الثورة الفلسطينية، إضافةً إلى كونه عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وفي المكتب السياسي، ونائباً للأمين العام.

لكن هذه المهمّات التي تولّاها نديم عبد الصمد كانت جزءاً من دوره ومسؤولياته في الحزب الشيوعي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والعربي، حيث كانت له مبادرات وعلاقات وثيقة مع مراجع وقيادات حزبية سياسية ورسمية في المشرق وفي المغرب العربي، فضلاً عن القيادات والمراجع العليا في دول العالم الاشتراكي، زمن عزّ اليسار العالمي...

كانت قصيرة مرحلة علاقتي الوثيقة، وشبه الدائمة مع نديم عبد الصمد، لكنها كانت غنية بالمُثل العليا، وأهمها النبل، والأنس، وشجاعة الرأي، والأهم الترفّع فوق كل الصعاب التي واجهته في المرحلة الأخيرة من عمره.

كنا نلتقي بين أسبوع وآخر في "مقهى الغندول" على كورنيش المزرعة، بمحاذاة السفارة الروسية. وكنت أتألم وأنا أتطلع الى وجهه وهو يمضغ ريقه، ويطفئ سيجارته، ليعبّر عن رأيٍ يريد أن يوضحه، وعيناه تفيضان أنساً، ونبلاً، وعصبية.

لقائي الأخير معه كان في منزله في شارع بربور (المزرعة) وكان ما يزال يدخّن، سيجارة بعد سيجارة. وكلام كثير يريد أن يقوله فيختصره بكلمات، وعلى مضض، وهو ينظر إليّ بابتسامة شجاعة ونبل وشهامة.

أتذكّره الآن وهو يبتسم اعتذاراً عن محاولة الوقوف.

وأغادر صالونه الصغير بأثاثه البسيط في الشقة المتواضعة في الطبقة الثانية من البناية القديمة، والدرج الضيّق، والأسانسير (المصعد) المعطّل. والمشي صعبٌ على التسعيني حامل العصا.

وخرجت الى الشارع الضيّق المكتظ بالسيارات، وفي قلبي، وضميري، وجه النديم الحبيب، الصابر على الضيم بابتسامة الرضا، والأنس، والشجاعة، والشهامة.