كتبت سوسن أبو زين الدين في موقع "الجمهورية نت":

حصل بشار الأسد على سورياه المتجانسة. قالها منذ قرابة العامين، في العشرين من شهر آب لعام 2017. نعى بشكل متعجّل «خيرة» شباب البلد، وبنية تحتية كانت قد كلفت «الكثير من المال والعرق لأجيال»، لكنه طمأن جماهيره بأنه قد ربح سوريا «أكثر صحة وأكثر تجانساً بالمعنى الحقيقي، وليس بالمعنى الإنشائي أو بالمجاملات». وأكد أن «التوجهات المستقبلية للسياسة السورية تقوم على الاستمرار في مكافحة وسحق الإرهابيين في كل مكان، والمصالحات الوطنية التي أثبتت فاعليتها بأشكالها المختلفة»، إضافة إلى «زيادة التواصل الخارجي والتسويق للاقتصاد، الذي دخل في مرحلة التعافي».

بعد أشهر قليلة من خطابه هذا، سيُطبِق بشار الأسد الحصار على غوطة دمشق الشرقية، «سيسحقها» ويدمرها ويسوّيها بالأرض، سيضرب أهلها بالأسلحة الكيماوية، ويلاحقهم من حارة لأخرى. سيهاجم ملاجئهم، ويرسل جنوده لالتقاط الصور التذكارية مع وجوههم المرعوبة في هذه الملاجئ، ثم «سيصالحهم». سيخيّرهم بين أن يهجّرهم على متن باصاته الخضراء إلى الشمال السوري حيث تنتهي حدود سورياه المتجانسة؛ أو أن يصهرهم في أرضه، حيث سيُحملون إلى مراكز الإيواء، سيُعتقلون هناك، ويُعذبون، ويموتون تحت التعذيب، سيهتفون «بالروح والدم» لبشار الأسد، ثم سيُساقون إلى الحرب باسمه وتحت رايته... يحاربون لتوسيع حدود سورياه المتجانسة.

بشار الأسد كان قد «سحق» سابقاً حمص القديمة واليرموك وداريا والوعر والمعضمية والتل وخان الشيح وحلب الشرقية ووادي بردى والزبداني ومضايا والقابون وبرزة، و«سيسحق» لاحقاً ما تبقى من أحياء جنوب دمشق الثائرة وريف حمص الشمالي ودرعا. «سيصالح» أهلها عارضاً عليهم خياريه الاثنين، ثم ينتقل ليبدأ جولة جديدة من ترسيم الحدود على جبهات إدلب ماضياً في معركته لفرض التجانس.

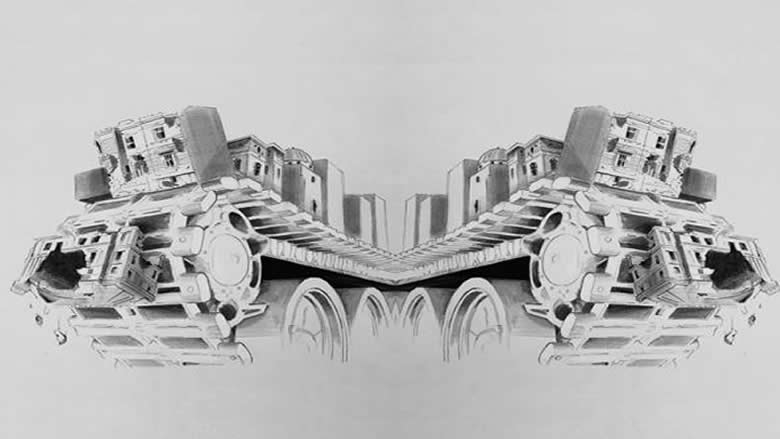

يقول الباحثون العمرانيون أن فرض الـ«تجانس» هو شكل من أشكال الإبادة، يسمونه الأوربسايد (Urbicide)، في محاولة لمحاكاة مفهوم الإبادة الجماعية، الجينوسايد (Genocide)، من منطلق عمراني. الأوربسايد حرب من الحروب الجديدة التي تُخاض باسم سياسات الهوية. ليست حرباً تُعلن على المدن في محاولة للسيطرة عليها جيوسياسياً، بل حرب تخاض من خلال المدن، تتلاعب بها، وتتخذ من شوارعها وساحاتها ومساكنها وشبكات الكهرباء والماء فيها أدوات تطوّعها لتقضي على أحد جماعاتها المختلفة دينياً أو عرقياً أو قومياً أو سياسياً أو حتى اقتصادياً، وصولاً إلى مجتمع متجانس، لا مكان للآخر المختلف فيه.

ظهر مفهوم الأوربسايد أولاً في إشارة إلى مشاريع التطوير العمراني الضخمة التي مزّقت أحياء نيويورك منذ خمسينات القرن الماضي، تاركة خلفها مجموعات كبيرة من السكان المهجرين مسلوبي الذاكرة العمرانية. سكان عشوائيات أو مخالفات أو، بأبسط الأحوال، سكان مناطق مهمشة قبل أن تمسح عن وجه الأرض -كضرر جانبي- في سبيل تخديم مناطق أكثر أهمية. ورغم تداول المصطلح بكثرة في الستينات والسبعينات بعد أن كتبت عنه آدا هوكستابل في نيويورك تايمز عام 1968، إلا أنه ينسب لمارشال بيرمان1، الذي تحدث عن ضحايا مشاريع التطوير العمراني هذه عام 1987 قائلاً: «هؤلاء ضحايا جريمة ضخمة لا اسم لها. لنطلق عليها اسماً الآن. لنسمها الأوربسايد: مقتلة المدينة».

منذ حينها، شاع تطبيق المصطلح ضمن جغرافيات كثيرة وسياقات متعددة، أشهرها حرب البوسنة، وحرب لبنان، و في السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد تجلى المفهوم ضمن هذه السياقات عبر ممارسات مختلفة، منها ما هو قائم على البعد المادي للمدن بشقيه التدميري والإعماري؛ ومنها ما يعنى بتعطيل الحياة الدائرة في هذه المدن. ما يجمع هذه الممارسات أن المنطق السياسي فيها يهدف إلى فرض التجانس أو القضاء على الآخر المختلف الذي يجعل من التنوع خطراً مهدِّداً لهذه المدن.

من هنا، كان خطاب بشار الأسد عام 2017 اعترافاً مبطناً بأن حربه في سوريا هي وجه من أوجه الأوربسايد. هي مقتلة عمرانية، تمت فيها عسكرة العمران بشكل ممنهج منذ اليوم الأول للثورة - أو حتى قبل ذلك- لبدء الحرب وتصعيدها، ولتمهيد الأرض لسوريا المتجانسة ما بعد الحرب. سوريا التي استؤصل منها كل من تشي هوياتهم بانتماءات دينية أو جغرافية مشاغبة سياسياً، أو حتى من لم تسعفهم طبقاتهم الاجتماعية أو أحوالهم الاقتصادية بأن يفوزوا بمكان في البلد، التي ستُقدم إلى من بقي من محاسيب نخبتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية أرضاً غضة للاستثمار.

تبدأ قصة الأوربسايد في سوريا من الحيطان التي غصت بـ«الأسد، أو نحرق البلد». «البلد» التي يريدها النظام هي بلد تُعرَّف بالأسد. المدن التي ستعرَّف بأي انتماءات أخرى ستُحرق، وتشهد المقتلة التي ستبدأ من بيوتها وشوارعها وساحاتها وشبكاتها وأراضيها، وتنتهي بها جزءاً من الكل المتجانس، حتى لو كانت مدن أشباح.

مقتلة المواقع: التدمير العشوائي الممنهج

لا يمكن القول أن الدمار الهائل في سوريا هو تحصيل حاصل للعمليات العسكرية وحسب، حيث أن حجم الدمار وتوزّعه الجغرافي بعيداً عن خطوط الجبهات وفي قلب الأحياء السكنية ومراكزها الخدمية، في معاقل الثورة حصراً، وفي المناطق ذات البعد الاستراتيجي سياسياً أو اقتصادياً؛ إلى جانب أنه بمعظمه قد نفذ بالبراميل المتفجرة عشوائية التدمير، لا بأسلحة قادرة على تصويب الهدف، يشي بأن هذا الدمار ليس اعتباطياً ولم يكن ضرراً جانبياً لعمليات عسكرية محددة، بل هو أداة من أدوات حرب التجانس.

حمص، التي دُمّر نصفها، مثال على ذلك. يُشاع أن الدمار فيها استهدف مناطق كانت قد شُملت بمشروع تخطيط عمراني إشكالي قديم تم طرحه عام 2007 من قبل محافظ حمص آنذاك، إياد غزال، تحت اسم حلم حمص. استهدف «حلم حمص» مناطق فقيرة، ومناطق عشوائيات ومخالفات جماعية، إضافة إلى مناطق من مركز المدينة. وأثار المشروع جدلاً واسعاً بين أهالي المدينة بسبب ما حمله من إمكانية مصادرة أراضيهم وهدم ممتلكاتهم وإبرام صفقات عقارية مشبوهة بحجة تطوير مركز المدينة وتوسيعه وتحديثه. رافق هذا احتجاجات شعبية واعتصامات منظمة ولافتات طالبت السلطات المحلية «ألا تجبل بساتين حمص بدماء ملاكها»، في إشارة إلى أن التصعيد يستوجب الدم. ورغم تأكيد السلطات المحلية للمواطنين أن المشروع لن يقوم على استملاك أراضيهم بشكل تعسفي في محاولة لاحتواء غضبهم، إلا أن الحكومة بدأت بمصادرة الأراضي عام 2009، واستمر العمل استعداداً لتنفيذ المشروع حتى بدء الثورة عام 2011، التي أدت إلى توقيف المشروع بشكل مؤقت وإقالة إياد غزال من منصبه في محاولة لامتصاص الغضب، حتى يستتب الأمن.

يرى الكثيرون من أهالي حمص أن الدمار الذي لحق بمدينتهم كان في صلبه محاولة لفرض ترتيبات عمرانية تعيد إحياء مشروع حلم حمص، ولكن ضمن السياق السياسي، وبشكل يستثمر ما فيه من انقسامات طائفية وطبقية ومناطقية مشحونة. يدعم فرضيتهم هذه حصار حمص وإفراغها الممنهج من أهلها بين عامي 2012 و2014 بفعل العمليات العسكرية العنيفة أو بفعل اتفاقات التهجير التي طالت أحياءً كانت، في غالبيتها، ضمن المخطط التنظيمي لـ «حلم حمص». خريطة التدمير الممنهج في حمص ترسم بوضوح منحنى يلتف من زاوية المدينة الشمالية الشرقية، عبر مركزها، نحو جنوبها الشرقي زاحفة في معظمها ضمن أحياء ذات غالبية سنية، محاذية للأحياء العلوية، التي بقيت إلى حد كبير «صاغ سليم».

باب السباع، القصور، بابا عمرو، والخالدية جميعها أحياء ذات غالبية سُنّية شهدت نفس سردية التدمير والتهجير. معركة بابا عمرو وحدها، والتي استمرت شهراً واحداً، هجّرت ما يزيد عن 50 ألفاً من أهل الحي وخلفت دماراً هائلاً في 600 من مبانيه، منها ما يفوق 200 مبنى مدمراً بشكل كامل. في الوقت الذي سَلِمت فيه أحياء الفردوس والغوطة والمحطة ذات الحضور الأكثف للأوساط الموالية للنظام ومراكزه الأمنية من التدمير إلا ما ندر. الخالدية، أحد أبرز أحياء «حلم حمص»، شهد دمار أكثر من 1250 مبنىً وجامعين، أحدهما جامع خالد بن الوليد، أحد رموز المدينة. أما باب الدريب، باب هود، وباب تدمر، قلب المدينة ومركزها التجاري و أهم أحياء مخطط حلم حمص بغالبيتها السنّية، شهدت مجتمعة دمار ما يفوق 1200 مبنى، بما في ذلك 15 موقعاً لأسواق محلية.

مما يزيد الوضع سوءاً أنه منذ استعادة النظام السيطرة على هذه الأحياء، لم يُسمح لسكانها بالعودة لما تبقى من منازلهم سوى لفترات محدودة جداً ليجمعوا بعض ممتلكاتهم وحسب. في عام 2014 سمح لأهالي الحميدية والقصور والقرابيص بالعودة لمنازلهم، إلا أن الأمم المتحدة، وتحت إشراف النظام، بدأت بإعادة تأهيل حي الحميدية ذو الغالبية المسيحية، فقط؛ في حين تم استثناء أحياء أخرى. في عام 2015 أعلن النظام عبر قنوات إعلامه الرسمية أن إعادة إعمار مناطق المخالفات في حمص ستتم وفقاً لمخططات حلم حمص، وبموجب المرسوم 66 (الإشكالي بحد ذاته، كما سنرى لاحقاً) والذي سيقدم الإطار القانوني لعملية الإعمار هذه، الأمر الذي عزز الفرضية الطائفية والمناطقية والطبقية في إعادة بناء حمص وحلمها.

مقتلة البيوت: التهديم الممنهج

بين عامي 2012 و2013، اقتحم الجيش العربي السوري بالبلدوزرات والمتفجرات، أحياء سكنية كانت قد شهدت حراكاً ثورياً في كل من حماة ودمشق، قبل أن يسيطر عليها النظام معلناً انتهاء القتال. 7 أحياء كاملة، يعادل مجموع مساحتها 200 ملعب كرة قدم سُويت بالأرض، وهُجّر أهلها دون إنذار أو حتى تعويض. مسؤولو النظام صرحوا أن هذه الجهود جاءت في سياق مشاريع تطوير عمراني لإزالة المخالفات في المنطقة، حسبما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أجرت تحقيقاً حول عمليات التهديم الممنهج هذه، إلا أن قسماً كبيراً من سكان هذه المناطق كانوا يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لعقاراتهم، الأمر الذي يترك دافعاً وحيداً لعمليات التهديم هذه، أكده محافظ ريف دمشق حسين مخلوف الذي قال في مقابلة إعلامية له في تشرين الأول عام 2012 أن هذه العمليات «ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة».

حي القابون الدمشقي كان أحد هذه الأحياء. هُدم فيه ما يقارب 18 هكتاراً ضمن جولتين، الأولى وقعت عام 2012 على خلفية اشتباكات عنيفة بين النظام ومقاتلي المعارضة، وعقب هجمة شرسة شنتها قوات النظام على الحي واستعادت إثرها السيطرة عليه. استمرت عملية الهدم الأولى 50 يوماً، هُدم فيها 1250 متجراً و650 منزلاً كان يسكن كل واحد فيه عائلتين أو أكثر. أما الثانية فتمت عام 2013 دون أن توثق تفاصيلها.

منظمة هيومن رايتس ووتش خلصت إلى استحالة النظر في هذه العمليات على أنها هدف مشروع،ه حتى في سياق الحرب. فالبيوت التي هدمت بموجبها لم تكن أهدافاً عسكرية، لم تستخدم كمأوى للمقاتلين ولا للتخطيط للهجمات وشنّها ولا حتى لتخزين الذخائر والأسلحة. عمليات الهدم هذه لا يمكن أن تبرر إلا بأسباب استباقية أو عقابية لشريحة سكانية ينظر إليها النظام على أنها عنصر مهدد، شاذ عن النسيج الأوسع، لا بد من استئصاله لفرض التجانس. كل ما في الأمر أن المقتلة هنا كانت مقتلة للمنازل. حاربوا الناس في بيوتهم فاستأصلوهم.

وكما في حمص، أكّد فرضية الأورباسايد أن مجلس الوزراء والسلطات المحلية كانت قد حددت أجزاءً من القابون لإعادة الإعمار في نيسان عام 2018. هذه الأجزاء لم تشمل فقط مناطق تم تهديمها تعسفياً بين عامي 2012 و2013، بل شملت أيضاً مناطق أخرى استهدفها النظام في سلسلة جديدة من عمليات الهدم التي طالت ما يقارب 35 هكتاراً على طول الأوتوستراد الدولي بين عامي 2017 و2018، أي بعد اتفاق تهجير القابون الأخير في أيار عام 2017 حين تحول الحي إلى مدينة أشباح. ما يؤكد أن عمليات التهديم هذه لم تكن أداة عقاب في حرب فرض التجانس السياسي وحسب، بل جزءاً من مخطط أكبر لتسوية الأرض لمشاريع إعادة إعمار ستستثني أصحاب الأرض.

كان النظام قد أقفل الحيّ بشكل كامل عقب إفراغه من أهله. أبقى بعض أجزاءه محظورة تماماً عن الحركة، في حين سمح للسكان بالدخول المشروط لأجزاء أخرى شرط أن يتركوا هوياتهم الشخصية على الحواجز التي تحرسه، وأن يدفعوا رسوماً لدخولهم، وأن يخرجوا في نفس اليوم الذي يدخلون فيه. ويبدو أن «الكود» الذي يصنف الأحياء بين محظور ومشروط هو كود دوّار، تتبدل تصنيفات الأحياء ضمنه وفقاً لمعطيات لن يعرفها سوى مسؤولو النظام، فهم الوحيدون الذين يسمح لهم بالعمل في المنطقة.

إحدى اللواتي هُجّرن إلى إدلب ضمن اتفاق القابون روت أن أحد أقاربها استطاع الدخول إلى المنطقة (بفضل الرشوة) ليطمئن على منزلها -الذي كانت قد تركته سليماً واقفاً حين هُجّرت- بعد شهور من خروجها منه، وكان المنزل لا يزال على حاله. في العام الذي يليه، دخل قريبها مجدداً ليطمئن على المنزل ليجده ركاماً. لم تتلق صاحبة المنزل إشعاراً بالهدم، ولم تتلق تعويضاً رغم أن منزلها لم يكن ضمن مناطق المخالفات. على كل حال، لم يتذرع مسؤولو النظام هذه المرة بمشاريع التطوير العمراني لإزالة مناطق المخالفات كما فعلوا سابقاً. بل برروا عمليات الهدم الجديدة بضرورة تفجير الأنفاق التي خلفها «الإرهابيون» في المنطقة.

وبكل الأحوال، إن موضوع مناطق المخالفات بحدّ ذاته موضوع إشكالي في الحرب السورية، فقد تمت عسكرته واستخدامه سلطوياً هو الآخر. سياسات النظام تجاه مناطق المخالفات في بدايات الألفية كانت تتراوح بين «تسوية المخالفات وتحسينها»، و«تطويرها»، أي هدمها وإعادة بنائها. إلا أن الحرب، على ما يبدو، حسمت الأمر لصالح الخيار الثاني. لا تسويات في مناطق المخالفات أو تحديداً، لا تسويات في مناطق المخالفات ذات الغالبية السنية والتي احتضنت الثورة في إحدى مراحلها، وبالتالي احتضنت القسم الأكبر من التدمير والتهديم.

مقتلة البنى التحتية: حرمان المدينة

ليست حرب التجانس حرب تدمير وتهديم فقط، فهي أيضاً حرب تلاعب وإعادة ترتيب لشروط الحياة. حرب خبز وماء وكهرباء ودواء، وحرب شوارع وحواجز وحصار وفرض لأنماط الحركة، طوعت من خلالها شبكات البنى التحتية والمرافق والخدمات في معارك كرّ وفر قادها النظام، واستجابت لها الفصائل المسلحة.

حلب على سبيل المثال، المدينة التي قسّمتها خطوط التماس إلى قسمين منذ عام 2012، كانت قد أفرغت من ثلثي سكانها، الذين قارب عددهم الثلاثة ملايين قبل الحرب، بعد أن سيطر عليها النظام في النصف الثاني من عام 2016. دمر فيها ما يقارب نصف منازلها وأكثر من 80% من بنيتها التجارية وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة عام 2017. معظم هذا الدمار كان من نصيب ما صار يُعرف بحلب الشرقية، شطر المدينة الذي خرج عن سيطرة النظام، والذي تشكل بمعظمه من عشوائيات بناها مهاجرو الريف المهمشين الذين قصدوا المدينة بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل، والذي قصده لاحقاً ناشطو المدينة هرباً من مناطق سيطرة النظام.

تفريغ حلب من سكانها لم يكن عشوائياً. إذ استهدف بدايةً جزء المدينة الذي ضم الشرائح الاقتصادية والسياسية غير المرغوب بها؛ وثانياً كان نتيجة عمل ممنهج لم يقتصر على التدمير العشوائي لمباني مناطقها الثائرة، بل استهدفها في مرافقها وخدماتها وبناها التحتية.

كانت حدود سيطرة مناطق النظام (أو ما يسمى حلب الغربية) لا تتجاوز 35% من أحياء المدينة مع بداية عام 2014. لكن المدينة كانت تغص بأكثر من 1450 حاجزاً، منها حوالي 1050 حاجزاً لقوات النظام، تتوزع على حدود خطوط الاشتباك وفي قلب مناطق سيطرته ضمن الأحياء السكنية. حواجز ثابتة وحواجز طيارة، لم تستخدم فقط كنقاط حماية لفرض حدود سيطرة النظام عسكرياً، بل استخدمت بشكل أساسي لفلترة الحركة ضمن مناطق سيطرته بحثاً عن الهويات ذات الانتماءات «المهدِّدة» أو «غير المتجانسة» ومن ثم استئصالها. على الطرف الآخر، كانت حواجز فصائل المعارضة الـ 400 تتركز بشكل رئيسي على خطوط الجبهات، وعلى طرق الإمداد الرئيسية، لا ضمن الحارات السكنية.

فصائل المعارضة طوعت شوارع حلب سلاحاً في حربها ضد النظام أيضاً. قد يكون المثال الأوضح على ذلك قطع خط الإمداد الرئيسي عن أحياء حلب الغربية بعد سيطرة الفصائل على خناصر بين شهري آب وتشرين أول عام 2013. وصل سعر ربطة الخبز في حلب الغربية إلى 150 ليرة سورية آنذاك، ثم عاد ليستقر على 15 ليرة، بعد الحملة العسكرية التي قادها النظام في تشرين الأول لفك ما سماه بالحصار، في وقت كان فيه سعر ربطة الخبز في حلب الشرقية يعادل تقريباً خمسة أضعاف هذا الرقم.

في المقابل، تعطلت نصف مخابز حلب الشرقية مع بداية عام 2014 معظمهم كان قد دُمّر بشكل ممنهج بفعل قصف النظام. في حين أن حلب الغربية لم يعطل فيها أي مخبز بفعل الحرب. حلب الشرقية شهدت مجازر طوابير الخبز التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش. أحد فرّاني باب الحديد شهد في تقرير المنظمة أنه في 21 آب عام 2012 كانت إحدى مروحيات النظام تحوم في المنطقة لساعات عند موعد فتح المخبز المسائي. كان أكثر من 200 شخص قد اصطفوا بانتظار دورهم في طابور الخبز عندما أسقطت المروحية قذيفتها قرب الفرن تاركة خلفها عشرات الجثث المغطاة بالطحين والغبار.

أيضاً، لم يصل حلب الشرقية، في ذاك الوقت، سوى ما يقارب 6 ساعات يومية من الكهرباء، سواء في الأحياء التي استهدفت فيها شبكات الكهرباء وبناها التحتية أو بقيت سليمة. وحلب الشرقية استُهدفت نقاطها الطبية بشكل ممنهج ومتكرر حتى لم يبق فيها سوى 24 مشفى أو مركزاً حسب إحصائيات الأمم المتحدة في آب 2016، كان منها عشر مراكز مغلقة ، لا يعمل فيها أي طبيب. مع نهاية عام 2016، كانت حلب الشرقية قد أفرغت من سكانها الذين حرموا سبل العيش فيها حتى لم يبق منهم سوى ما يقارب 325 ألفاً. هؤلاء هم من شهدوا الحصار الخانق، وواجهوا الحملة العسكرية الأعنف، قبل أن «يصالحهم» النظام ويهجرهم قسراً في طوابير طويلة من الباصات الخضراء التي راقبناها على مدى أيام، لتبقى حلب المدينة حكراً على من احتسبهم النظام جزءاً من سوريا المتجانسة.

عمليات إعادة التأهيل بدأت في حلب. حددت الأمم المتحدة قائمة المناطق التي تعد أولوية للبدء بالعمل من أجل تأمين عودة المهجرين، إلا أن النظام قاطعها مع قوائمه الخاصة لما حدده هو بمناطق الأولوية. تم بالنتيجة تحديد 8 مناطق باشرت الأمم المتحدة العمل في 3 منها ضمن مشروع تجريبي. تصريحات الأمم المتحدة حول سير العمل خلال عام 2017 تقول إن كافة أعمال صيانة المدارس والمراكز الطبية والخدمية استهدفت أحياءً تقع جميعها في حلب الغربية.

مقتلة الأرض والقانون: حرب الإعمار

جاءت تصريحات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واضحة بخصوص أن لا تمويل لإعادة إعمار سوريا حتى حصول «انتقال سياسي حقيقي» تحت رعاية الأمم المتحدة. ولكن لا يبدو أن النظام، حالياً على الأقل، يأبه بهذه التصريحات، فهو قد بدأ بالفعل إعادة الإعمار.

استخدم النظام هدفاً سهلاً للبدء: العشوائيات ومناطق المخالفات، حيث لا محاججات على مواضيع حقوق الملكية ضمن سياقات إعادة الاعمار. مشاريع تصاغ تحت عناوين التطوير العمراني، وتُسوّق كإعادة إعمار للبلد بوجه حداثي عالمي، فيه الكثير من الأبراج والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وصور لأطفال مبتسمين محمولين على أكتاف أهاليهم، المبتسمين بدورهم والمطمئنين. وجوه لا تشبه بالضرورة تلك الوجوه المتعبة الحائرة المغبرة التي شهدت المقتلات جميعاً. وجوه لأناس ستعيش وأخيراً في «غيتوهات» عمرانية خضراء مشرقة لا تشبه ما خارج أسوارها من شوارع مزدحمة قاحلة، تغص بمباني متهالكة رمادية قبيحة.

ماروتا سيتي، أو «مدينة السيادة» بالسريانية، اسم ذكي اختاره النظام «حامي الأقليات» لمشروع إعادة الإعمار الأول الذي يعيد من خلاله فرض سيادته على «مناطق الشغب». وضع بشار الأسد شخصياً حجره الأساس، ووضع من خلاله حجر الأساس لما سيكون عليه الوجه العمراني لسورياه المتجانسة.

ماروتا سيتي، مشروع يقام في قلب دمشق على أراضي بساتين الرازي، منطقة المخالفات التي ثارت يوماً ضد النظام، رغم أنها لم تخرج عن سيطرته بشكل كامل. تجاور المنطقة سفارات دمشق ووزاراتها وجامعتها وأحياءها السكنية والتجارية «الراقية». بساتين الرازي كانت أحد موقعين حددهما المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الذي يقدم الأسس والنواظم القانونية والمالية لمصادرة مناطق المخالفات، ومن ثم إعادة تطويرها من خلال استثمارات عقارية خاصة. أخليت منازل بساتين الرازي قسراً ثم هدمت، فيما ترك أهلها مع وعود بمنازل مؤقتة وتعويضات زهيدة بالكاد تغطي نفقات إيجاراتهم لأشهر قليلة في سوق دمشق العقاري المتضخم، وشروط إجرائية معقدة وصارمة تجعل من فرصهم في العودة إلى أراضيهم (التي ستصبح ماروتا سيتي) خياراً أقرب إلى المستحيل، حيث لن يتحمل نفقات العودة إلى أبراج هذه الأراضي سوى «نخبة» البلد الاقتصادية وأصحاب رؤوس أموالها.

فالمرسوم 66 الذي بدأ بمنطقتين تنظيميتين -ثم عُدّل ليشمل كافة المحافظات السورية- يحوّل ملاّك العقارات إلى ملاّك أسهم على الشيوع للمقاسم التنظيمية في المشاريع الجديدة. تُقيّم عقارات الملاّك وفق وضعها الراهن على شكل أسهم دون أن يشمل التقييم ارتفاع قيمة العقارات بسبب المضاربات الناتجة عن مشاريع التطوير العمراني التي تشملها. ثم تُقيّم المقاسم التنظيمية في المشاريع الجديدة وتُوزّع بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية. يتيح المرسوم لملاّك الأسهم أن يتداولوها فيما بينهم أو للغير، كلياً أو جزئياً، وفق 3 خيارات: أن يتخصصوا بالمقاسم، أو أن يساهموا في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، أو أن يبيعوا أسهمهم بالمزاد العلني. يخضع للخيار الثالث كل من لم يسعفه حظه بالقبول في الخيارين الأول والثاني، وذلك وفق «قرارات قطعية» تتخذها «السلطات المسؤولة» بما يحقق «مصلحة مالكي الأسهم».

ولأن قيمة المقاسم التنظيمية الجديدة للمشروع الماروتي العظيم ستفوق بأضعاف قيمة عقارات الوضع الراهن لبيوت بساتين الرازي المهترئة، لن تكون حصص أصحاب الحقوق في هذا المشروع كافية لأن يعودوا إلى منزل كريم فيه. لن يعود إلى منازل «أرض السيادة» سوى من يستطيع أن يدفع ثمن هذه العودة ويتماهى مع هويتها النيوليبرالية الحداثية التي ستعرف بها سوريا المتجانسة.

باشر النظام إذاً إعادة الإعمار بالمرسوم 66 للتعامل مع مناطق المخالفات ريثما تصاغ القوانين التي ستنظم عمليات متابعة تهديم ما تبقى من مناطق اللا مخالفات، وإعادة إعمارها دون أن يكون لحقوق ملكية أصحابها حجم يذكر.

صحيح أنه ليس للقانون مؤسسات تحميه في سوريا، إلا أن النظام كان واضحاً، في معركته لإعادة إنتاج نفسه محلياً ودولياً، أنه سيعيد إنتاج سوريا المتجانسة «بالقانون». قانون تعسفي، ظالم، مجحف، مسيّس، موجه لخدمة مصالحه ومحاسيبه. لا يهم، طالما أنه القانون!

وهكذا، منذ عام 2012، حين كنا لا نزال إلى حد كبير مشغولين بالاندهاش من هول المجازر التي ترتكب بحقنا بالسكاكين والسواطير والمدفعيات والبراميل والبلدوزرات والديناميت، غاب عنا أن ننظر إلى المجازر التي سترتكب بحقنا بالقوانين التي صدرت واحداً تلو الآخر دون ضجيج. القوانين التي ستضمن أن لا مكان لنا – نحن الغاضبون الذين عصينا المنظومة السياسية العسكرية للنظام، أو الذين لم نمتلك وجوهاً مبتسمة مطمئنة يمكن لها أن تتصدر دعايات الترويج للغيتوهات العمرانية الحديثة، ولم نمتلك حسابات بنكية أو استثمارات يمكنها أن تدفع ثمن العيش في هذه الغيتوهات- لا مكان لنا في سوريا التي يُعاد إنتاجها لكي تكون سوريا متجانسة. غاب عنا الأوربسايد الذي يحاك ضدنا.

قبل المرسوم 66، صدر القانون 63 عام 2012 لمصادرة «أملاك الإرهابيين». هذا القانون الذي يتبنى مفهوم النظام للإرهاب، ويجرم بالتالي شريحة كبيرة من معارضيه السياسيين وذويهم ومعارفهم، ويسلبهم ممتلكاتهم العقارية.

بعدها، ظهر المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الذي يسمح لمجالس الإدارة المحلية بإنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تدير ممتلكات المجالس العقارية دون ضرائب. بموجب هذا القانون تم تأسيس شركة دمشق الشام القابضة عام 2016 بقيمة 60 مليار ليرة سورية وبإدارة محافظ دمشق عادل العلبي. دمشق الشام القابضة تدير اليوم مشروع ماروتا سيتي من خلال شراكات عديدة تم توقيعها مع مجموعة من الشركات الأخرى العائدة لأصحاب رؤوس الأموال السورية الأشهر، أمثال رامي مخلوف وسامر الفوز ومازن الترزي، بمجموع رأس مال وصل إلى 380 مليار ليرة سورية.

ثم ظهر المرسوم التشريعي 11 لعام 2016 والذي يوقف العمل في السجلات العقارية المغلقة بسبب الحرب، بما في ذلك تلك التي في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، محيلاً التعاملات العقارية في هذه المناطق خلال كل هذه السنوات إلى مشاريع مخالفات. تلاه المرسوم التشريعي 12 لعام 2016 القاضي بأتمتة السجلات العقارية وفق متطلبات إجرائية صارمة لإثبات حقوق الملكية التي ستتم أتمتتها، ما يحرم أولئك الذين فقدوا أوراق ملكية عقاراتهم تحت ركام منازلهم أو خلال نزوحاتهم المتكررة من حقهم في إثبات ملكيتهم، ويضيّق على شريحة كبيرة ممن لا يستطيعون الوصول إلى مؤسسات النظام لتسجيل ملكياتهم، حتى لو لم يفقدوا أوراق ثبوت ملكيتها.

ثم جاء المرسوم رقم 3 لعام 2018 الذي يقضي بإزالة أنقاض المنازل المدمرة، أو التي يقتضي هدمها وفق تصنيفات النظام، بما فيها من عفش وأثاث وذكريات وأشلاء وجثث، أيضاً وفق إجراءات صارمة تقيد حق الناس في إثبات ملكياتهم أولاً ومن ثم الاعتراض أو جمع ممتلكاتهم من بين الركام.

آخر هذه القوانين وأكثرها تعقيداً وإشكالية كان القانون رقم 10 لعام 2018 والذي تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 42 لعام 2018 والذي بدأ من خلاله إعلان منطقة تلو الأخرى من مناطق إعادة الإعمار التي ستتظافر فيها كل المراسيم والقوانين السابقة للبدء بمشاريع «ماروتية» جديدة. القانون رقم 10 يعتبر تصعيداً ممنهجاً للمرسوم 66 خارج مناطق المخالفات، فهو يتيح لوحدات الإدارة المحلية تخصيص المناطق التي تراها مناسبة للبدء بمشاريع إعادة الإعمار وفق شروط إجرائية صارمة، تطلب من ملاك هذه المناطق ومستأجيرها إثبات حقوقهم العقارية فيها وإلا ستعود هذه العقارات لملكية الوحدات الإدارية، التي يمكنها بالتالي التصرف بها دون تعويض.

قد لا تبدو جملة القوانين والتشريعات هذه بحجم الضجيج الذي نحاول إثارته حولها للوهلة الأولى. فهي لا تختلف كثيراً عن العديد من التشريعات التي تصاغ في معظم بلاد العالم النامية منها والمتقدمة لتنفيذ مشاريع ما يسمى بالجنتريفيكيشن (gentrification) الذي يتم من خلاله استبدال طبقة ما بطبقة «أعلى» منها من خلال مشاريع تطوير عمراني نيوليبرالي تقتضي تغيير هوية المنطقة العمرانية والثقافية.

ولكن ضمن الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي والمكاني في سوريا، تصبح هذه التشريعات أكثر تعقيداً من كونها هيكلية عمل لمشاريع تطوير عمراني نيوليبرالي تفضي إلى الـ «جنتريفيكشن».

فالبنية التشريعية التي سُنّت لتنظم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا تفرض إجراءات تنفيذية معقدة، تطلب -في أحسن الأحوال- الحضور الشخصي للمعنيين أو أحد أقاربهم أو الموكلين عنهم إلى مؤسسات النظام لإثبات ملكياتهم المهددة وفقاً لهذه المشاريع من خلال الأوراق الثبوتية القانونية المتعارف عليها، وذلك ضمن مهل زمنية محدودة جداً. في هذا الأمر إشكاليتين رئيسيتين:

أولاً، 11 مليون سوري هم اليوم لاجئون أو نازحون داخليون، لا يستطيعون بالضرورة التقدم لإثبات ملكياتهم وفقاً للشروط المطروحة لأسباب لوجستية بحتة، 9% منهم فقط يمتلكون الأوراق الثبوتية الرسمية التي تخوّلهم التقدم لتثبيت ملكياتهم. إضافة إلى هذا، معظم المهجرين من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام (وبالتالي التي تعرضت للدمار الأكبر، والتي ستشمل بمشاريع إعادة الإعمار بشكل أوسع) لن يستطيعوا غالباً الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاستكمال إثبات ملكياتهم. هذا إضافة إلى مئات آلاف المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرياً في السجون، والذين لن يتمكنوا من التقدم لا شخصياً ولا من خلال أحد الأقارب أو الموكلين. وبالتالي فإن الواقع السياسي والأمني في البلد يجعل من جملة القوانين هذه وسيلة واضحة لتجريد ما يقارب نصف سكان سوريا من ممتلكاتهم بشكل «قانوني»، ولأسباب لوجستية بحتة.

الإشكالية الثانية هي أن جملة القوانين هذه تتعامل مع موضوع الحقوق في مشاريع إعادة الإعمار وفق ثنائية (مخالفات/ نظامي) أي أنها تنطلق أساساً من مفهوم تقليدي لا يقيم وزناً لنظم التملك العرفية المحلية في التعاطي مع موضوع حقوق الملكية. ما يعادل نصف الأراضي السورية فقط كان مسجلاً قبل الحرب، عدا عن أن إيقاف العمل في قسم كبير من السجلات العقارية فاقم هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، مفهوم المخالفات مفهوم شائك في السياق السوري، وغالباً ما يتم قياسه وفقاً لضوابط البناء والأسس التخطيطية التي تفرضها نظم التخطيط الرسمية، إلى جانب موضوع أوراق الملكية. أي أن قسماً كبيراً ممن قد يعرَّفُون كسكان مخالفات يمتلكون في الحقيقة الأوراق الثبوتية لأراضيهم، لكن ليس بالضرورة لمنازلهم التي تم بناؤها بدون ترخيص أو بما يخالف ضابطة البناء واستعمالات الأراضي.

من هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع ظاهرة مناطق المخالفات والعشوائيات وفق السياسات العمرانية التقليدية لمؤسسات التخطيط الرسمية في سوريا، والتي كانت بحد ذاتها أحد أهم محفزات نشوء هذه الظاهرة من حيث كونها سياسات غير مرنة، تعمل وفق ضوابط وأسس غير قادرة على التجاوب مع حاجات الناس العمرانية واحتواء متغيرات الواقع من ضغط سكاني متزايد وعمليات تمدن سريعة. وبالتالي فإن النظر إلى مواضيع الحقوق ضمن عمليات إعادة الإعمار من المنظور الضيق لمفهوم المخالفات سيحرم شريحة واسعة من السكان من حقوقهم في أراضيهم ومنازلهم.

من هنا، يمكن القول أن البنية التشريعية التي سنّها النظام لضبط عمليات إعادة الإعمار هي بنية إقصائية تمييزية ظالمة، تحاول شرعنة الانتهاكات والممارسات العمرانية المجحفة التي قادها النظام في مقتلات عمرانية كثيرة. وهي الخطوة الأدق في استراتيجيته الممنهجة لهندسة سوريا المتجانسة، المبنية على مصالحه السياسية والاقتصادية. سوريا التي فاز بها رجال الأعمال المحاسيب، يتصافحون أمام مخططات المشاريع، فيما يُشطب الآلاف عن الخرائط ويعاد تدوير ركام بيوتهم وفق صفقات عقارية تؤسس لجغرافيا جديدة.