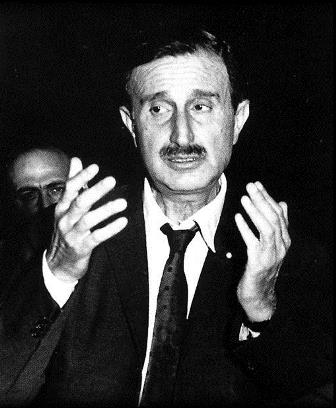

“الأنباء” تستذكر المعلم كمال جنبلاط في ذكرى إستشهاده وتعيد نشر “رسالتي كنائب”

16 مارس 2018

على مشارف الإنتخابات النيابية، وفي ذكرى إستشهاد المعلم كمال جنبلاط، تعيد “الأنبـاء” نشر نص “رسالتي كنائب” والتي كانت المحاضرة الاولى التي اقيمت في الندوة اللبنانية بتاريخ 18 تشرين الثاني 1946، وقد كان كمال جنبلاط اول من استضافته الندوة اللبنانية في اول ندوة تقيمها حيث تلا فيها هذه المحاضرة:

لا سياسة في جمهوريتي

لي حول هذا الموضوع ملاحظات. ملاحظتي الأولى:

لم يكن لي، كما لم يكن – على ما أظن – لرفاقي، الحظ أو الحُريّة المطلقة في انتقاء الموضوع المنوي التحدث عنه في هذه الندوة. بل ربما كان لصفتي النيابية الخاصة – وما قام حولها من مشاكل شغلت الرأي العام فترة من الزمن – وربما كان لعوامل أخرى الأثر في انتدابي للقيام بالتحدث اليكم عن: “رسالتي كنائب”.

ولو كنت حراً مختاراً لتركت السياسة جانباً ولنبذتها حتى من تفكيري ولاخترت موضوعاً علمياً شيقاً يتصل، في بعض نواحيه، بمشكلات العالم وبلبنان… ولو اتسع أفق إرادتي واختياري وشمل جميع المواضيع التي تبرع فريق من قادة الفكر والرأي في هذا البلد لبحثها، لكتبت على باب هذه الندوة، كما كتب أفلاطون على باب جمهوريته قاصداً الشعراء – وقد خفي عليه أنه ربما كان أكبرهم في العصور القديمة – “لا يقبل السياسيون في هذه الندوة”.

ولكنه يجب أن لا نتطرف في إقصاء السياسيين إلى حد الذي ذهب إليه أفلاطون من إقصاء الشعراء عن الجمهورية بأسرها. لأنه لولا وجود هذه الفئة من السياسيين المتسوسين التي تتنوع أساليبها ومميزاتها من الحكمة البرجوازية إلى المكيافيلية الخطرة إلى العلم الناقص الأشد خطراً – لولا وجود هذه الفئة من الناس لما أمكن قيام وتحكك الحركات التقدمية الواسعة التي ترمي في النهاية، بعد سن وتطبيق الأنظمة والقوانين واكتناه وتفاعل المدنيات، إلى تكوين الإنسان الكامل وبناء المجتمع الامثل.

في الدين الدرزي الذي يمكننا أن نركز جذوره التاريخية الأساسية في الإنفصالية الشيعية من جهة عن طريق شيعة القرامطة خاصة، وفي الفلسفة الأفلاطونية اليونانية الأصل التي ازدهرت في الاسكندرية والتي أخذ عنها المعتقد نظريات كثيرة كالانبثاق والعقل الكلي والكلمة والنفس وغيرها، في الدين الدرزي أسطورة في غاية الروعة والجمال ترجع بنا إلى اليوم الذي خلق فيه مولانا العقل الذي منه انبثقت فيما بعد الكائنات قال: “فنظر العقل إلى نفسه فزها وتباهى. فخاف الله عليه عاقبة الزهو. فخلق له الضد بين يديه. والضد هو أساس الشرّ في العالم”.

فإذا كان من الخطأ الفاضح فلسفياً أن نقلب الأمر الواقع الذي أوجد الخير أولاً في وجود مطلق أزلي متناه ثم أوجد الشر كنتيجة لاحقة شبه محتومة لحد الخلق وخطأ الخليقة، فعلى الأقل يصح القول بأن في تفاعل المجتمع وتطور ونمو المدنيات والشخصية البشرية يمثل هذا التعاكس بين الشرّ والخير والظلم والحرية والمكيافيلية والإخلاص والرأسماليين والعمال والجهل والعلم الواعي والضلال والحقيقة وبين الصوفية والسياسة، يمثل هذا التعاكس والنضال والتناقض والاحتكاك المستمر دوراً أساسياً في اصلاح العالم وفي تقديم الأنظمة والمجتمعات البشرية. وكلما تفاقم الشر والظلم والجهل والميكافيلية، كلما كبر الأمر وقوي الإيمان ورحب الرجاء في قيام اصلاح أكمل للفرد وللمجتمع، حتى يخيل للناظر السطحي كأن الشر كان قبل الخير في الوجود وكأن الخير رد فعل له محتوم ورجعة على أطلال. فمرحبا بالسياسيين المتسوسين في كل جمهورية… فلولاهم لما قامت ارادة في ازدياد خير وفي بطلان ظلامة… أن حيوية المجتمع وحيوية الفرد وقوته لمدينة لوجودهم وللصراع القائم بينهم وبين الفئة المختارة.

كلما ارتقت المدنية اصطلح الأفراد وتحضرت الأمم. فلا بد من وجود هؤلاء السياسيين المتسوسين… ولكنهم يرتقون ويتحضرون مع التطور والرقي… فيقل عبثهم وتصلح بعض عوائدهم وتتغير أساليبهم ويضعف تأثيرهم، ولكنهم لم يزالوا بالنسبة إلى مجتمعهم الذي ارتقى تلك الفتنة التي تمثل إحدى القوى الهدامة المظلمة في تطور العالم، تلك القوى لا بد منها لارتقاء البناءة النيرة المختارة التي بفوزها سيتحقق في نهاية الأمور وقبل انهيار العوالم بزوغ فجر البشرية الخيرة السعيدة الكاملة…

أما ملاحظتي الثانية فهي ترمي إلى حصر الموضوع ضمن النطاق المنوي بحثه في الوقت المحدود المعين لذلك:

وهذا يعني أنني سأعتد في بحثي الأسلوب غير المباشر لأظهار رسالة النائب وابرزها.. أي أن هذه الرسالة ستكون نتيجة للجو وللروحية وللأنظمة التي يجب أن يعيش فيها النائب وأن ينميها وأن يحييها في نفسه وفي أمته: وأعني الجو الديموقراطي الصحيح…

فعندما نفرغ من درس الحقل الذي يعمل فيه النائب ويفكر فيه ويتفاعل وإياه سيبرز بجلاء قدر رسالته ومدى تأثيرها وعلو قيمتها وصعوبتها في بلاد كلبنان تتبلور فيه وتتشابك وتتعانق فلسفات وعقائد ومدنيات متنوعة ومتعاكسة.

نظرة في الديموقراطية

الديموقراطية كلمة مبهمة مظللة استعملت كشعار لجميع الثورات التحررية أو التعسفية، وتسترت خلفها الأنظمة الأكثر رحابة وفوضوية والديكتاتوريات الأكثر ظلامة وتضييقاً.

هذه الكلمة نسبت حيناً إلى الله وحيناً إلى قيصر… فقبيل ثورة 1789، عندما اجتمع أعضاء الجمعية العامة في قاعة الـ Jeu de paume تماسكوا باسم الكائن الأسمى L’ Etre Supreme وتعاهدوا على المضي في السعي الحثيث لوضع دستور فرنسا الجديد. وباسم الديموقراطية الاشتراكية الجديدة، نميت ونشطت منظمة الالحاد المادي حقبة واسعة من الزمن في روسيا السوفياتية الناشئة.

لينين ذو القبعة الثورية الحمراء نشر وبنى باسم الديموقراطية نظامه الاجماعي، وباسم الديموقراطية تكلم وعمل جول كريفي البرجوازي وكرومويل وستالين وسن يت سن وروبسيير… الا يعتبرون في روسيا السوفياتية أنهم البلد الوحيد حيث تطبق وتصان المبادئ الديموقراطية؟ والمستشار هتلر، الباعث بالألوف إلى معسكرات الموت والاعتقال، الم يتفوه بلسان غوبلز – وهي كلمة صحيحة بحد ذاتها -: “الديموقراطية نظام سلطة مرتبط بالشعب”؟

“La democratie est une autorite liee au people”

وفي القرن التاسع عشر الم نر جهازاً كيف أنهم عكسوا بين الديموقراطية والمسيحية، والنظام المدني والاكليريكية، والنقابة والجمعية الروحية، والمدرسة العامة والمدرسة الخاصة الحرة. إلخ…؟

وها نحن اليوم نشهد في أكثر بلدان العالم كيف وقع وتم اتحاد الديموقراطية والدّين وكيف تحالفا – ضمن نطاق النظريات الديموقراطية والأحزاب الإشتراكية الديموقراطية – في زواج لا تنفصم عراه، في سبيل بعث ونمو واستكمال نهضة عالمية بشرية كبرى…

ألم تقم في الشرق أيضاً منذ عهد جمال الدين الأفغاني والكواكبي والملك حسين وابن السعود محاولات فكرية كبرى لبعث نظم الدين والخلافة والشورى في الإسلام موحدة ضمن نطاق نظام شرقي ديموقراطي جديد شامل؟

وباسم الديموقراطية أيضاً ألم تعمر تركيا الجديدة بأجراً عمل حاوله متزعم مستبد في آسيا: ففصل الدين عن الدولة وترجم القرآن لغة أعجمية تركية وقطعت لحى وأوصال وقطعت قبلها وبعدها رؤوس وجزت ملابس وتفرنجت أمة…

ففي الواقع أكانت ماركسية أم رأسمالية، مادية ـ ام مثلية مسيحية أم مسلمة، عمالية أم برجوازية، انكلوسكسونية أم غربية أم روسية، كم من الخطايا والأغلاط قد ارتكبت باسم الديموقراطية!.

اضف إلى ذلك قد أعطى لكلمة الديموقراطية معنى من الإطلاق مضللاً وعجيباً غريباً… لقد كتب أحد كبار أصدقائنا اللبنانيين ممن تجمعنا وإيّاهم صلة وثيقة في التفكير وفي الشعور:

“Il ne faut pas tromper le peuple, moins encore se tro,per soi-meme. Un terme ambigu et qu’on ne diagne pas expliquer a ete mis au rang des idoles. Comme on avait defie la liberte sans la definer, on a fait de la democratie la mere des beatitudes. Ce vocabulaire debonnaire et graisseux qui sent le cabaret et les halles, on l’a confondu avec le Decalogue et la divinite…”

“يجب أن لا نخدع الشعب وأن لا نخدع أنفسنا. كلمة يكتنفها الإبهام ولا يتكلف أحد أمر تفسيرها قد رفعت إلى مرتبة الآلهة.. كما ألهوا الحرية دون أن يحددوها، كذلك جعلوا من الديموقراطية مصدراً لجميع أنواع السعادة… فهذا الموصوف الفوضوي الدبق، والذي تفوح منه رائحة المقهى “وسوق الخضار” قد خلطوا بينه وبين وصايا موسى والآلهة”.

وفي الواقع كان لا بد من هذا المزج وهذا التطور وهذا الاسترسال.. ذلك أمر طبيعي إذ يظهر لنا بجلاء، بعد الاستقصاء وبعد التنقيب عن الأشياء في جذورها، أن الديموقراطية التقليدية، كما نمت وكما آلت إليه في بلاد الغرب، هي مفهوم – ككثير من المفاهيم التي أنكر عليها مصدرها الديني – هي مفهوم يصعب فصله عن الروحية المسيحية من جهة وعن التراث الروماني – اليوناني الذي سبقها.. وعن الصناعة الحديثة وليدة القرن التاسع عشر.

ويلاحظ العلامة الأستاذ لفور في كتابه “معضلات الحقوق الكبرى” Les grands problemes du droit (ص 53) يلاحظ: “يظهر أن الديموقراطية في شكلها الحالي هي مفهوم حديث. فالعهد القديم لم يتعرف إليها، وكانت الجمهوريات اليونانية تشكل ارستوقراطيات ضيقة، عدد مواطنيها لا يتجاوز عشر مجموع سكانها. وفوق ذلك لم يتمرس المواطن العامل إلا بالحرية السياسية، أي بحقه أن يشترك في تأليف إرادة دولة مطلقة السلطة لا يقدر ازاءها أن يقرر أي حق من حقوقه الخاصة، أكان ذلك في حقل الدين أو في أي حقل سواه… وعند الجرمانيين القدماء، لم تفصل فقط (عن الحياة العامة) النساء والرقيق والغرباء كما كان ذلك عند اليونانيين، بل كان لا يجوز لغير الذين هم على حمل السلاح قادرون للدفاع إذا ما دعا داع، لا يجوز لغير هؤلاء أن يشتركوا في مقررات المجموع. فمع المسيحية ظهرت المبادئ التي لولاها لكا مانت الديموقراطية بالمعنى الذي نتفهمها اليوم”.

وفي الحقيقة أن الأسس الأولية للديموقراطية الحديثة هي:

1- حرية الإنسان في المعنى الحالي لهذه الكلمة.

2- المساواة الطبيعية أو الجوهرية: L’egalite Naturelle

“أن لكل بشري، حراً كان أم مستقراً، يونانياً أم بربرياً، يهودياً أم وثنياً، نفساً خالدة، وضميراً مستقلاً عن كل سلطة بشرية. فالبشر جميعهم اذن يملكون مساواة طبيعية جوهرية دون أي تمييز لعنصرهم أو لجنسهم. هم متساوون أمام الله أبيهم المشترك. هذا هو الأساس الحقيقي في المسيحية للمساواة بين جميع البشر”. (لفور)

ويتفرغ من جهة ثانية من هذا المفهوم للمساواة أن الإنسان، على الأقل إزاء إخوانه وإزاء المؤسسات البشرية، هو غاية بحد ذاته. وليست العائلة ولا المهنة ولا الدولة غاية الإنسان، بل غايتها جميعاً خدمة الإنسان بما يتفق وتفتح شخصيته وكيانه وتحقيق غايته الجوهرية.

وهنا تستوقفنا عقبة ظاهرة: فهذه المساواة من حيث الحق مبطنة في الواقع بعدم مساواة من حيث الطبيعة. فالذي تظهره لنا الوقائع بين البشر كما هم في الحقيقة، تنوع خصب عقلي وخلقي ومادي، اذن عدم مساواة متعددة الأشكال.. وفي هذا الشأن ذهب الاستاذ برغسون كعادته إلى أعماق الأشياء عندما أعلن أن الديموقراطية الحديثة هي من جوهر انجيلي وأن محركها هو الحب لا الالزام أو بالأحرى الإلزام المحب La contrainte amoureuse والسلكة المحض اختيارية la discipline librement consentie لأنه لولا الحب الذي يجمع بين العناصر المختلفة أو المتعاكسة في تأليف synthese ويصهرها في لحن بسيط موحد، لولا الحب الذي يعصف في عقل الفنان والشاعر ورجل العمل والمبدع إلى أية فئة انتسب فيحول حركات الفوضى الأولية chaos إلى رقصة من الجمال، لولا هذا الحب لما أمكن تحقيق أية ديموقراطية حقيقية…

وكل فن الحكم، السياسة الحقيقية – بجوهرها – هي محاولة للتوفيق وللجمع في تفهم محب وعمل كريم بين ما يجب أن يكون وما هو كائن، بين الواقع والمثل الأعلى، بين حالة الحق وحالة الواقع، بين القوة والفعل… فرجل السياسة يجب أن يكون كما قال غاندي عن نفسه: مثالياً واقعياً في آن واحد Je suis un idealiste realiste

بعد أن أظهرنا، فيما سبق، جوهر الديموقراطية، سنكتفي الآن – بغية توضيحها في الأأفكار – بان نحددها بما ورد على لسان مفكرين كبيرين الأول فيلسوف هو أحد قادة الفكر الحديث والثاني متشرع شهير.

حدد المسيو برغسون الديموقراطية الحقيقية في خطاب الاستقبال الذي ألقاه في المجمع الفرنسي L’Academie Francaise بقوله أن الديموقراطية “عنصر توحيد محض عقلي” Un principe d’unification purement rationnel وذلك بعكس أنظمة القوة والعاطفة والتقليد، وهذا النظام، على حد تعبير الأستاذ برغسون، يتحقق في طاعة إجماعية ومحض اختيارية لتفوق في الذكاء وفي الأخلاق”.

Une communaute d’obeissance, librement consentie, a une superiorite d’intelligence et de vertu.

وفيما مضى قال بعضهم: الديموقراطية نظام الآلهة.

وقد حدد موريس أوريو، من جهة ثانية، شكلي الديموقراطية الإجتماعي والسياسي بقوله: هي “حالة شعب تمركزت القوة أو السلطة السيدة في مجموع universalite أفراده المتساوين بين بعضهم بعضاً أمام القانون”.

إذا انحصرت السلطة السيدة في فئة من الشعب، سميت أرستوقراطية. وتكون الديموقراطية إذا تسلم الشعب كهيئة السلطة السيدة” (Montesquieu)

الديموقراطية الحقيقية والديموقراطية المغلوطة

إن الديموقراطية، كما حددنا، مثل أعلى تتقارب في النهاية من تحقيقه بصورة محتومة شعوب الدنيا في نضالها وتطورها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والروحي.

ومما يؤسف له أن أُمماً كثيرة لم تتفهم هذا المثل الأعلى في أوروبا الغربية وفي العالم، فانتهى أمرها إلى الديماغوجية البرلمانية والفوضى وما يتبعها من بطالة واضطراب نقدي وأزمات إجتماعية وإقتصادية وتخفيض وتحوير في القيم المعنوية والأخلاقية الجوهرية… وبعض هذه الدول أودى بها الأمر إلى قيام الأنظمة الجماعية الديكتاتورية. واذاك لاح بريق الحرب في الأفق…

وعلة هذا الإعوجاج في تفهم الديموقراطية ترتطز إلى مفهوم خاطئ للإنسان: تحررية (L’beralisme) انتقادية ومادية من جهة، وفردية متطرفة وأنانية تركزية (egocentrisme) من جهة أجرى.

روح الديموقراطية

والأن وقد أوضحت لكم أسس الديموقراطية الصحيحة، فاسمحوا لي أن أنوه عن روح المحبة والعدالة التي تغرسها وتنشرها الديموقراطية الصحيحة، في تكوين الفرد والمجتمع:

ففي المجتمع الواعي ديموقراطياً تسيطر روح من التفهم العميق لقيم الشخصية البشرية والمصلحة العامة والحق الطبيعي لا أجد لها بياناً أجمل من هذه القاعدة التي عبر عنها الإنكليز منذ مئات السنين بقولهم:

“la ley est la plus haute inheritance que la roy ad, car par la ley il meme et toutes ses sujets sont rules et si la ley ne fuit nul roy et nul inheritance sera (p.17)

وترجمتها:

“القانون هو اعلى ميراث يملكه الملك، لأنه هو نفسه وجميع رعاياه يحكمون بالقانون، وإذا لم يكن قانون فلا ملك ولا وراثة”.

ودعوني أعيد عليكم تعريف المتشرع الانكليزي ديسي Dicey “لحكم القانون” هذا الذي يفتخر كل بريطاني بأن يتمتع به في بلاده:

“1- هو السيادة المطلقة أو الغلبة للقانون المعتاد الذي يتعارض مع السلطة الاستبدادية، وهذا ينفي وجود الاستبداد أو الإمتياز أو حتى السلطة الإختيارية الواسعة في يد الحكومة. إن الإنكليز يحكمهم القانون وحده. فالشخص عندنا قد يعاقب إذا ما خالف القانون ولكنه لا يمكن أن يعاقب لغير ذلك من الأسباب.

2- والمساواة أمام القانون أو تساوي جميع الطبقات في الخضوع لقانون البلاد المعتاد الذي تطبقه محاكم البلاد المعتادة، وحكم القانون بهذا المعنى لا يجيز إعفاء الموظفين أو غيرهم من واجب الخضوع للقانون الذي يسيطر على المواطنين الآخرين أو من اختصاص المحاكم العادية، فلا وجود عندنا لشيء يشبه القانون الإداري أو المحاكم الإدارية في فرنسا”. (الدستور البريطاني، تأليف الأستاذ ايرون الكسندر ص 109)

ويظهر لكم بوضوح تغلغل روح الديموقراطية في بريطانيا وسيطرتها الروحية على النفوس من المثل الأعلى في التمرس بالنظام وبالحرية وبالقومية الصحيحة الذي ضربته بريطانيا للأمم في تاريخها وخاصة إبّان الحرب الأخيرة. وتظهر لنا أيضاً هذه الروح من عدم وجود دستور مسطور في انجلترا وعدم شعور أحد البريطانيين بضرورة تسطير مثل هذا الدستور أو تسطير إعلان إو إثبات للحريات العامة.

ويشرح ذلك الاستاذ ايرون الكسندر: “وهنا تجدون السبب الأساسي في أن انجلترا ليس لها دستور مسطور. فإن الدستور قد تكون من القانون العام ومن القوانين التي سنها البرلمان في خلال العصور الطويلة، وهو في تغير مستمر بما يسنه البرلمان من قوانين. وهذا التغير يتبع الطريق المعتاد للتشريع العادي. وليس هناك أي فرق بين سن قانون يمس الدستور نفسه وقانون يسن لأي غرض آخر، ويمكن أن يغير دستور انجلترا غداً بقانون بسيط يصدره البرلمان، كما غيره القانون البرلماني الذي صدر في سنة 1911 وقانون وستمنستر الذي صدر في سنة 1931، وأخيراً بالقانون المتعلق بارتداء الأزياء السياسية…

“ولو فرضنا أن الدستور البريطاني كله قد انقلب غداً إلى دستور مسطور فإن في الإمكان تغييره بعد غد بقانون برلماني…” (ص 11-12).

ونستنتج من كل هذا أن البرلمان في بريطانيا، أو كما يقولون هناك “الملك في البرلمان” هو هيئة ذات سيادة مطلقة. وقد لاحظ السر ماتيوهيل: “إن البرلمان إذا قدر لهذه المحكمة أن تفسق في أية ناحية من نواحيها فقل على رعايا هذه المملكة السلام”. ويؤثر عن “بيرلي” وزير المالية العظيم أنه قال: “إن إنكلترا لا يمكنها أن تخرب إلا بواسطة برلمان”. ويلاحظ الأستاذ الكسندر: أن البرلمان صاحب القول الفصل في جميع الشؤون المتعلقة بالحقوق العامة والفردية. ولقد بلغ من سلطانه أنه يستطيع أن يجعل الخطأ صواباً. وقد حصل ذلك مراراً في أيامنا بقوانين التعويض التي قصد بها، في ظروف معينة واجبة، حماية أشخاص تصرفوا واعتدوا على حرمة الحقوق الخاصة تصرفاً لا تجيزه سلطتهم القانونية”.

وليس في النظام البرلماني هناك فصل للسلطات كما يتوهم اكثر الناس، وكما أبرز وأظهر هو أعلى وأعظم محكمة في البلاد، وليس لأحد في المملكة قضاء فوق قضائها، فإنه ذلك للعالم مونتيسكيو، او بالأحرى كما يقول الأستاذ مونتيسكو الكسندر الذي نحن مدينون بكتابه ببعض هذه الفقرات: “لا تجدون اليوم عالماً دستورياً في انجلترا يقبل هذه النظرية أو يرى أنها كانت تنطبق عليه في الوقت الحاضر… فإن السلطات مختلطة بلا تمييز بين جميع العناصر الثلاثة، والبرلمان أو “الملك في البرلمان”، الذي هو صاحب السيادة الحقيقي في انجلترا، يمثل في الواقع جميع السلطات في آن واحد” 0ص 7 و 8).

وفي الحق أن كل هذه الروح التفهيمة الطيبة لأسس الديمقراطية مرتكزة طبعاً على حالات وظروف اقليمية وعنصرية ومعنوية ومادية مختلفة كثيرة، منها نظام التربية والتثقيف العقلي والجسدي والقومي وما يمكن أن نسميه “التدين البريطاني”. فالبريطاني مُتديّن في عاداته الإجتماعية وفي معتقده وروحيته – ولكن فوق كل شيء ترتكز هذه النظم وهذه الديمقراطية على أساس واضح وصحي ونير من الثقة: الثقة بالنفس والثقة بالمثل العليا والثقة بالأمة. وبذلك يقول الأستاذ الكسندر: “أما الدستور الإنجليزي فإنه يدع كل جيل حراً في أن يشرع لنفسه.

ذلك أن الإنجليز على استعداد لأن يثقوا بالأجيال المقبلة. والحق أن الدستور البريطاني كله تسوده روح الثقة والحرية، بينما تلك الدساتير الجامدة قد أملتها روح الريبة والخوف. وأعتقد أن الريبة والخوف من المبادئ المرذولة التي لا تصلح لأن تقوم عليها الدساتير” (ص 13-14).

هذه الروح الواعية المقدرة، وهذا العقل النير المدرك لمفاهيم الواقع الإجتماعي الأساسية والمتفهم، دونما تبجح وتصلب، قيمة الشخصية البشرية وقيم المدنية المنبثقة عنها، هذا الإدراك الإجماعي الواعي، وهذا الوعي الشامل المدرك لأساليب التصرف والحياة – والحياة كلها ثقة – هذه الثقة المبدعة طوراً حتى حدود التعديل والتبديل والتجديد والخلق، والمحافظة تارة حتى حدود الإسراف في المحافظة وفي التقليد وفي سماجة التقليد والمحافظة… هذه هي وجهة للروح الديمقراطية السياسية الصحيحة كما تتجلى في نظم بريطانيا.

واسمحوا لي أن أوضح هذه الروح بمنظار غير هذا المنظار، ومن جهة أو من وجهة أخرى وهي وجهة ومنظار الديمقراطية الأميركية الكبرى. وللتحسس بهذه الروح الصحيحة saine سأورد لكم فقرات من خطاب مشهور ألقاه القاضي لنردهاند في جمع غفير لبغ المليون نفس في مايو سنة 1945 إذ كلف هو بتولي قيادة 150,000 من الذين تجنسوا حديثاً بالجنسية الأميركية في حلف يمين الولاء للعلم: “… وماذا نعني حين نقول إننا ننشد الحرية أو ما ننشد؟ كثيراً ما يخيل إليّ أننا نسرف في الإعتماد في آمالنا على الدساتير وعلى القوانين، وعلى المحاكم. هذه آمال كاذبة. وصدقوني حين أقول إنها آمال كاذبة، فالحرية إنما تكون في قلوب الرجال والنساء، فإذا ماتت فيها فلا الدستور، ولا القانون، ولا المحاكم تستطيع أن تنقذها، بل ما من دستور أو قانون او قضاء يسعه أن يصنع شيئاً يذكر لمساعدتها. أما وهي حية في القلوب فلا حاجة بها إلى دستور أو قانون أو محكمة لإنقاذها.

“وما هي هذه الحرية التي يجب أن تعمر قلوب الرجال والنساء؟ إنها ليست الإدارة الجامحة التي لا رحمة فيها. وليست الحرية في أن يفعل المرء ما يشاء، فإن هذا نقض للحرية يقضي مباشرة إلى القضاء عليها. وكل جماعة لا يشعر أعضاؤها بكابح لحريتهم، سرعان ما تصبح جماعة لا ينعم بالحرية فيها سوى قلة متوحشة، كما تعلمنا لسوء حظنا.

“فما هو إذن روح الحرية؟ ليس في وسعي أن أعرفه، وكل ما يسعني هو أن أفضي إليكم بعقيدتي: إن روح الحرية هو ذلك الروح الذي لا يبلغ من يقينه أن يعتقد أنه على صواب. روح الحرية هو الحرية الذي يحاول أن يفهم عقول الآخرين من رجال ونساء. روح الحرية هو الروح الذي يضع مصالح الغير في كفة ميزان، ومصالحه هو في كفة بغير تحيز. روح الحرية يذكر أنه حتى العصفور لا يسقط على الأرض دون أن يعبأ به أحد. روح الحرية هو روح أولئك الذين علموا الجنس الإنساني قبل سنوات عديدة ذلك الدرس الذي لم يحذقه قط، ولكنه لم ينسه كل النسيان: إنه قد تكون هناك دولة يظفر فيها الأدنون بالاستماع إليهم والرعاية لهم إلى جانب الأعلين.

“والآن، بهذا الروح، روح أميركا التي لم تكن قط، والتي قد لا تكون قط، بل التي لن تكون أبداً، إلاّ كما يصوغها ضمير الأميركيين وشجاعتهم، بروح هذه البلاد الأميركية الكامنة في صورة ما في مطامحنا جميعاً، بروح هذه البلاد الأميركية التي يقاتل في سبيلها شبابنا في هذه اللحظة ويموتون، بروح الحرية وأميركا أطلب إليكم لأن تنهضوا، وأن تعرفوا معي عن إيمكانكم بالمصير المجيد لبلادنا المحبوبة – مع الحرية والعدل للجميع…” (المختارة ك 2 1945).

كان بودي، أيها السادة، أن أقلب أو أحول لكم المنظار مرة ثالثة ورابعة لجهة محاولاتكبيرة للفكر وللعمل البشري هزت الكرة من أقصاها إلى أقصاها: أعني بها الثورات والنظم الجماعية في العالم والتي يمكن أن نعتبرها بمجموعها رجعة على تطرف ورداً على ما أثمرته تحررية L’iberalisme الثورة الفرنساوية في العالم، من مصائب ومشاكل في الحقل الإقتصادي والإجتماعي بصورة خاصة… إن الحرية التي تحترم وتقدر الشخصية البشرية شيء والتحررية L’iberalisme الانتقالية والفوضوية شيء آخر. فكان لا بد من هذه الرجعة وهذا الرد وهذا المد بعد الجزر…

وفي الواقع، رغم تطرف هذه النظم وفساد بعض مبادئها وافكارها فساداً مطلقاً، فهي قد ظهرت وجلت نواحي من الديمقراطية لا يمكننا بعد إهمالها أو التغاضي عنها. وعلى الديمقراطية الغربية أن تكتسب منها ما أبدعته من نظرية للدولة ومن أساليب ووسائل وفن وتشريع لحل المشاكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية والروحية.

وكان بودي أن أحدثكم عن هذه المحاولات بإسهاب وخاصة عن محاولتين متوسطتين من حيث عدم التطرف: إحداهما لجهة الشيوعية وأخرى لجهة الفاشيست وأعني بهما: محاولة الرئيس بنيش في تشيكوسلوفاكيا ومحاولة سالازار في البرتغال.

ولكنني سأكتفي – لقصر الوقت – بالتنويه عما أفادته هذه الإختبارات الكبرى التاريخية، وخاصة الاختبار السوفياتي الذي لا يزال قائماً، في حقل الفكر البشري وفي تطور مفاهيم وأساليب ومقصد الديمقراطية في العالم، وفي بروز مفاهيم لها جديدة. وذلك ما سنرى مثلاً عنه فيما يلي:

نزعة الديمقراطية الجديدة

كتب جوزيف ديفيس Joseph Davies في مقدمة كتابه المشهور Mis sion in mascow الذي أصدره بعد أن كان له الحظ أن يقيم في عواصم أوروبا وخاصة في موسكو ردحاً من الزمن، بصفته سفيراً فوق العادة للولايات المتحدة، وكان ذلك خلال سني 1938 و39 و40 و41: “لا أعود مرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة دون أن أشعر بمقدار السعادة التي ينعم بها الشعب الأميركي:

“نملك الحرية والإستقلال الشخصي.

“نملك الحق بحرية الكلام.

“نملك حق الإجتماع بهدوء وحق الجمعيات.

“نملك حرية الفكر.

“لنا الحق بأن نعبد الله كما يمليه علينا ضميرنا.

“حريتنا، حياتنا، أموالنا، حقوقنا جميعها مصونة ومحمية حتى بوجه الدولة”.

هذا شعور أحد كبار رجال الصناعة والمال في الولايات المتحدة بعد رجوعه من روسيا السوفياتية: الحرية هي أثمن من كل شيء في الوجود -وهو الواقع -.

ولكن لنتصور من جهة أخرى ماذا عسى أن يكون شعور عامل روسي بسيط يعود إلى بلاده من الولايات المتحدة أو من فرنسا أو من بريطانيا حيث قضى فيها زمناً…

لا شك أن هذا العامل سيظهر إعجابه ودهشته لما في الغرب وأميركا من حرية – هو مشهد النور الساطع يبهر العيون – .. ولكنه لا شك أنه سيقول في أعماقه بعد التفكير الطويل والتجربة القاسية.

“ما الفائدة من حرية العمل، عندما يتعسر أو يستحيل وجود هذا العمل لملايين من البطالين؟.

“ما الفائدة من أن نقر للمرء حقه في الحياة والعيش عندما يصعب جداً على فئة كبيرة من الشعب أن تتعيش؟.

“والقول نفسه يصح في حق الرجل في الراحة، وحقه في التطبيب، وحقه في الإعانات العائلية وفي التقاعد وفي السكن وفي التسلية وفي التعلم…

“الحرية الشخصية، حرية القول، حرية الاجتماعات الهادئة، حرية الفكر، حرية العبادة، كل هذه الحقوق والحريات جميلة، ولكن يجب أيضاً أن نتمكن عملياً وواقعياً من التمتع بهذه الحقوق وهذه الحريات: أعني أن نتمرس بالحرية الشخصية، أن نبلغ منزلة من العيش والتثقيف تفسح لنا مجال التفكير والإنتاج العقلي، أن نجتمع بغير رفاقنا من أبناء السبيل ومعوزي الأزقة Clochards، وأخيراً أن نقدر على رفع النفس للعبادة عندما نرى بؤسنا وبؤس أولادنا وهم نصف عراة وجائعين فيصعد من أعماقنا – رغم إرادتنا ونيتنا – لعنة وحقد..”.

أن من أتيحت له الفرصة بأن يزور عواصم أوروبا وأن يرى فيها قافلة البطالين والبؤساء – وهم الملايين – تقف أمام المؤسسات العامة لاستجداء الشوربة الشعبية، وتتظاهر في شوارع باريس وتنام تحت الجسور وعلى الرصيف وفي الخلاء – من رأى في الأحياء الحمراء (الزون روج) في عواصم أوروبا المتمدنة، يحق له أن يؤمن بأن الاطمئنان إلى العيش والعمل أو الطمأنينة في الحياة هي، بشرياً، جوهرية للإنسان بقدر وبنسبة الحرية نفسها..

ففي التوفيق والجمع بين هذين المفهومين – الطمأنينة والحرية – السبيل الوحيد الباقي لتحقيق الديمقراطية الصحيحة الشاملة والسبيل الوحيد لخلاص الديمقراطية الغربية والأميركية والتي تنتسب إليها، والوسيلة الباقية لها للتجدد ولإبداع حضارة إنسانية جديدة. وإلاّ فالاعلام الحمراء سترتفع على قمم الأرض كلها… إن القضية قضية حياة أو موت لهذه البلدان.. وقد بدأت هذه الديموقراطيات تشعر أن الأمر هكذا وتتطور وفاقاً لهذه الصوفية الديموقراطية الجامعة الجديدة التي تعصف على العالم، والتي من نتائجها مثلاً أن أخذت تتبلور عن نظريات في التنظيم الإقتصادي والتعمير المنهجي والإصلاح الإجتماعي وتمثيل النخبة والهيئات الإقتصادية والمعنوية واشراكها في المقررات العامة، وتتمخض بنوع من التضامنية solidarisme الجديدة القومية والإنسانية في آن معاً، وبقيم أخرى ومبادئ لا مجال لذكرها هنا… نذكر على سبيل التنوير والمثال: بروز فكرة المساواة الإقتصادية بعد أن تجلت وتوطدت المساواة السياسية والمساواة أمام القانون إلخ: ويجب أن لا يفهم بالمساواة الإقتصادية توزيع الثروات دونما جهد ولا كفاءة على كسالى ومعدومي هذه الأرض. بل نعني بها كما حددها أحدهم Gurvitch: “أن تتوفر لكل مواطن وضمن وضع إقتصادي متزن ومتناسق وبالنسبة ذاتها:

1- نقطة البدء نفسها في العمل وهذا ما أمكن التساوي فيه.

2- وخصوصاً الفرص والأسباب نفسها التي تتوفر لبقية إخوانه في سبيل تنمية مواهبه وثروته”.

لقد أوضحت هذه النزعة الجديدة الديمقراطية في كتابات كثيرة فأكتفي بالإشارة إليها…

لقد حدثتكم عن أشياء كثيرة ربما ظهر منها للناظر السطحي أنها لا تمت بصلة إلى موضوع هذه المحاضرة:

لقد حدثتكم، ولو ببعض الاقتضاب، عن الديموقراطية الصحيحة والمغلوطة وعن روح الديمقراطية وعن النزعة الديموقراطية الجديدة، وعن غيرها من الأشياء.

ولكنني أظن أنني في الواقع قد فرغت من توضيح رسالتي كنائب التي تفضل حضرة رئيس هذه الندوة فطلب مني التكلم عنها.

“إن رسالتي كنائب تشمل في الجوهر تفهم وتفهيم الديموقراطية الصحيحة لمواطني اللبنانيين – هي في أن أعكس لهم في تفكيري وفي شعوري وفي كتاباتي وفي عملي شيئاً من هذه الروح الإنسانية الخلقية البناءة والإنتظامية الرحبة التي يجب أن تسيطر في النهاية على عقول الأفراد وأعمالهم وعلى تصرفات الجماعة فتجعل منهم جميعاً، أو من أكثريتهم الساحقة على الأقل، مواطنين قوميين أكفاء مخلصين ومن مجموعهم كتلة واعية فاهمة تقدس الشخصية البشرية وتعتبر المؤسسات البشرية (العائلة والمهنة والوطن والدين) كقيم بدونها لا يمكن لهذه الشخصية أن تبلغ أقصى تفتحها ولا أن تقوم برسالتها في حقل التعاون البشري”.

رسالة النائب في أن يشع حوله هذا الاكتناه وهذا التكريم للشخصية البشرية من حيث هي غاية بحد ذاتها وللحريات العامة التي ترتكز عليها: الحرية الشخصية، حرية المناقشة، حرية الإجتماع، حق تأليف الجمعيات، حق العمل، وحق العيش.

تلك الحريات التي في صيانتها الأساس الوحيد لقيام وبقاء الديموقراطيات، والتي يخول الحق الطبيعي كل مواطن، في حالة التعدي عليها – إذا ما توفرت قانوناً أسباب رفع هذا التعدي – أن يثور على مغتصبها.

رسالة النائب، هي أن يستوعب بعقله وقلبه، وأن ينشر حوله وبين أترابه ومواطنيه مبادئ للحق الطبيعي في الحياة وفي الحرية وفي السعي وراء السعادة، مبادئ هي فوق متناول الدولة والسلطة البشرية بصورة عامة، لا تنتظم بالنسبة إلى الدولة، بل تنتظم الدولة وأنظمتها بالنسبة إليها…

رسالة النائب أن يحافظ على حرمة هذه الحقوق والمبادئ الطبيعية ويغرس حرمتها في نفس مواطنيه.. تلك الحقوق التي عبرت عنها أغلب الدساتير في العالم وما يعرف بالعرف الدستوري في بريطانيا، أورد منها بعض المقتطفات دون أي تمييز، للتنوير وللعبرة:..

جاء في وثيقة إعلان الإستقلال الأميركي الصادرة في 4 يوليو 1776: “إننا نعد هذه الحقائق واضحة من تلقاء نفسها وهي أن جميع الناس خلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معينة لا يمكن تجريدهم منها، ومن ضمن هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعي وراء السعادة. وأن الحكومات قد قامت بين الناس لضمان هذه الحقوق، وأنها تستمد سلطتها من موافقة المحكومين”.

وجاء في بعض التعديلات للدستور الأميركي – والفت الانتباه إلى هذا البند الذي يصح لنا أن ندخله في دستورنا -:

المادة الأولى: لا يجوز لمجلس الأمة أن يسن قانوناً بإيجاد دين أو تحريم حرية القيام بشعائره، أو الحد من حرية القول أو الصحافة أو من حرية اجتماع الناس في هدوء أو التقدم إلى الحكومة برفع مظلمة.

ويظهر أن بعض أفراد القوة المسلحة تعرضوا إلى احتلال وتفتيش بيت أحد المواطنين الأميركيين فنص الدستور الأميركي:

المادة الثالثة: لا يجوز إسكان أحد العساكر في وقت السلم في بيت ما إلاّ إذا وافق على ذلك صاحب البيت نفسه، ولا يجوز إيواؤه في وقت الحرب إلاّ بالطريقة التي يحددها القانون.

المادة الرابعة: لا يجوز الاعتداء على حق الناس في أن يكونوا آمنين على أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم ومقتنياتهم من التفتيش غير المشروع ومن القبض والمصادرة، ولا يجوز صدور أوامر بالقبض أو التفتيش إلاّ مع بيان السبب المؤيد باليمين أو الدليل القاطع، وعلى الخصوص مع وصف المكان الذي يفتش أو الأشخاص الذين يقبض عليهم أو الأشياء التي تصادر.

وأضاف الدستور الأميركي تأييداً منه لمبادئ الحق الطبيعي التي هي الأساس المثلي والركن الخفي لجميع الحريات والحقوق البشرية:

“المادة التاسعة: إن النص في الدستور على حقوق معينة لا يجوز تفسيره بإنكار حقوق أخرى يمتع بها الشعب أو بالإستخفاف بها”.

واقتطف أيضاً من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا في 27 أغسطس سنة 1779، أيضاً للعبرة وللتنوير:

المادة الأولى: الناس يولدون ويعيشون أحراراً ومتساوين في الحقوق. ولا يمكن أن تقوم الفروق الإجتماعية إلاّ على المنفعة العامة.

المادة الثانية: الغرض من كل مجتمع عام هو حفظ حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تنقض، وهذه الحقوق هي: الحرية والتملك والأمن ومقاومة الظلم.

المادة الرابعة: الحرية هي القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالغير. وعلى ذلك، فالحقوق الطبيعية التي لكل إنسان لا حدود لها إلاّ ما يضمن للغير الاستمتاع بتلك الحقوق ذاتها، وهذه الحدود لا يمكن وضعها إلاّ بالقانون.

وجاء في المادة السادسة: “… يجب أن يكون القانون واحداً للجميع، سواء في حالة الحماية أو في حالة العقاب. وجميع الناس متساوون في نظره، ذوو أهلية لجميع مراتب الشرف والمراكز والوظائف العامة، حسب كفاءتهم…”.

المادة الحادية عشرة: التبادل الحر للأفكار والآراء هو من أثمن حقوق الإنسان..

وأخيراً نصت المادة الخامسة عشرة (وألفت أيضاً إليها انتباه السامعين): “للمجتمع الحق في أن يطالب كل موظف عمومي بتأدية حساب عن إدارته”.

وفي الحقيقة، لم نتمكن طوال هذا البحث من إخفاء حقيقة واقعية لا بد من اثباتها: أن رسالة النائب وتفهمه الديمقراطية وحرمة الحريات العامة، وموافقة القوانين لمبادئ الحق الطبيعي، وحكم القانون الذي نوهنا عنه، وكرامة الشخصية البشرية – كل هذه المفاهيم والعبارات لا يمكننا، مهما حاولنا، أن نفصلها عن جذورها وعن أساسها، أي عن وجهة نظر في الحياة وعن نظرة فلسفية معينة وعن مدنية معينة: هي مدنية الغرب.

فكما أنه يجب أن ندرس ونكتنه التاريخ على أساس تمحيص المدنيات والأفكار والآراء، لا على أساس الحوادث والأرقام والتواريخ والأشخاص، كذلك لا يمكننا أن نكتنه مبادئ التنظيم والقانون هذه إلا على هذا الأساس أيضاً.

وهنا تبرز في وجهنا معضلات وسؤلات ضخمة: حول وحدة أو تعدد المدنيات…

إن الديموقراطية، كما أوضحتها، هي صورة لمدنية معينة، هي أحد مظاهر هذه المدنية، لا تنفصم ولا تنفصل عنها.. وحيثما دخل الغرب بأزيائه وعلومه وصناعته وتجارته ومعيشته، أكان ذلك في اليابان أم إيران أم تركيا الحديثة، دخلت معها إلى البلاد أنظمة أوروبا السياسية الديموقراطية. وفي علمي أن هناك بلاداً قليلة لم تدخلها هذه الأنظمة بعد، كالتيبت ودول الجزيرة العربية مثلاً التي لا يوجد مجلس نيابي فيها ولا أنظمة سياسية ديموقراطية كالتي تعودناها. ولعل في ذلك دليلاً على توجيه خاص.

أما أغلب دول العالم فهي تتمرس اليوم بالأنظمة التمثيلية الديموقراطية، المثل بالمثل، كأسوج وبريطانيا ونروج..

كنت أود، أيها السادة: أن أترككم وأنهي بحثي بهذا الاستفهام الضخم الذي يحرك كيان رجل بأسره ويزعزع قضية، ولولا خشيتي إزاء واجب التنوير والجهر بالحقيقة – بأن أتهم بالتهرب من الجواب. الموضوع رحب ودقيق. ولكنني سأبدي ملاحظتي الشخصية، تاركاً لكم مدى التفكير والتقدير:

إنه يصعب علينا التصور أنه ستقوم في العالم مدنيات ترتكز إلى غير الأسس العلمية وإلى غير الحقوق الطبيعية والحقائق البشرية التي أبرزتها إلى الوجود مدنية الغرب. إذن ففي الجوهر لا يمكن لمدنية أن تنفصل عن تراث بشري غني بناء وخلاق وحقيقي، لكي تبدأ نهجاً آخر في حياة البشرية.. فالمدنية، في جوهرها، لا يمكنها إلا أن تكون واحدة، لأنها في النهاية صورة وانعكاس للحقيقة، على تنوعاتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، في الخلق وفي الوجود. والحق واحد والإنسانية واحدة في جوهرها…

فكل محاولة إذن – على غرار تعاليم الأفغاني والدكتور محمد هيكل مثلاً – في سبيل نبذ التراث الغربي وإحياء مدنية شرقية تختلف جوهرياً (en son essence) عن مدنية الغرب – التي هي اليوم مدنية العالم – هي فاشلة حتماً في النهاية، ولن تنتج، إن عمرت وأنتجت، إلاّ كثيراً من التأخر والجهل والمغالطات، وسط كثير أو قليل من الحقائق البشرية الخالدة التي تبرزها للوجود.. وكذلك يصح القول بكل حركة بديهية وانفصالية عما قبل، تحاول تشييد مدنية صينية أو هندية أو روسية بحتة. وهذا لا ينفي أن المدنية الغربية، بتفاعلها واحتكاكها مع تيارات آسيا والعالم الفكرية (الهندوسية والإسلام والبوذية والشيوعية)، ستكتسب ربحاً حقيقياً يمكنها من إبراز قيم وأشكال جديدة ومدنيات جديدة متباينة فقط من حيث الشكل (formellement) أو النوع.

وهذا يؤدي بنا إلى النقطة الثانية في هذا البحث:

أما من حيث الشكل ومن حيث النوع المرتبط بطبيعة العناصر والشعوب وتاريخها ولغتها ومميزاتها الخاصة ومواهبها، فيمكن أن تقوم مدنيات في العالم تختلف من حيث الشكل لا من حيث الجوهر – هي أشبه بعائلات أو بجامعات أو رابطات روحية كبرى، كل منها تعبر، ضمن نطاقها ورسالتها، عن الحقيقة البشرية الخالدة برموز وصور تختلف بصيغتها وفي مبناها وفي ألوانها، وتتقف في مفهومها ومضمونها وغايتها، إلى أن يظهر الله أمراً كان مكتوباً، فيقيض للشعوب بأن تتجمع وتتوحد ضمن نطاق مدنية كونية واحدة شاملة جامعة لشتات الحقيقة كلها في ظل دول واحدة ومؤسسات عامة موحدة…

فصلنا في بحثنا بين الشكل والجوهر La et I’Essence إشارة منا واضحة إلى إمكانية قيام محاولات فكرية وعملية كبرى أخرى في بناء المدنية والإنسان… فكما أنه لا يعقل أن تقوم في العالم مدنيات تختلف اختلافاً جوهرياً مع مدنية الغرب، كذلك لا يعقل أن تحصر الحقيقة أو شتات الحقيقة بدين أو بأمة أو بمدنية دون سواها من الأديان والأمم والمديات…

فالحقيقة واحدة، وكذلك المدنية واحدة في النهاية، في جوهرها وبالنسبة إلى أنها تعبير عن هذه الحقيقة. ولكنها لا يعقل ولا يتفق مع فيض الخلق الزاخر محبة والمتفجر حناناً على الوجود، لا يعقل أن تنحصر كل الحقيقة في دين أو في أمة أو في مدنية معينة – ويصح ذلك من حيث تحقيق وتظهير هذا الدين وهذه المدنية. وإبرازها العملي لجوهر وحقيقة الدين والوجود، إذا ما صح ذلك في المطلق من حيث جوهر وحقيقة الدين والوجود نفسه وصوابياته الواحدة…

وكان بودنا، تتميماً لهذا البحث الشيق، أن نظهر إمكانيات الإسلام والشيوعية والهندوسية والمسيحية نفسها من هذه الناحية، والحقائق التي أبرزتها ويمكن أن تبرزها هذه الحركات الفكرية الكبرى، والتي تشكل ربحاً حقيقياً للمدنية التقليدية المعروفة. ونترك ذلك لفرصة ثانية.

والآن وقد اتسع أفق هذا الحديث الصغير، الذي ابتعدت فيه ما أمكنني عن الصعوبة والإبهام، رغم ما لقيته من مضض في التعبير عن بعض الأفكار والآراء والموصوفات التي لا يوجد لها بعد مقابل في اللغة العربية. فإني أتقدم بالشكر الجزيل منكم جميعاً لما أعرتموني من الإصغاء والإنتباه، آملاً عذركم لما ينتاب هذا البحث على اقتضابه من الشوائب والنواقص.

فلقد أهملنا مثلاً، عن قصد، نواحي عديدة من رسالة النائب، كان يصلح معالجتها، وألخصها ببعض العناوين الآتية: النظام البرلماني وتطوره، النائب والعقيدة، العقيدة والعلم، النائب والشعب (الديماغوجية، نظرية التمثيل، لا وكالة في النيابة، نظرية الدولة الحديثة والنائب، النخبة المختارة إلخ)، النائب والسلطة، النائب والأحزاب السياسية إلخ..

إننا فضلنا أن نتهرب من التطرف إلى هذه المواضيع لسببين:

الأول: لأننا شئنا أن نتخلص من كل ما يمكن أن يشتم منه دعاية شخصية، وحتى دعاية لأفكار شخصية معينة، مهما اعتبرناها سامية.

الثاني؛ لأنني أعتبر أن مهمة النائب ورسالة النائب، في جوهرهما وحقيقتهما، فوق كل هذه الاعتبارات العرضية التي يجب أن تتوفر بديهياً لجميع النواب على السواء بحكم ثقافتهم، كي يصح أن نعتبرهم نواباً صحيحين.

فالنائب، قبل أن يكون محامياً عن مصالح معينة، أكانت قومية أم سياسية أم إقليمية، وقبل أن يكون متزعماً لفكرة وممثلاً لصوفية خاصة ولمبدأ ولحزب، هو باني ديموقراطية ومؤسس دولة…

فعلى المثل الذي يوحيه، وعلى الروحية التي يتمتع ويتذرع بها والتي تشع حوله من نفسه، وعلى مدى ومقدرة تشخيصه للمثل الإنسانية والقيم الديموقراطية الكبرى، يترتب، لحد بعيد، نجاح أو فساد النظام البرلماني والنظام الديموقراطي في بلاده..

رجاء وأمل

ولنا رجاء ولنا أمل.

على هذا الشاطئ الذهبي الجميل، الذي شاهد، منذ آلاف السنين، نشوء أول دولة مدنية، ونمو وانتشار الفكرة القومية الأولى، وقيام أول امبراطورية بحرية وظهور أول شكل نظام تمثيلي ديمقراطي تحقق في نظام الملكية الإنتخابية والساقطين ومجلس المئة والأربعة أعضاء في قرطاجة – وكان ذلك أيام كانت البشرية الأولى تتعثر في خطاها وقبل أن يشع نور أثينا وأن يسيطر العدل الروماني على العالم القديم -، على مقربة من هذا البحر الذي كان لبنانياً حقبة طويلة من الزمن، والذي انعكس فيه ظل مستطيل من عظمة وهدي صيدون وجبيل وصور وقرطاجة منفيس والاسكندرية واثينا وروما والقسطنطينية وبيروت وقرطبا وسفساط، على مرأى ومسمع الأمواج التي رأت – كمدها وجزرها – شعوب الدنيا تقوم وتنزح وتقطع الصحاري وتقفز فوق الهيلسبون وجبل طارق والقفقاس، وتناضل وتحارب وتعيش وتموت، تتلوها موجات أوسع وأضخم وأرهب من الموجات الشمالية والمغولية والاريانية والسامية تتلاقى وتتهاضم وتنصهر – في هذه البقعة النادرة من العالم، حيث يلتقي ويتعانق ويتفاهم البحر والجبل، في جودة من المناخ وزرقة وصفاء وهواء ونور. وفي وعي قومي داخلي، كأن لبنان يعي لبنان وكأن قيام أولى الحركات الإستقلالية فيه في الشرق على إطلاقه، تجل لهذا الوعي الذاتي العميق – في هذا الوطن ذي الحضارة الإنسانية المتفتح لجميع التيارات الفكرية العالمية والذي شاهد صور نبوخذ نصر ورعمسيس وهانيبال ويوليوس قيصر واوريليسوس الحكيم، وموسى وعيسى ومحمد وخالد بن الوليد وصلاح الدين ونابوليون وفلاسفة اليونان ومتشرعي الإسلام وغيرهم الكثير، يجرون الفتوح تلو الفتوح – هذا فتح في العقل، وهذا فتح في الروح. وهذا فتح في السيف وفي الزمن وفي سعة من الأرض…

في هذا البلد القديم الجديد أبداً “الألف والياء”، والذي أعطى العالم قيماً وأفكاراً ورجالاً ونظماً وتألقاً، يصح لنا أن نتفاءل وأن يطيب فألنا وأن نأمل ونوطد الأمل، وأن نؤمن، وأن يعمر إيماننا بقيام صرح ديموقراطية صحيحة بناءة خلاقة، تجمع بين طمأنينة العيش – نيّال من له مرقد عنزة في لبنان – وبين الحرية الشخصية، بين الحيوية والتطور والتنظيم، بين السياسة والتصوّف، وتكون هذه الديموقراطية مثلاً للشرق والغرب – على غرار فنلندا وسويسرا وأسوج والبرتغال – ويكون لبنان كما نريده، مركز تطور وتوجيه وهدي في العالم العربي والعالم المشرقي خاصة – ويصح إذن فينا القول: “إننا هنا في لبنان لا يسيطر علينا إلاّ حكم القانون”.

(*) محاضرات الندوة اللبنانية، النشرة الأولى 21 آذار 1947

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

صحافيون أم عرّافون!

صحافيون أم عرّافون!

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

“Not Enough!”

“Not Enough!”

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

التوازن السياسي في لبنان

التوازن السياسي في لبنان

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

Le Liban est un symbole de tolérance

Le Liban est un symbole de tolérance

Our Automated Future

Our Automated Future

The True Origins of ISIS

The True Origins of ISIS

Les Misérables vs. Macron

Les Misérables vs. Macron

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018