السلطة والنفس المريضة!

أسعد أبو غطاس

29 أبريل 2017

أنباء الشباب

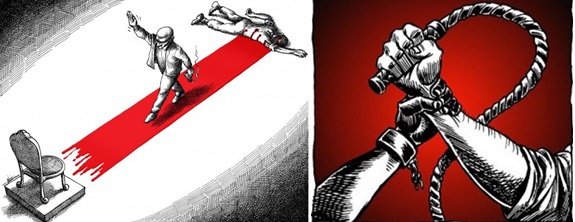

تسلّطٌ، استبدادٌ، وإقطاعية. فيروس قاتل، له عدّة وجوه وأسماء، عاد قبل أن يطيبَ الحقُ منه، ليصيبَ عقولَ الكثيرين وينتشرَ بين المصفّقين للمتربعين على بعضِ المناصبِ، غير آبهينَ بالعدلِ أو مكترثين. فكرٌ متخلف، وتفكيرٌ متحجر، بات يجولُ في أفئدة البعض ممّن زعموا التقدّم جهراً وحاربوه سراً. والأسوأ، والأحقر، والأذل، أن هذا الفيروس المعدي الخطير، أثّر بحامليه، جاعلاً مرضاه يتوهمون فيه خيراً، لِيُقنعوا أنفُسهم بأنه الضمانةَ الوحيدةَ للحفاظِ على بعض الحقوق، والسبيل الوحيد لحفظ نظام معين وضمان ديمومة عمله بالآلية القديمة.

سالَ الحبرُ وتخطى حدودَ السطر، فأغرق ورقةً كاملة يستحيل إخفاء أثرِهِ فيها. فاحتكار السلطة، لم يتوقف عند السلطات السياسية وأهل السياسة، بل انطلق من هذا المكان ليُغرق مؤسسات الدولة جميعها، والمجتمع المدني بمعظمه، من أحزابٍ وجمعياتٍ ومنظماتٍ شبابية. والحقيقة، بأن العدالةَ الاجتماعية تتجهُ إلى طريق الزوال، موجهةً معها الكوادرَ الفعّالة، والطاقات الشبابية، والكفاءات العملية والعلمية، وحتى الأفكار التغييرية التي تُبنى عليها المجتمعات المتقدمة.

إن الاستبداد الفكري والسلطوي، كان وليد الحكم الملكي، الدكتاتوري، السائد منذ بزوغ فجر الإنسان. ففي زمن ما قبل الديمقراطية، والنهضة العلمية، أي قبل ولادة الثورة الفكريّة المتمثلة بالسياستين الليبرالية والتقدمية، المبنيتين على الوعي الذي أنتجته تجارب العصور، كان أصحاب السلطة “الأباطرة، الملوك، السلاطين، الحكّام”، قد بنوا لأنفسهم ضمانة لاستمرارية سلطتِهم وأعطوا أنفسهم صلاحيات غير مقيدة، وزرعوا في نفوس شعبهم الخضوع، وفي عقول مواطنيهم التبعيّة للإقرار بأحقية هذا الملك وقدسيته التي لا يجوز تخطيها.

فإذًا، هذه المشكلة ليست مقيّدة “بوطن الحريات لبنان”، بل في جميع زوايا “العالم القديم” وبعض زوايا عصرنا هذا. فإذا أردنا ألا نعود بالزمن كثيرا، تتسابق الأفكار في ذهننا لتوصلنا إلى الربيع العربي والثورات المناهضة للحكم الاستبدادي. فالشعوب في بادرة غير مسبوقة، حاولوا أن يجمعوا ما بقي لديهم من رميم العظام، لقيامة روح الاندفاع والوطنية فيهم، ومواجهة الظلم لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية. تلك العدالة التي تتمثل بالفكر الاشتراكي، والعمل التقدمي، وتكافؤ فرص العمل، وإزالة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع، وصولاً لإعطاء الجميع حق التمثيل في السلطة، وحق إبداء الرأي بحرية، وحق أخذ هذا الرأي على محمل الجد والعمل فيه، لبناء الوطن.

وعلى سبيل الدكتاتورية العصرية، يتبين أن الدول المحرومة من العدالة الاجتماعية والسياسية، قد بَعثرَ الظلم استقرارها الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي. فخير مثال هو سوريا، حيث أن 320,000 قتيل قد قضوا منذ اندلاع الثورة عام 2011 و125360 حالة وفاة أخرى غير موثقة حدثت، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أن هذه الحرب، قد أنتجت ملايين الجرحى والمشردين، وعدد لا يحصى من المهجّرين والمنفيين.

كل هذا، كان في سبيل تغيير السلطة الحاكمة، وتعديل بعض القوانين وإعادة النظر بالنظام العام. وإذا اعتبر البعض أن موضوع سوريا أكثر تعقيداً وله أسباب مبطنة أكثر عمقا، فإن الحكم التركي هو مثل آخر لتجسيد أقصى درجات الاحتكار السلطوي الذي يمارسه النظام الحاكم. والدليل الأقوى، طرح الرئيس التركي منذ أيام قليلة (16 نيسان 2017) استفتاء على قانون يزيد من الصلاحيات التشريعية والتنفيذية له، حيث قوبل هذا الاستفتاء بغالبية مؤيدة لهذا الطرح، ما يختصر معظم قرارات الدولة بشخص واحد.

هذا الحدث، يؤكد على أن وباء الإقطاعية والاستبداد والاحتكار يَعمّ تركيا أسوةً بسوريا. فمن خرج إلى الشارع لمحاولة إسقاط هذا القرار، هم ليسوا بأكثرية، بل بعضٌ من المُتَحَصنين من هذا الوباء بترياق الثقافة والحضارة والرقي.

لا يقتصر هذا المشهد على هاتين الدولتين فقط، ولا علاقة للمكان والجغرافيا بانتشار هذا المرض. فكثيرٌ من الأنظمة الاستبدادية لا زالت قائمة إلى اليوم. ومعظمها تتبع نظام الحزب الواحد المغلق على العالم مثل كوريا الشمالية أو بورما، أو أكثر انفتاحا تجاريا مثل الصين، أو تابعة لعائلة مَلَكية كما هو الحال في معظم الأنظمة الملكية العربية. أنظمة حصر السلطات، المتمثلة بالدكتاتورية، الإقطاعية، التعيينية… تتسم جميعها بالظلم والاستبداد.

فإن هذه الأنظمة القمعية تحد من الحريات، خصوصا حرية التعبير والصحافة والاعتقاد، كما تقلل من أهمية الرأي العام وذلك عبر قمع أو تزوير العملية الانتخابية والتعدديّة. وقد وضعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية عام 2011 أكثر من 167 دولة في عملية تراتبية، صُنّفت فيها كل دولة حسب التزامها بستّين مؤشراً وُضعوا لقياس حالة الديمقراطية الموجودة بكل بلد. وكانت النتيجة بأنّ ما يُقارب الـ 50 دولة قد صُنّف نظامها على أنّه سلطوي ككوريا الشمالية مثلاً، وتشاد، وتركمانستان، وأوزبكستان، والسعودية، وإيران، وسوريا، ولاوس. هذا التصنيف يشبه بالأسماء والمعطيات تقرير منظمة العفو الدولية عام 2012 وتصنيف مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة عام 2013 مع زيادة بعض الأسماء أو إرتفاع نسبة القمع فيها كإريتريا، الصومال، فيتنام وكوبا.

إن هذه الحالة الخطيرة، المتفشية في زقاق العالم أجمع، لا يمكن معالجتها إلّا بالإرادة الشعبية، وبدعم الكفاءات ومساعدتها لبلوغ المركز الذي يؤمن لها القدرة على الانطلاق لخدمة المجتمع. وهذه المعالجة تبدأ بالعمل على النطاق الضيّق أولاً، أي في تعزيز العمل الجماعي بين أفراد كل مجموعة أو جمعية، أو أعضاء بلدية، أو رفاق حزب، أو مسؤولين في سلطة… وهذا العمل الجماعي يستند على ثقافة المشاركة والتعاون، وحس المسؤولية والإدراك، وتقسيم الأدوار حسب القدرات، والمداورة للتطور والتقدم وبث روح الانفتاح في أي مجموعة اجتماعية. ولا ننسى بأن أقوى مناعة ضد هذا الفكر الجرثومي، هو الانفتاح على ثقافات المفكّرين الذين واجهوا العنف بالفكر، وكان لهم رؤية مثالية بمجتمعٍ أكثر انفتاحا على العدالة الإنسانية. فلا يمكن لنا تحقيق العدالة الاجتماعية مثلاً، التي تتغنى بها أحزاب الخضر، إذا لم تقترن أفكارنا بالفيلسوف السياسي الليبرالي جون رولس الّذي وضع أساساً صلباً للدفاع عن هذه العدالة. والعدالة الاجتماعية أو المدنية، هي نظام اقتصادي، اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع.

إنّ العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إن لم تقترن بالعدالة السياسية والتمثيلية. فالعدالة السياسية تعني حق العمل السياسي الوطني، وبالتالي التأثير على المؤسسات كافة، وهذا يؤدي إلى المسؤولية في دعم الكوادر والسعي الدائم والمستمر في سبيل تكافؤ الفرص بين الناس وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية. أمّا عن عدالة التمثيل، فهي حق اختيار الأشخاص أو الجماعات لتمثيل وجهة نظر معينة. وهذا الطرح، يعتمد على حق الانتخاب والترشح على أي منصبٍ سياسيٍّ أو إداريٍّ أو اجتماعي في حال توفرت الشروط اللازمة للشخص.

وبالطبع فإن عدالة التمثيل تؤمن العدالة السياسية التي تساعد في دعم العدالة الاجتماعية. كلّ هذا، يندرج تحت إطار الحق الإنساني والإنسانية المثالية الّتي دعى لها كمال جنبلاط في جميع محطات حياته، وبلور معانيها في عدّة مؤلفات أبرزها “رسالتي العدالة الإنسانية” و”تمنياتي لإنسان الغد” وفي عدّة أقوال منها “الديمقراطية حكم الرأي السليم وتفاعل النخبة الصالحة مع الناس والاحتكام للقانون” و”الحرية السياسية، يجب أن تكون التزامًا بأهداف التطور الحياتي الشامل والسياسة يفترض فيها أن تكون أشرف الآداب إطلاقاً” و”يفترض أن يكون للفرد نظام للأخلاق والمناقبية في داخله وفي علاقاته مع الآخرين، فنظام المجتمع ونظام الأخلاق متلازمان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر، وإلّا سقط الفرد وفسد المجتمع واضمحلّت الحضارة وتبعتها جميع مكاسبها المادية”…

ولهذا، ولأن الزمان لا يهوى من لا يقوا على التغيير، ولأن الضمير بدأ يلوم الساكتين عن الحق، وجب الصراع في سبيل التغيير، والكفاح لإحقاق العدل وهدم إمبراطوريات التسلط الّتي تسلب منّا حق تغيير الأقدار. فقد آن الأوان، للتصدي لهذا “الفيروس” بدواء الكلمة والعمل والتمسك بما قاله المعلم الشهيد كمال جنبلاط “نريد نخبة تستطيع أن تقول للأجيال الطالعة قمت بواجبي”.

(أنباء الشباب، الأنباء)

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

صحافيون أم عرّافون!

صحافيون أم عرّافون!

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

“Not Enough!”

“Not Enough!”

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

التوازن السياسي في لبنان

التوازن السياسي في لبنان

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

Le Liban est un symbole de tolérance

Le Liban est un symbole de tolérance

Our Automated Future

Our Automated Future

The True Origins of ISIS

The True Origins of ISIS

Les Misérables vs. Macron

Les Misérables vs. Macron

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018