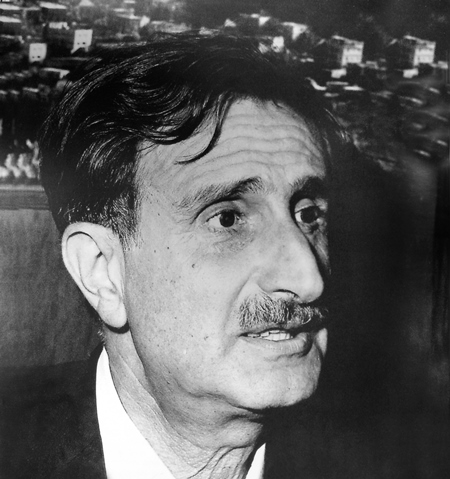

الجهَاد الأكبَر/ بقلم كمال جنبلاط

2 أبريل 2016

الحزب- في ما عدا التكتلات المصلحية أو الكتل الإقليمية- هو نظرية جامعة وشاملة للوجود الظاهر، دون أن يحتجب، في الحين والآن ذاته، استيعابنا لحقيقة خلفية هذا الوجود وجوهره.. وما من شيء، في ما تقع عليه حواسنا من أغراض وأشياء، وما يدركه العقل في ما يشهده من أفكار وشواعر، إلاّ وله وجهان: باطن وظاهر: أي استبطان دائب وملازم لماهية الظهور في مدى الزمن، وظهور ينطوي ويحتجب باستمرار في حيز الاستبطان، كأن الزمان، في النهاية، وفي ماضيه ومقلبه، هو ماهية كل وجود وعلّته الباطنة وصيرورته الظاهرة، كما تنزع إلى اعتبار ذلك بعض النظريات الحديثة للإبداع الكوني. (نظرية العالم السوفيتي كوزيرف Kozyrev الذي يعتبر الزمان شكلاً أو صورة للطاقة).

هذا الارتباط بين الاستبطان والظهور، والظهور والاستنبطان يؤلف وحدة جدلية كما يوضح لنا ذلك الفيزيائي والعالم والفيلسوف الجدلي الاستاذ ستيفان لوبسكو Stephane Lupesco..

والذي هو وراء هذا الاستبطان والظهور، والذي لا تدركه الحواس، ولا تتعقبه الأفكار هو تلك الخلفية Background لكل شيء ولجميع الأشياء والظواهر، أي أن هو جوهر الوجود أو عين الوجود على حقيقته، كما بدأ يتصوره ويصوّره لنا العلم الحديث، وكما كانت ولا تزال تكشف لنا عنه تعاليم عرفان الحكماء في كل مكان وفي كل عصر.. فهذا المرتكز الورائي هو غير مميّز وغير متنوّع- لأن التنوّع لا يقع إلاّ في نطاق إدراك الحواس- وهو ثابت، وبسيط وغير متبدل ولا متغير، وغير مشروط، وغير ذي ماهية أو مادية في المعنى العادي للكلمة، وفي ما يتعدى مقولات الزمان والمكان، وهو حاضر في كل شيء ومتداخل في كل شيء، وفي ما يتعدى السببية Causal وغير مُبدع بحد ذاته، Inengendré قيّومية حركته في ذاته Autogéne، وفاعليته في ذاته Auto-Actif، وهو مجرّد عن الثقل الكتلوي Masse الخ.. وهذه الأوصاف جميعها التي أوردناها يتفق عليها كبار العلماء السوفيات والأميركيين والأوروبيين وسواهم. لأن العلم، في النهاية، ليس له وطن، ولا يلتزم بأي تصوّر مسبق، أو ايديولوجيا منتشرة. ونذكر على سبيل المثال العلماء الاميركان: مورجنو وهويلير، والسوفيات كيلر kéler وايفاننكو وماركوف الخ.

ويعبّر عن هذا التشوّف لهذه الحقيقة الدكتور روجي جوديل في قوله: “إن رؤية العالم، الذي توصل إلى هذا المقام المتقدّم جداً للتقصي، تتحلل وتزول في دنيا غريبة: هي نظام محض للطاقة انسحب منه، وقد ضاع وتبخّر- المفهوم العام للماهيّة..”.

La vision de L’homme de science parvenu à la position extrême de larecherche se résout en un monde étrange: C’est un pur systéme d’energie d’où s’est retirée-perdue, évaporée-la notion commune de substance.

.(Essai sur L’Expérience Libératrice, Paris P 127)

ويذهب، في تصوير ذلك، الدكتور جورج كاهن في قول معبّر رائع: “إن تجريد الظواهر بالنسبة لمحتوى مدركاتنا المباشرة يتضمن مواصفتين سنبرزهما..

“فمن جهة، إن هذا المسار (في التجريد العلمي) يبيّن وحدة جوهر جامعة للعقل وللكون. ومن جهة أخرى، فإن هذا المحتوى يفرغ تدريجياً من كل ماهية ظاهرة: والمادة ذاتها تنزع إلى أن لا تعود تكون إلاّ شكلاً خاوياً، أي حقلاً لخاصيات البنوية، أي شيئاً غير ذي مادية..”.

Le dépouillement des phénomènes vis-à-vis du contenu immédiat de nos perceptions présente deux caractères que nous mettrons en évidence”.

D’une part, ce processus révèle une identité d’essence entre L’intellect et L’univers. D’autre part ce contenu se vide progressivement de sa substance apparente. La matière elle-même tend à n’être qu’une forme vide, un champ d’action des propriétés structurelles de notre esprit, c’est-à-dire quelque chose d’immatériel.

.(les conquêtes de la pensée scientifiques P9)

وطبعاً أن هذه الرؤية توضّحت مع الوقت بفضل تطوّر العلم، وكشفه عن حقائق متتالية، وبفضل تعمّقنا في جدلية الأضداد، واستيعابنا لشرُعها ولمعانيها ولمقاصدها.

إن تأريخ الحزب هو تسلسل هذه الرؤية في العمق وفي الشمول وفي التفصيل، وتنزّلها، فيما بعد، في قوالب التصور، والتصرف، والنشاط الخارجي، أي في حقل النضال. ولا قيمة للنضال إن لم يكن هنالك هدف يستحق أن نناضل لأجله- لكونه صواباً أو حقيقياً..

وقفزة أخرى، في مجال التفتيش عن “الدهشة وسط الروعة”، في إتباع المعراج إلى غايته القصوى، والعقل إلى مصدره، ومظهرية الوجود وباطنها إلى ألفها ويائها، أي إلى عينها، حيث يلتقي البدء بالختام، ويضمحل الطريق نفسه والسبيل إلى الحق في ذات الحق، فيتوارى في محض الشهود الشاهد والمشهود وفق الآية الهرمسية الشهيرة- قفزة أخرى وأخيرة توصلنا، في نظر الحكماء والصوفيين العارفين واختبارهم، إلى ما بعد رؤية العلماء بقليل أو بكثير- ولا معنى للقلة أو الكثرة في هذا الباب، وهي قد وضعت لغير حقل من حقول الإدراك. وتعني الإدراك الحسي.. ولكننا نترك هذا التشوّف في الشرح والتفصيل والتحديد لغير هذا الزمن ولغير هذا المجال. فهو مورد الأخيار وسر الأبرار.

إن نظرية الحزب التقدمي الإشتراكي قائمة وصادرة من هذه النظرية الأحديّة التوحيدية العلمية الجامعة للوجود المتجلّي في مسار جدليته، هذه الجدلية المتضمنة فعل الأضداد في إطار وبُنى أزواج ثنائية الإبداع الظاهر والباطن، وفي تكامل لعبة تعاكس وتنافر وتجاذب القطُب في كل ظاهرة وبنية، ومن حيث تولد كل حركة. وماهيّة المادة الكثيفة الظاهرة لحواسنا هي كلها حركة، كما ترشدنا إلى ذلك حكمة الشرق الأقصى في الصين والهند واليابان، وكما يتوضّح ذلك تماماً في ضوء العالم الحديث “all is movement”.

ويقول في ذلك كارلو سوارس Carlo Suarés.

“Les objets qui experiment des états de mouvement ne sont pas seulement des tables, des autos, notre planète, les étoiles, mais des émotions, des idées, et le “je”, monde subjectif lui-même… En dernière analyse, nous retrouvons donc dans le monde subjectif, comme dans le monde objectif, L’irréductible “quelque chose” qui s’exprime par du movement.”

.(cité par Robert Linssen, le zen P87)

“إن الأغراض التي تعبّر عن حالات من الحركة ليست فقط الطاولات، والسيارات، وكوكبنا السيّار، والنجوم، بل أيضاً العواطف، والأفكار، وهذه “الأنا”، والعالم الضميري نفسه… وفي نهاية مطاف التحليل، إننا نعثر في العالم الضميري، كما نجد في العالم الغرضي، على هذا “الشيء” غير القابل للإستيعاب أو للإنقاص والذي يعبّر عن ذاته بالحركة”.

كل شيء في الوجود الظاهر والباطن هو حركة، منذ تكوّر الشحنات في أفلاك الجزئيات والذرّات المتذبذبة والدائرة بسرعات ووتائر يقصر عن تصورها كل عقل، حتى الحركة البراونية لحبّات الهباء الذري Molécules في صميم كينونة كل معدن بسيط أو مركّب، وثم في مرتبة الخلايا الفاردة الحية أو المتشكلة عضوياً بعضها على بعض من حيوان ونبات، ومن جريان البرودة والحرارة ومختلف التموجات والذبذبات، وانسياب المغناطيس، وسريان الكهرباء، وانجذاب الثقل، ودوران الأجزاء المادية والعضوية، والكواكب والنجوم والمجرات، بعضها على بعض امتثالاً لشرعة الجذب والنفور، وشعّ أنسام الحياة في الجسد، وتحرك الفكر، وتقصّي العقل، وتوقف المعرفة، وشوق الفضيلة والكمال، وتوجّه الحب، وتباعد الكراهية، والإقبال على كل سعادة أو فرح أو لذة في الوجود، ومجانية كل ألم وحزن وأذى، مروراً بهذه الآلة العجيبة للدماغ التي تعمل بحركات الشحنات والكهيربات والموجات..- كل شيء هو حركة… والزمان نفسه حركة، وكأنه قطار الوجود الظاهر والباطن الذي يحملنا، ويسير بنا، ولا يعود معه ومن ضمنه في سفر.

والمسافر ذاته هو بالنسبة لذاته الجوهرية- ذات الوجود المحض الثابت- في سفر.. ومن ذا الذي يستطيع أن يكون هو الشخص الظاهر نفسه مدى دورة حياته.. وهذا السفر هو رحلة الإبداع الكوني، والتوجّه العقلي والروحي.. فحولنا رحّالة وكشافة ومسافرون منذ أصغر الأشياء وأضخم الكائنات، وفي صميمنا أيضاً مسافرون.. فلنتعوّد أن نكسر لقمة الخبز، على طريقة الأسينيين أو الحوريين أو النصارى الأول، مع الآخرين كلهم- من جماد ونبات وحيوان وإنسان- بروح المحبة والتعاطف والتضمان والإيمان، وفي تحسّس روعة جمال نفوسنا وتجليّها في كل كائن وفي كل شيء..

وتظهر لنا الاختبارات العلمية الحديثة، في الولايات المتحدة وفي الاتحاد السوفياتي، إن النبات ذاته يتحسّس بالألم والفرح، وبالعطف وبالمحبة، وبالنفور والكراهية، وتتبدّى فيه وتبرز طبقة عجيبة من المعرفة- يعلم من يؤذيه ومن يحنو عليه- وأنه قادر، من بعيد أن ما يجري وما يجول في بعض الأفكار.. ولا غرابة في ذلك، بعد أن اظهر العالم الفيزيائي ماكسويل Maxweil وسواه فيما بعد، لوناً بادياً وبدائياً من المعرفة في مستوى الكهيربات والجزئيات المادية لا يتصرّف وفق حتمية الشُرعة المفروض فيها ضبط وقياس حركته، بل كأن هناك لوناً من الحرية في تصرّف وانفعال هذه الكهيبربات والجزئيات، تذكّرنا ببعض مبادرات ونشاطات وأفعال الحياة الانسانية.. وكم من مماثلة ومشابهة تقوم واقعاً وفعلاً بين عالم الجزئيات Le Monde Microscopique وبين عالم الحياة والنفس، كما يرشدنا إلى ذلك ستيفان لوبسكو في دراسة لقواعد الجدلية وتطبيقها..

وكان قد سبق العشرينات أو الثلاثينات من هذا القرن للعالم الهندي جغاديس شندرا بوز Jagadis Chandra Bose أن توصّل إلى الاستنتاجات ذاتها حول حساسية النبات في أبحاث شهيرة قام بها في مختبر كلكوتا، مبتكراً آلات جديدة ودقيقة جداً وتقنية مستحدثة للقيام وللمراقبة.

وكأن صرخة الفيدا والاوبنيشاد تتجاوب في آذاننا عبر العصور في الاعلان: “إن الكون هو واحد”.. لأن الواحد الأحد بجميع ما عليه من جوهر للوعي وللسعادة وللوجود يتجلى في كل شيء ويبدو في كل مسار او تستهدفه كل طريق.

وفي أبحاث العالم البيولوجي الشهير جاك مونود الاخيرة، الحاصل على جائزة نوبل، Jacques Monod يوضّح، في تحليله لمجاري وحدة الهباء الذري الكبرى التي تتكوّن منها مادة الحياة، كيف أن المصادفة Hasard، أي في النهاية لوناً من الوان الحرية، تلعب دورها في تقارب وحدات الهباء الذري بعضها من بعض وفي تكوين الهياكل البروتينية الحية الأولى.. ولا يتورّع مراراً وتكراراً عن تسمية هذه الظاهرة الغربية، في مستوى المادة، بطاقة المعرفة أو التعرّف “La faculté de “recognition. ويبدي جاك مونو كيف أن شيئاً من العادة، من التعوّد، تفرض، فيما بعد. تكرار عملية صدفة الالتقاء والتأليف في ابداع نماذج واحدة متعاقبة.. والعادة تفرض في نظرنا، وفي جميع المستويات، شيئاً من التذكّر أو الحافظة La Mémoire.. وتصبح الذاكرة في معنى آخر وفي مستوى الاستبطان السبيل والمحرّك لبروز العادة. وكل عادة تتكرر تصبح آلية وتضحى غريزة، على حد تعبير الحكيم شري اتمانندا من تريفندروم…

ويقوم اليوم جماعة من علماء الفيزياء للدينامية الحرارية Thermodynamique في بلجيكا بأبحاث ومراقبات دقيقة لنهج انبثاق الحياة وصيرورتها، تكمل في نظرنا، ولا تعارض، النتائج التي توصّل إليها جاك مونو، بالرغم من أنها تتنكّر للصدفة من حيث الدافع الأساسي لبروز الحياة على وجه الأرض- لا من حيث تفصيل تجلي الابداع الحي في صوره كما نظن- أو بالأحرى نجد دائماً مشاركة الصدفة- أي الحرية بالنسبة للشاهد الخارج عن الغرض، للضرورة Nécessité – في تكوين كل شيء. والضرورة وجه ملازم للعادة أو إرث الأسباب السابقة Karma كما يسميها الهنادكة..

وقد لاحظ هؤلاء العلماء مثلاً أن الأشكال نفسها ومثالات التكوين المادي لصور الحياة وتلافيفها، لا تأتي بالصدفة، بل يبدو وكأن هناك مثالات تفرضها مثلاً شرعة المقابلة المحورية Symétric، أو سواها من النزعات الدائمة كالشكل الحلزوني الذي نراه ماثلاً في شكل المجرّات، وفي شكل الحيوان الحلزوني، واتجاه الدوران في الحالين هو ذاته، أو كشكل الإشعاع على الطريقة الشمسية، أو كأشكال انتظام البلورات في كل من المعادن أو الكائنات العضوية التي تؤلفها.. “فالله” أي المبدع على حد تعبير انشتين لم يكن يلعب بالزهر.

“Dieu ne joue pas aux dés..”

وفي رأينا واعتقادنا ان هذه الملاحظات والمراقبات لا تنفي ما سبق وورد من دون دور للصدفة أي للحرية وللضرورة في تكوين كل ما هو كائن، إذا حرصنا على ألا نعتمد مفهوماً انتروبوسنتريا- أي مفهوماً ينبع من أشكال علاقاتنا الخاصة بالوجود- للمعرفة.. فالمعرفة ظاهرة في مجالي الوجود كله- وهي التي تنجم عنها الحرية، لأن كل معرفة هي بحد ذاتها حرية، وتفرض حرية الاختيار، والوجود المحض أي المعرفة المحض أي الخير المحض على حد تعبير الأقدمين، هو وهي محض حرية Pure Liberté على أنه لا بد لنا من هاتين المواجهتين المتكاملتين، أن نجد العقل في كل شيء، وهو الشُرعة الداخلية لكل كينونة، شرط أن لا نعطي للعقل مفاهيم نستعيرها من تفكيرنا البشري العادي.. وهنا تبرز صفة اللاشخصية Impersonnel التي يجب أن تلازم تصوّرنا لهذه المعطيات للوجود الظاهر والباطن، وكأنها انعكاس لاحديّة ورائية هذا الوجود في شقيّه الكثيف واللطيف.. وفي كل لطافة مُدبّرة يكمن شيء من هذا العقل..

وكان العالم الانتروبولوجي الأب تيلار دي شاردان قد لاحظ هذه الكنهية المختلطة لماهية نسيج مادة الحياة- كل حياة- كما أرشدنا إلى وجود الحرية، أي العقل في مستوى المادة الجزؤية نفسها- وكأن نسائم الوعي او “حبيباته” على حد تعبيره تلازم وترافق وتعمر كل شيء.

.“Matiére et Esprit ne s’opposent pas comme deux choses, comme deux natures, mais comme deux directions à l’intérieur du Monde”

.(toujours en Avant.P17)

“إن المادة والروح لا تتناقضان، أو يقع التضاد بينهما، كشيئين او كطبيعتين، بل كاتجاهان للتطور في داخل الكون”.

فالثنائية أو الاثنينيّة هي في باطن وظاهر الإبداع، ولكنها ليست في حقيقة جوهر الكون حيث الأحديّة الواحدة هي ماهية كل شيء.

ولذا برز له ان التطور يشمل كل شيء:

“كل شيء هو تطور” (تيلار دي شردان) “Tout est évolution”.

وإن هذا التطور وفق تصوّره ينزع إلى إبراز تصاعدي للوعي، وللتجمع البشري، وللتكوّر الإنساني.

وأية كانت أهداف التطور التي يوضّحها، فإن مما لا جدل فيه أن شرعة الترفّع التي يفترضها التطور ترمي إلى الزيادة المضطردة في الوعي الغرضي للكائن الحي، أي في قدرته على عقل الظواهر وعلى التعقل بها والتأمل بشكل عام، وعلى انتقال الانسان من عالم مغالبة العنف لأجل إبراز الأقوى والأفضل غريزة وجسداً وقدرة على الحياة، إلى الأقوى والأفضل شعوراً وعقلاً وفكراً وسمواً معنوياً، وشخصية، وقدرة على تمثيل العقل في معاني الانتظام والانضباط، وفي تجسيد العدل والمحبة والمناقب على تنوّعها، وفي طليعتها انعدام الخشية، والحكمة والشهامة والمروءة، دون أن يفوتنا ما لسلامة البنية الجسدية والصحة من تأثير على النفس وعلى الإرادة وعلى فطنة الإنسان ومكناته العقلية.. أو كأن الابداع تجلّ متواصل، ليست القوالب المادية فيه إلاّ تراكيب وقواعد مادية ومساقط هيولية- على حد التعبير اليوناني- لظهور هذا التجليّ في كل شيء.

ولا بد لنا من أن نورد في هذا السياق آية جميلة هرمسية من كتب حكمة التوحيد تعبّر عن هذا التخالط والمشاركة لجميع الطاقات ومظاهرها في كل شيء، وفي المبدعات، وفق تسلسلها الهرمي الصاعد:

“واعلموا أنكم وما ترونه، وما لا ترونه، شركاء ما بين البسيط والكثيف، والعرض والجوهر، واللطيف والمركّب، سواء في هذا الأفلاك، واختلاف الألوان، أو الحرارة والرطوبة، ومولاكم هو الذي جعل الإنسان تكوير التنزيل”.

وتضيف هذه “الشريعة الروحانية” قولها في شأن الصدفة أي الحرية في توجّه الإبداع، والضرورة- وهو حقاً حدس لدنيّ عجيب للأقدمين:

“وليعلم الموحّدون أن المبدعات من مولانا العقل، صلوات المهيمن عليه، في مرآة الظاهرة الحسية هي ملزَمة وفيها فيضه، ولكن المهيمن قد تعالى عن الزام المبدع والمبدَع، بل له الأمر من قبل ومن بعد..”.

ومما يلاحظ هو تجريد الحق المطلق والوجود اللاثنائي عن مبادرة الإبداع، في هذه الآية، في التأكيد بأن المبدَعات هي من مباشرة وصنع العقل.. وبذلك يتم التلاحم مع النظرية الجدلية الثنائية والنظرة العلمية الحديثة، من حيث أن حركة الإبداع قائمة في صميم ماهية مادة هذا الإبداع ومصدره بما نعني بكلمة Autogéne أو Auto-Active، عندما ينسب العلماء الفيزيائيون هذه الممّيزات للهيولى الأولى، الـProto-Matiére وبحيث يستطيع العالم الفرنسي ج. كاهن أن يقول:

“إن الكون ليس له وجود حقيقي إلاّ في كليّته، أما الظاهرة فإنها اصطلاح”.

“L’univers n’est une réalité que dans sa totalité, le phénomène n’est qu’une convention”.

ويلاحظ روبير لينسين Robert Linsen إن كلمة هرمس الكبير تصح في هذا المبنى: “كما وأن جميع الأشياء قد كانت وجاءت من الأحد الواحد، كذلك فإن جميع الأشياء ولدت من هذا الشيء الفريد بواسطة التكييف”.

“Et comme toutes choses ont été et sont venues de L’Un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose, unique par adaptation.”

.(Sciences et spiritualité P62)

إن تاريخ الحزب الحقيقي هو تسلسل هذه الرؤيا في العمق وفي الشمول وفي الإحاطة وفي التفصيل، وتنزّلها فيما بعد في قوالب التصور والتصرف والنشاط العملي الخارجي أي في حقل النضال.. ولا قيمة للنضال إن لم يكن هناك هدف يستحق أن نناضل لأجله- لأنه صواب وحقيقي.

إن هذا الوجه من النضال لاستيعاب فكرة الحزب في جميع غاياتها الأخيرة، وفي تصوراتها المتنوعة، وفي ما يجب أن تكون عليه روحية تحققاتها، هو الجهاد الأكبر الذي يصغر أمامه الجهاد الأصغر، أي الجهاد الخارجي لأجل تعميم الفكرة ونشر مضامينها، ولو أن مثل هذا السعي الأخير- إذا كان حقاً مخلصاً دؤوباً ومجرداً عن الغاية النفسية وعن الأهواء- يسهم بجعلنا نتفهم نظرة الحزب للوجود بما في ذلك المجتمع وأنفسنا، لأن هنالك أيضاً وحدة جدلية قائمة بين التفهم والعمل، بين الصيرورة والهدف، بين السير وغاية الوصول، أو كما يقول الحكيم الهندي شري شنكارا من كانشي في تعبيره الجدلي المقتضب: “المسار أو الطريق هو ذاته الهدف” ““The process is itself the End.

تاريخ نضال الحزب التقدمي الاشتراكي هو في الواقع تاريخ الفكر الذي رافق الأحداث، وبادر في تصويرها وتحليلها وتعليلها، ثم باشر بالانفعال بها، وبجعل محيطه يتأثر بدوره بهذا التحليل والتعليل والمواجهة.. ومهمة العقل الرئيسية هي التمييز الدائب في الرد على انفعال الإنسان بمحيطه… والمحيط محيطان: البيئة التراثية النفسية والمعنوية والاجتماعية والتاريخية، والبيئة الجغرافية والمناخية.. ولكليهما أثر بالغ في تكوين الانسان اجتماعياً وسياسياً وخلقياً ونفسياً.. إذ إن هناك وحدة جدلية تقوم بين البيئة والكائن، أياً كان هذا الكائن.

هذا التفاعل بالبيئة خاض نضاله الحزب قبل أن يتعرف في الواقع على جميع مضامينه الجدلية، وقبل أن تبرز النظرة الجدلية في تكاملها وتفرع إتجاهاتها وتعدد ألوانها في معرفتنا.. وقد تم ذلك في السنوات الأخيرة السابقة، وأدى هذا الاستيعاب النظري إلى اتخاذ مجلس قيادة الحزب والجمعية العامة قراراً باعتماد النظرة الجدلية في تحليل أوضاع المجتمع والسياسة والاقتصاد والتراث الثقافي، في ضوء تكامل هذه النظرة عبر اليونان والعلم الحديث..

وقد ورد في هذا القرار أن الحزب يتبنى جدلية الأضداد في نهجه العملي ولكن في ضوء العلم الحديث.

وهذا ما يفصلنا بالواقع عن سواها من المواجهات التقليدية الجدلية.

على أنه يتوجب باستمرار استيعاب هذا النهج الجدلي للأغراض الحسية والنفسية، وتضادها وانسجامها فيما بينها، في ضوء التعمق المستمر في النظريات العلمية الحديثة وفي المذاهب الجدلية التي استحدثها العصر، وليس اقلها شأناً، في هذا المنحنى، كتابات ستيفان لوبسكو Stéphane Lupesco وروبير لينسن Robert Linssen وكارلوس سيوارس Carlo Suarés وروبير تورنير Robert Tournaire، وبعض العلماء الاميركيين والسوفيات..

كما يفرض على طالب المعرفة أن يتناول في تقصيه ما أخذ يطالعنا به الغرب من أبحاث قيمة جداً عن جدلية التضاد لدى هرمس الهرامسة Hermès Trismégiste ولدى مصر القديمة، وخصوصاً لدى الهند والصين واليابان.

ففي المصادر الأولى عون للطالب في تعميق نظرته للوجود الظاهر ولعالم النفس، وللعلاقات الجغراسية Géopolitiques والاجتماعية والسياسية. كما إننا ننصح بالعودة إلى قراءة هيراقليطس، بإمعان وتفكر وتأمل مستحوذ، لكي يتم استيعاب نظريته على حقيقتها.. وكذلك يجب الاستنارة بالأبحاث النفسية لفرويد Freud وجونغ Jung، وماركوز Marcuse، وأبحاث الأثولوجيا لكونراد لورنز Konrad Lorenz وسواهم الكثير.. وكأننا في هذه الأبحاث قد عدنا إلى لون من الهيغلية الجديدة Néo-hegelianism أو الماركسية المتجددة والمتصوبة Le Marxisme corrigé et renouvelé والباب مستفيض في البحث.. فعلى الطالب أن يقدم وأن لا يتورع، وأن لا يتعثر.. فالقيمة الكبرى في البحث النظري المتعمق إنها تنير التوجه العملي والمنهج المعتمد المباشر.. فنحن في عصر كثرت فيه الأضاليل وتعممت فيه الأخطاء وسادت بعض الإنحرافات- بشكل موقت طبعاً، لانه لا بد لشرع الطبيعة أن تنتصر من جديد وهكذا شأنها على الدوام.. فقد أدى الفهم الخاطيء للديمقراطية السياسية وللماركسية وللقومية وللحضارة إلى هذا الضلال والانحراف..

المشكلة طبعاً هي أننا قد نكون في دورة خضع لانجذابها الإنسان، أو وقع تحت وطأتها وفعلها، بشكل يصعب عليه التملص من شركها، بما أبدعه من آلة وتكنولوجيا معقدة وصناعية متقدمة أخذت تستهويه وتستبعده أكثر فأكثر، وتلوث حياته ومعايشته، وتبعث التلويث المادي والمعنوي في كل شيء حوله من مياه وبحار وأجواء وسكن وغذاء وشراب وصخب وأساليب في التصرف والتفكير والشعور، وعدوانية نامية. وشره وانصراف إلى نقيض ما يؤلف جوهر مطلب الحياة- كل حياة.. هذا فيما عدا ما يخلفه تكاثر السكان الهائل من عوامل نفور ومن أمراض عصبية بين الناس. وإذاك نكون قد أوشكنا أن نبلغ نهاية الدور المقرر لهذه الحضارة ولهذا الإنسان، على نمط ما وقع سابقاً لعدد من الأجناس الحية عبر مراحل التطور الزوولوجي.

ولكن من الواجب أن نفعل شيئاً في مواجهة خطر الإنقراض، ونحن نتميز بالعقل المدرك وبالشعور الواعي اللذين يستطيعان أن يحركا الارادة وأن يعكسا وجهة الإندثار والانحطاط في دورة الحضارة والانسان.

ولذا طرحنا القضية لمشكلة الإنسان ليعمد المسؤولون إلى حلها- في جميع مستويات المسؤولية الاجتماعية والسياسية والعلمية.

***

تاريخ الحزب، من مواجهة أخرى، هو تاريخ انفعاله بعقولنا وشواعرنا، حتى ليضحي، مع عبور الزمن بنا، وكأنه مصدر للتأثير التروبي المباشر، لا يفارقنا مسار توجيهه، ولا تنفصل عنا طاقة دفعه المعنوية والعملية.. هذا إذا أدركنا فكرة الحزب، على واقعها وحقيقتها وإذا ما تم الاستيعاب المستمر لهذه الفكرة أو النظرة التفسيرية للوجود.. لأن الإنسان لا يتحرك، كما يتوجب عليه لا نسير في خطى التائهين، أو لا نتلهى ونتعثر وتضيع قوى نشاطنا في تفاهة “العائشين”، أو نتهافت عقماً وحيرة في طريق النضالين المضلّين، ثم نضل بدورنا من هم حولنا، وفي نطاقنا، وفي تأثير صيرورة تصرفنا وتفكيرنا وشعورنا.. ومن ليس له في ذاته مرشد يهديه، أو نور معرفة أو عرفان يستهديه، فكيف يحق له أن يقوم بإرشاد الناس، وأن ينصب نفسه إماماً عليهم، ولو اقتصرت هذه الإمامة ووقف هذا الإرشاد على صنع دمية أو تركيب أنبوب أو حراثة بستان؟؟

فتاريخ الحزب، في هذا الميدان، هو استجابة إلى افضل ما في الإنسان من نزعة إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المتجزأة وغير المحرفة، لأي وجه من وجوه الوجود الظاهر، ما أمكن ذلك.. لأن مثل هذه الحقائق هي نسبية في كل حال، كالشرع ذاتها، فهي بحاجة مستمرة إلى التشذيب والإفاضة والتصويب والاستزادة.. ولذا يكون هذا السعي شاقاً، ويتطلب النفوس المتعطشة، ويفرض التجرد، وهذا اللون من العناد الذي تستقر فيه النفوس عندما تستعلي على صغائر الحياة، دون أن تهملها أو تتنكر لها، لأن في كل صغيرة مجلى لتحقيق الغرض الكبير..

هذا الجهاد العقلي والشعور يتضمن إذن على لون من الرفض المستمر، لغاية بلوغ التمييز الصواب، عبر البحث والتحليل والتعليم والاستنارة والاختبار.. هو بالحقيقة القصد الأسمى والزهد الأعلى والجهاد الأكبر..

ومن لا يعرف أن يرفض لا يستطيع أن يميّز، في القياس، بين الخطأ والصواب، ولا أن يوزع على كليهما قسطه النسبي في ذلك، ولا بين الأفضل والبديل عنه في سلّم المفاضلة، ولا بين السيء ونقيضه، ولا بين القيم والانظمة كلاً وفرعاً ونهجاً..

وأولى معايير التجدد والعودة إلى الأصالة هو الرفض.. ولذا ترتدي ظواهر الرفض في عصرنا ومجتمعنا وحضارتنا أهمية كبرى، شرط أن تلتزم دائماً وأبداً ذلك إلاّ إذا وقع في نفسه الاقتناع الكامل، وحصلت له الرؤيا لكل ما يصبو إليه أو يتساءل عنه، او ينبغي تفسيره وايجاد ما يرتضي له من حلول في جميع المستويات.. فإن موقع العقيدة في النفس له أهمية كبيرة في تنزّل الفكرة الصحيحة، وتحريكها للإرادة، وتوجيهها للسعي، وتخطيطها لأهدافه، ولمراحل الوصول إلى هذه الأهداف.

ولذا يؤلف التفتيش عن الحقيقة باستمرار، وبدأب لا يميل ولا يرتوي، ولا يقف عند حد قبل بلوغ سدرة المنتهى، أهمية بالغة في حياة الذين يصبون إلى القيادة السياسية والاجتماعية، أو إلى الاستقطاب العلمي والثقافي، أو التوجيه في أي مجال. ولا تنفصل العقيدة السياسية والاجتماعية عن النظرة الفلسفية للحقيقة وللمعرفة، لأن الإنسان كل لا يتجزأ.. ومن الخطر وقوع مثل هذه التجزئة او حدوث اقتناع عقلي غير واضح او غير متكامل، او غير توّاق إلى استدامة واستكمال المعرفة.. لأن التجزئة تولد هذا اللون من البراغماتيكية في النشاط العملي التي تكون بعيدة عن اصول معرفة الإنسان لنفسه، ولنزعاته الأساسية في الوجود الظاهر والباطن، ولواقع مجتمعه، ولما يتوجب تحريكه إليه. ثم إنه يقع في عصرنا فريسة سائغة لهيمنة التكنولوجيا والتقنية الاستهلاكية، وتحريف الحضارة الصناعية، وتقليد كل ما تبدعه أو تدفع إليه قوى الرأسمال والربح والأهواء، وما ينجم عن التسابق الدولي والتنافس التقني والصناعي- في المعسكرين والنظامين وعلى الصعيدين- في مجتمعات أخذت تستحوذ عليها فكرة الاستهلاك لأجل الاستهلاك، والربح لأجل الربح، والتقدم لأجل التغيير والتبديل لا أكثر، لا لأجل ترقية الانسان وتنمية الحضارة وفق الغايات الحقيقة والأصالة البشرية والمجتمعية، التي يوحي بها وجدان الإنسان وشرع علاقاتنا بالمحيط، واستهداؤنا بدراسة عميقة وشاملة للتاريخ ولمجاري تطور الحياة والانسان.

وهذا النهج الذي ينطوي على البحث والتحليل والتمييز والاختيار، وثم الاختيار، مفروض علناً، متوجب في أقل درجة شعورنا بالمسؤولية، إذا شئنا إن بالعودة إلى أصالة الإنسان، وإلى مضمون الشرع الطبيعية، وإلى معناها ومغزاها في ضوء تفهم حقيقي لاهداف تطور الحياة: في الطبيعة وفي الانسان.. أما إذا كان الرفض يتجه بالفرد إلى معاكسة هذه الأصالة وإلى مناهضة هذه الشرع وإلى نقض الطبيعة، فإنه يكون تهديماً واستثارة للتشتت والتفكك والانحلال.. ففي الرفض اتجاهان- سلبي وايجابي إذا صح التعبير- كما لكل شيء.. فهو، عند الابداع والاكتمال، يفعل في اتجاه معين، وعند التهديم والتناقض يفعل في الاتجاه المضاد.

وقام الحزب، في تاريخ نضاله السياسي والفكري الطويل، على استجلاء مظاهر الرفض في جميع الشؤون والمسالك والمعتقدات، وعلى التمييز فيما بينها، لكي لا ينجرف الانسان والمجتمع في تيار يعاكس التنمية الحقيقية وسلكة الإبداع.

وفي عصرنا، وفي هذا النصف المشرف من قرننا على توجهات قد تبدو أحياناً كثيرة غريبة عن مناهل الإنسان وعن عاداته وتقليده، تتوجه عناية الحزب، ويجب أن تتوجه أكثر فأكثر، إلى معاينة ظواهر الرفض وأسبابه السطحية والعميقة واتجاهاتها…

وإننا ننظر بأهمية بالغة إلى عناصر الرفض في جيلنا ومجتمعنا، أكان ذلك على صعيد رفض حياة المدن، أم على صعيد رفض الاستسلام للتكنولوجيا ولآثارها المعنوية والمادية في حياة المواطن العادية، أم على صعيد رفض الصناعة وتبديلها لأغراض هذه الحياة، أم على صعيد رفض التلويث ورفض المعتقدات الدينية والفلسفية والمعنوية، ورفض الايديولوجيات ذاتها، وأخيراً لا آخراً الرفض الطلابي والشابي البادي كطليعة تنبه لما تقصده وتشذبه وإبرازاً لما تستعديه الحضارة الصناعية في مسارات جبلة وفكر وشعور الانسان.

ولا انسى، إن انسى، ذكر الظاهرة الكبرى التي تغلف وتستثير هذه البوادر للرفض كلها في عصرنا وجيلنا، وهي ظاهرة الفكرانية Intellectualisme وينحصر تحديدها في هذا الانفصال الذي جسّده وأنماه تطور الفكر البشري في ما يعقله ويشمله من أغراض العالم الخارجي، دون أن يرافق ذلك إنماء وترفيع لقوى الشعور والارادة الخيرة، والمسؤولية، والأخلاق، والروحانية، لدى الانسان المعاصر.. فأضحى هذا الأخير وكأنه آلة ضخمة من التفكير وحفظ المعلومات، لا تستند إلى المعايير المستمدة من طبيعة الإنسان الجوهرية، ولا تتوجه أو تستنير بأهدافها الجوهرية، أو كآلة لقضم العلوم والمعارف تضاف إلى أصناف الآلات الصناعية الأخرى التي ولدتها التكنولوجيا الحديثة..

أما ظاهرة رفض التكاثر السكاني غير المحدود- والذي هو في أساس معظم مشاكلنا الإقتصادية والإجتماعية والنفسية والسياسية- فقد بدأت تتبلور وتظهر للوجود ولعلّها تضحي عما قريب أحد عوامل الإنقاذ الحقيقي لعالم الإنسان والحضارة.. فكل ليبرالية أو حرية مطلقة في التصرف، في أي شأن من شؤون الانسان، مادية كانت أم معنوية، هي مناقضة لشرعة التطور والتقدم الحقيقيين وتتعارض مع مصلحة الإنسان والجماعة.. فكل حرية في التصرف أو كل ليبرالية، تضبطها حدود العقل، ولا توجهها شرعه ومعاييره، هي حكماً انحراف وتحريف وخطأ.. ويمكن فهم كلمة يسوع الناصري في انجيله على أنها تعني ذلك من بعض وجوه تأويلها: “سيُغفر لكم كل شيء سوى الخطيئة ضد العقل او ضد الروح”.

الرفض، من هذا المنظار والاستشراف، هو المعارضة الحقيقية… والمعارضة نوعان واتجاهان وقصدان:

– المعارضة التي تستهدف تقليص وازالة ثوب التحجر وقوالبه عن كل مسار أو تقليد، أو اعتقاد او تصوّر او تصرف، لكي يعود فيندمج في ما يهدف إليه مسار التبدل والتغيير الدائب، وبما يضمن في كل حال بقاء واستمرار ما أسميناه بالثوابت الاقتصادية والاجتماعية والخلقية والنفسية، وهي كالمقولات في إطار حدها العام، لا في تفصيلها وفي مضمون محتواها النسبي..

– والمعارضة التي ترمي إلى تصويب الاتجاهات في الممارسة والاعتقاد البشريين، وإعادة توجهه إلى المسار الذي يتوافق مع خطوط التطور الحقيقي للإنسان المغلّفة في صميم جلَد عقله، والتي يستبطنها قدره الجماعي والفردي في ما ينعكس في هذا القدر من نزعات وأهداف التطور الكوني الشامل.. لأن الشرعة الكونية العامة واحدة رغم تنوعها وتفصيلها في تنزلها في مجاري إبداع المادة والنبات والحيوان والإنسان، منذ الجزيء حتى بلوغ المجرّات والسدم..

إن استطلاع عوامل ودوافع الرفض وأسسه الجوهرية في مظاهر حياتنا الفردية والجماعية. وعلى نطاق البشرية والكون وانفعالها بتصرفنا، هو أمر متوجب على كل تقدمي اشتراكي في منعطف كل جيل، أي على كل متقصّ للحقيقة، وكل ناشد للعمل الصواب، وكل راغب باتباع الصراط المستقيم.. وما الصراط المستقيم إلا تبيان شرع الوجود الفاعلة على حقيقتها في كل مسار للإبداع، وللحفاظ وللهدم، أي في كل شيء.. وكل من يخطىء يجب أن يقول عن نفسه أنه أخطأ، وأما الصادق فما عليه حرج.

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

صحافيون أم عرّافون!

صحافيون أم عرّافون!

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

“Not Enough!”

“Not Enough!”

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

التوازن السياسي في لبنان

التوازن السياسي في لبنان

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

Le Liban est un symbole de tolérance

Le Liban est un symbole de tolérance

Our Automated Future

Our Automated Future

The True Origins of ISIS

The True Origins of ISIS

Les Misérables vs. Macron

Les Misérables vs. Macron

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018