نظرة في الحضارة وفي التاريخ / بقلم كمال جنبلاط

17 نوفمبر 2015

نتصوّر أحياناً أننا نصنع التاريخ بينما هو التاريخ الذي يصنعنا، فنندفع في تيّاره ونعلو فوق قممه وأمواجه ونتأخّر في انخفاضاته وتعرّجاته، تماماً كاللاعب المسترسل في الخضمّ الواسع، وقد لبس ما يستطيع أن يطفو به فوق سطح الماء وترك عنان قيادة هذا القارب الحيّ على عفويّته وعلى هواه.

فالسببيّة، هذه الشريعة الذهبية للكينونة المادّية ولنبضات الحياة ونموّ هياكلها وتطوّها، هذه القاعدة السببيّة، أي ما من علّة بدون معلول وما من سبب بدون مسببّ، هي موجودة وقائمة في كلّ شيء، وراء ظواهر المادّة وتفاعلاتها وانفعالاتها، وفي المرتكز الخفي اللطيف، من حيث تنبعث الأفكار من بذورها المستترة وغير المرئية وتهبّ أهواء مشاعر والعواطف وتزول، في المعرفة، الأغراض التي تقع عليها حواسنا في قياس الزمن والفسحة وفي منتدى الشكل والصورة المتغيّرة والمتبدّلة على الدوام.

وفي نهاية النهايات، وفي آخر مطاف الفكر، وتفتيشه عن السبب المادّي ذاته ونقيضه لما وراء الظواهر الكثيفة ذاتها، وتدرّجه واستعلائه المتّصل في الإستقصاء إلى النقطة الهندسية – في الفيزياء والكيمياء نفسها كما في الفلسفة- لا بدّ للبحّاثة المتجرّد أن يرى اللطيف يبرز ويغلّق الكثيف المادّي من كلّ جانب، ويتداخله كالسمط للعقد وكالحياة وفق ما يتصوّرها الرجل الجاهل العادي- بالنسبة للجسد الناشط… والإنتهاء إلى النقطة الهندسية التي هي على حدود ما يتعدّى الزمن وحيّز المكان، أو التي تتّصف في سلّم مستويات المعرفة بلون خاصّ من الزمان والمكان.

الإنتهاء إلى النقطة الهندسية لا بدّ منه في كلّ استقصاء وبحث تحليلي أو تأليفي لدى أو لحقل من أغراض المادّة والفكر والحواس. وهذه النقطة الهندسية من كلّ شيء وفي كلّ شيء قد تكون على حدّ تعبير الأقدمين نقطة الدائرة من البيكار، هذه التي تصنع جميع الدوائر- وتفرغ في “كولك” الوجود المعنوي والمادّي الصور والأشكال، كالساحر الذي يرمي في باحة اللهو الإلهي المقدّس العجيب -لعب الخليقة- وفي أوج فرحة الاستضواء بألف تشكيلة وتركيب مؤلّفة من بسائط الهيولى الأولى…

فكلّ شيء في تغيّر وتبدّل دائم ومستمر فيما عدا هذا الذي على ضفافه وشطآنه تنتهي الأشياء، وتخمد جميع الأغراض. لأنها من السلام والوجود الحقيقي ارتفعت وإلى السلام تعود، وقاعدة هذا التبديل والتغيير الذي لا يستقرّ له قرار –وفناء الأشياء والموت ذاته تبدّل وانقلاب لا أكثر- هي السببيّة.

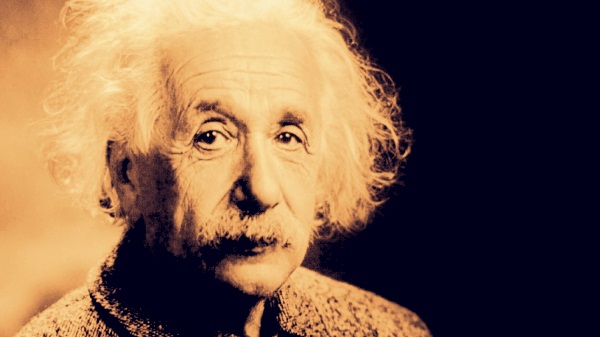

وإذا استهوتنا الأغراض والأشياء في مضامينها الأخيرة وفي مفاهيمها البسيطة نسبياً بالنسبة للتركيب الذي نعيشه فيخفي علينا كنه علاّتها الخفيّة وتضييع علينا رؤية السمط فنتيه في العقد، فكلّ ما ندركه بالحواس والفكر على السواء إنّما هو في نهاية التحليل أو التأليف وكلاهما سيّان في هذا المستوى -إنّما هو حركة… على حدّ هذا التعبير الرائع لأحد الفلاسفة اليابانيين المعاصرين، ونكاد نرى فيه استعلاءً لما ذهب إليه أينشتاين ذاته وعلماء المادّة الأقربون.

“إنّ الحركة وحدها تنتج المادّة والكائنات والظواهر، لنفترض أنّ النقطة “أ” قد غيّرت مركزها إلى “ب” وقطعت بليوناً من الكيلومترات في الثانية، فإنّ هذا التحرّك هو أمر هائل بالنسبة إلينا، ولكنّه ليس بذي شأن بالنسبة لهيولى المادّة اللطيفة اللامتناهية، فالحركة أيّة كانت هي غير موجودة إلاّ في علاقاتها بحسّنا وإدراكنا الصغير الضئيل. فمصدر الحركة لا ينفصل عن مصدر معرفتنا له. فالحركة هي إذن بحدّ ذاتها بداية ولا نهاية في معرفتنا: والحركة غير موجودة فيما يتعدّى هذه المعرفة، محاولتنا أن نجد مصدر الحركة بواسطة المعرفة هي كمن يحاول أن يرى آخر صورة لانعكاس غرض ما في مرآة تقوم في موازاتها ومعاكستها مرآة (Sakurazawa).

والأمر العجيب المدهش أن ما يقوله هذا الفيلسوف الياباني المعاصر ليس هو إلاّ نقل ما ورد في تأملاّت الإمبراطور الصيني الحكيم Foutti الذي عاش قبل ميلاد الناصري بما يقدّر بثلاثة آلاف سنة.

والتاريخ إذا تطلّعنا إليه من هذا الإستعلاء، يبدو في مستوى ظواهره أو أسبابه المعنوية اللطيفة خاضعاً لهذه السببيّة ككلّ شأن آخر في الوجود.

وإذاً من آن إلى آخر، أو في معرض حقبة من الحقبات المنطلقة، بدا على المسرح كائن بشري غير عادي وظهر كأنه يخلق التاريخ ويدفع بتيّار الحضارة إلى الأمام على الأقلّ في ظاهر الأمر، فلأنه تشخصّت فيه واستنبطته بشكل واع أو بغير وعي كامل، نزاعات عصره وتطلّبات التبديل في إحدى مراحل التغيير الكبرى وولادات الأحداث الحاسمة، فيلعب بالنسبة إليها دورين:

– دور المعبّر عنها بشكل يداخله نقص التعبير أو تمامه وكماله، وفق ما يكون عليه الرجل من استشفاق داخلي وتجرّد معنوي وتحسس مرهف. فهو يسهم في ولادة أحداث التاريخ من الداخل كالقابلة وربّما بالرغم منه –وما من جهد بشري ونشاط إلاّ ويتطلّب منّا ألماً وعذاباً لأنه يتطلّب تضحية وخروجاً عن عزلة أنانيتنا ويستدرجنا إلى المغامرة خارج هذا البيت الذي نتوهّم هناءه، خارج هذا الجسد.

– دور ما يسمّونه بالكيمياء أي بعض ألوان الأجساد والأصناف الكيماوية التي لا تدخل في انفعال تركيب كيماوي معيّن، بل تظلّ خارجة في الظاهر عنه، ولكن وجودها ضروري لكي يتمّ الإنفعال ويحصل بسرعة…

وفي هذا المقصد من التعبير عن هذا الدور الذي تلعبه بعض الكائنات البشرية، وعمّا يفرضه ذلك من الإنصات الداخلي والحساسية الباطنة كمن يستقرىء بدور الأحداث والتغييرات في صميمه وفوق سطح ذاته، لا بدّ من التذكير بالصوت الخفي الصغير the small little voice الذي كان يتحدّث عنه المهاتما غاندي، وينصت إليه ويفعل بما يرشده إليه ويرتأيه، وشيطان سقراط في المعنى التقليدي المعتاد في العهد القديم لكلمة شيطان أي الجنّ الهامس في أنه (le genie) مرمى الأقدمين وتصوّراتهم.

وهذا الجنّ الهامس والذي نصغي إليه في صمتنا الداخلي بدون همس هو أحياناً العبقريّة التي يبدو عليها هذا أو ذاك من أبناء آدم على قدر استشفافهم واستعلائهم وتجرّدهم وقدرتهم على الإصغاء والإنصات. وهو في مستوى آخر أرفع جبريل عليه السلام عليه والروح القدس وأمام العقل الرفيع في كلّ نفس بشرية، والعبقريّة مشتقّة من كلمة عبقر أي genie في اللغات الغربية والسامية على السواء.

والواقع، إنه كما أننا عندما ندخل في حالة الحلم وتتراءى لنا بعض المحسوسات في تسلسلها العجيب، لا نستطيع أن نسيطر على الحلم أو أن نبدّل من مجراه ومن تعاقب صوره ومن تتابع فصول الرواية واستنباط عللها ومسبباتها، وقد لا يدوم ذلك أكثر من برهة من قياس زمن الصحو، كذلك لا نستطيع أن نبدّل شيئاً من واقع حياتنا الدنيوية الأخرى ومجرى الأحداث حولنا في حالة اليقظة العادية.

وفي الحقيقة الواقع، والعلم الحديث ووصف كتب الأديان ذاتها يرشدنا إلى أنّ هذه الدنيا حلم لا يتميّز عن الحلم الآخر… وهذا العالم بجميع أغراضه يتحللّ في النهاية إلى مدركات محسوسات، أي إلى -أغراض حواس لا تقوم بدون حواسنا وفكرنا- الفكر هذا الحسّ السادس على تعبير بعضهم وقد ذهب الفيزيائي ديراك Dirac إلى التحدّث عن عالم فكري يتحللّ إليه كلّ هذا، فكلّ شيء – النجمة الهائلة في حجمها وبعدها وتألّقها وأصغر الكائنات الحيّة أو فتات الذرّة والجماد- كلّ ذلك يتفتت ويتجزأ وينطوي على نفسه ويتحوّل إلى عناصر حسّية بسيطة خمسة تعرفها جميعنا: الشكل والصوت وأغراض اللمس والشمّ والمذاق، ووراء هذه البسائط يقوم هذا البسيط الماديّ اللطيف الذي يتكوّن من طاقة وحركة- ولا معنى للمادّة في هذا المستوى- وقد اضمحلت المادّة المحسوسة وتبخّرت في كلّ هذا، أو كان العلم في نهاية معادلاته وختام تأملاته وفحوى نظرياته قد عاد بنا إلى الحجر الفلسفي وإلى مفهوم الأثير المتشخّص في كلّ غرض محسوس ومدروك، أو كأننا عدنا إلى نظرة الأقدمين المدهشة يوم تصوّروا هذه النقطة الهندسية الـBindu التي تضمنت بدور كلّ شيء مقبل والصور اللطيفة الباطنة المسبقة للخليقة باسرها، وقد رقدت في انتظار الإنطلاق كما تهجع صورة الدجاجة في البيضة، ثمّ انطلقت الطاقة والحركة -والطاقة هي حركة- من النقطة الهندسية الأولى في جميع الإتجاهات، كالقنبلة الهائلة الشديدة الإنفجار أو كالمجرّة فنكون من هيولى الطاقة كلّ شيء، الأجرام والمادّة والكائنات.

على أنه يلذّ لنا أن نتصوّر بعض الكائنات المتفوّقة التي استعلت وغابت في الإستقطاب الأخير، ورفعها الشغف المطهر إلى حيث تعرّت من قيود السببيّة وتساقطت عنها الإرتباطات، وزالت معالم العبوديّة، لأّن التعلّق بعالم الفكر والحواس قد اضمحلّ واحترقت جذوره وفنيت أثاره في النفس وبذوره- والتعلّق هو العبودية الحقيقية، وهو بالنسبة للإنسان كقوّة الإنجذاب بالنسبة للإنسان كقوّة الإنجذاب بالنسبة للأفلاك الدائرة حول شموسها ومحاورها وكظاهرة الثقل بالنسبة للأرض التي تحملنا وتسرع بنا في بيداء الكون الواسع في هذه المرحلة التي لا نعرف لها قراراً… يلذّ لنا أن نتوهّم هذا الإنسان المتفوّق والذي قطع بينه وبين فكره، بينه وبين جسده حبل الرغبة، حبل التعلّق- ولنسمّه، لانطباق الوصف أو للتمييز فقط الروح العظيم أو المتحررّ، وكلمة التحررّ تأتينا بداهة على شفاهنا.

لا شكّ أن مثل الكائن المتحررّ يعيش على الدوام في زاوية من روحه أو في الواقع هذه النقطة الهندسية من عقله وشعوره حيث لا زمان ولا مكان ولا تبدّل ولا انصرام ولا تغيير، يحيا في مستوى الوعي إذا شئنا أن نسمّي الأشياء كما هي، يشاهد الصور التي تتمايل على شاشة عقله والعواطف التي تختلج في قلبه، والنشاط ونزعات العمل التي يسمو إليه جسده وفكره، كمن يعرف ولا تأخذه شباك المعرفة، ولابدّ أن نتصوّر، إنّ هذا الكائن قد خرج من نطاق تحققّ السببيّة على الأقلّ بالنسبة للأعمال والأفكار والمشاعر التي يبدو في الظاهر أنه ينشط بها، وإنّ هذا الكائن قد اشرف على ميادين الحريّة المطلقة، على ملكوت السعادة الحقيقية في صميم الإنسان، والسعادة الحقيقية والحريّة واحد في هذا المرمى وفي هذا المعنى.

أماّ اثر هذا الكائن المتفوّق المتعالي والمتسامي في التاريخ وتكوينه فنتركه إلى تقدير كلّ بصير، يكفي أن نلمّح إلى أنّ نشوء هؤلاء القادة الكبار بيننا يفتح فجوات واسعة تستقطب البشريّة في أدوارها المتعاقبة، تبعث الحبّ والأمل ونسمة من رياح الهناء والفرح، كانفجارات الغيوم عن السماء الزرقاء الزلالية في مخيتنا المتذكّرة.

ويكفي أن نرددّ ما كان يقوله أحد كبار هؤلاء الأصفياء للدلالة والإشارة الخفيّة لا أكثر: “إنّ أعظم البشر وأرفعهم شأناً يمرّون هادئين صامتين وغير معروفين شهرةً وصيتاً من قبل جيلهم وأترابهم. إنً هؤلاء يعرفون حقاً قدرة الفكر، وهم على يقين أنهم حتى لو ذهبوا إلى كهف واغلقوا الباب عليهم وتأملّوا بخمسة أفكار صائبة حقيقية ثمّ خلعوا هذا الجسد وماتوا، فإنّ هذه الأفكار الخمسة -أفكارهم- ستعيش إلى الأبد. وفي الواقع إنّ مثل هذه الأفكار ستخترق الجبال وتعبر البحار وتجول حول العالم، وستدخل عميقاً في قلوب البشر وعقولهم، وستبعث بعض الرجال والنساء الذين يستطيعون أن يعبّروا تعبيراً علمياً عن هذه الافكار في تصرفات الحياة البشرية ونشاطاتها”.

وطبعاً، كلّما ترفعت النفوس في سلّم الصفاء وانعدام التعلّق وبطلان الرغبة -وهو الطهر الحقيقي- كلّما تقوّت الأفكار وتجلّت قدرتها على التأثير وعلى التحقق، لأنّ قوة الفكر لا تكون كما يتوهّم السذج في تكاثر الأفكار وتواردها وتعدّدها الزاخر وتقاطعها وتموّجها كرقّاص الساعة الذي لا يرتاح، وهو يتنقل كالمكوك من الشمال إلى اليمين ومن اليمين إلى الشمال، فقدرة العقل في هذا الإنشغال وفي هذا الإلتهاء تتبعثر وتندثر، وكم من الأمراض النفسية والجسدية تنجم عن رقصة الفكر هذه المضنية المهلكة.

ثمّ إنه يحصل شيء بسيط كلّما استقرّ هذا البحر الداخلي الزاخر وهدأت أمواجه، إنّ الفكرة التي تنمو آنذاك بشكل عفوي لا تستقطب فقط وتبلور كلّ طاقة المادّة العقلية اللطيفة، بل إنّها تجذب إليها أيضاً جميع الأفكار الشبيهة بها والمماثلة لها في العالم الأوسع -أكانت خيّرة أم شريرة وفق طبيعتها ولونها- وتتقوّى بطاقة هذه الأفكار الكونيّة جميعها، كما تشحن بعض الجزئيات بطاقة الكهرباء السلبية أو الإيجابية. وفي هذه الشريعة الغربية يكمن وجه من أسرار السحر وكرامات الأولياء وقدرة القادة العظماء على السواء.

ولنترك التاريخ الآن للذين يدّعون بناينه، ولنتقدم خطوة إلى ما يسمونه الحضارة وهي من فعل التاريخ وتكوينه.

وعلينا أن نتّفق بادىء ذي بدء على مدلول الحضارة، وغايتها الأصلية، أو بالحري علينا أن نتقفى ونتتبع، من خلال اختيارنا وتسلسل التاريخ القصد الجوهري لحركة تطوّر الأنظمة والمؤسسات المادية والمعنوية، ونزعة العقل والشعور الحقيقية فينا. وهل يظلّ الإنسان تائهاً يهيم على وجهه في طلاسم الحياة وأحجيات القدر ورموز ما يرتفع في الداخل أو ما يبتدىء في الخارج من هواجس حلم الصحور وانعكاس شوارد اللذّة والفرح والإنشراح وسحب الألم والرغبة فيه.

الحضارة، في مفهومها الظاهر، هي تطوّر، يطرأ وينمو ويثبت نسبياً إلى حين، لأوضاع الحياة المادية والمعنوية، ثم يعود فيرتقي ويتعقد ويتبدل من جديد، وفق تغييرات تقع وتتناول بشكل خاص الأداة المادية أو التقنية التي يستخدمها الإنسان في الإقتصاد، فيتعدل الإجتماع البشري وقواعده وظروفه وذهنيته لينسجم مع التبدّل التقني الحاصل، وكذلك أنظمة المجتمع الحقوقية والمعنوية تتأثر بجميع هذه التبدلات الطارئة وتعكسها إلى حدّ كبير ولكن بنسبة تكون أضعف وأخف ارتباطاً والتزاماً من المستويات أو المرتكزات المادية السفلى.

هذا هو الوجه البيّن البادي للحضارة. وليس للحيوان بشكل عام أية نزعة للحضارة في مفهومها المادي والإجتماعي وأيّ مدلول إلى تطلبها، هذا إذا ما اعتبرنا أنّ جماعات النحل والنمل وسواها من الشحرات قد بلغت مستوى من الحضارة المادية الغريزية وأنها قد تجمّدت في هذا الطور وفي هذه المرحلة التي وصلت إليها. وكذلك فالإنسان ذاته، على شاكلة الحيوان مثالاً تقريبياً لا تشبهاً كاملاً، قد امضىى على وجه البسيطة ما يقرب من مليون سنة، وفق العلم الحديث، دون أن يتطوّر في ظروف حياته إلاً قليلاً جداً، وعلى مراحل وأطوار تبعد الواحدة منها عن الأخرى عشرات الألوف ومئات الألوف من السنين أحياناً… فالناظر من عل إلى هذا الإنسان البدائي كما يبرز من خلال نهايات الطور الجيولوجي الثالث، يكاد لا يميّز، لولا ربّما النطق والتصوير، هذا الحيوان المنتصب على قدميه أو الراكض على رجليه ويديه، عن سائر الحيوانات…

فوتيرة النموّ والتطوّر البشري كانت بطيئة إلى درجة أنها لا تتوضّح خلال جيل أو عشرات من الأجيال البشرية… والإنسان في الواقع حيوان يترفع أحياناً إلى مستوى الإنسان وأحياناً ما يتعدى الإنسان. والذي يفصل بينه وبين التيار الحي السابق الذي انبثق منه وارتفع، هو قدرته النسبية أو مكنته الفطرية والمكتسبة بأن تخلّص من رباط الغريزة العمياء التي تترددّ وتتكررّ دون تحسّن أو ارتقاء محسوس وكبير وأن يحررّ الغزيرة أو بعض نزعاتها فيما نسمّيه الفطنة أو العقل أو الذكاء، أي في وظيفة للذهن قابلة للتحررّ من الذاكرة الحافظة العمياء وما تفرضه من تصرّف مشابه لذاته على الدوام… والغريزة والعقل والحدس intuition الذي قد يتطوّر إليه العقل عند الكائنات الرفيعة المتطهّرة، جميع هذه الأسماء والنشاطات المتباينة إلى حدّ ما في الظاهر، هي في الواقع واحدة في أصلها وينبوعها ومادتها يثيرها الوعي فتترفع وتشف وتستنير…

والوعي في الإنسان لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يبدأ ولا يزل -لا على شاكلة ما يتصوّر ذلك علماء النفس في الغرب بشكل عامّ فيقعون في حيرة ويوقعون سواهم في الحيرة… الوعي هو هذه المرآة التي فيها تنعكس جميع الأغراض والأفكار والعواطف والأشياء…

والحضارة، بعد هذه الطبقات الفكرية المتحجرة والثابتة من الأجيال البشرية الطويلة تبدو في معناها الحالي ومفهومها الراهن المتطوّر كأنها قشرة صغيرة لا تتعدّى الأربعة أو الخمسة آلاف سنة، عند أعرق الشعوب حضارة، على أحقاب زمنية هائلة تشمل مليوناً من السنين من حياة الكائن البشري على وجه هذه الأرض، تماماً ربّما كما هي قشرة الأديم أو كثافة البحار في أعمق مجالاته بالنسبة لهذا الخضمّ من الحمم الصلبة السائلة القاسية كالفولاذ التي تطوف عليها وتطفو، كالسفن المأخّرة في اليمّ، جبال الأرض وبحارها على حدّ هذا التعبير الأسطوري الرمزي والواقعي الجميل لأحد كبار الجيولوجيين.

ثم إن هنالك أمراً آخر: هو أنه كما تتميز الحقبة الألفية أو بالحري المئوية التي نحن فيها بانعدام الإستقرار وبالتطلّب الملحّ للجديد المستمرّ، وكأننا أضحينا نعيش في المستقبل ولم نعد نحيا في الماضي ولا في الحاضر، أو كأننا لا نتحسس بالوجود إلاّ من خلال هذا التبديل والتغيير، أو كأن وجوديتنا ونظرتنا للحياة وللوجود أضحت وجودية التبديل والتغيير أو الإنعدام في المتبدّل المتغيّر والتوحّد فيه هرباً من الوجود ذاته، فيما يتعدّى ويعاكس نظرة الأديان ومذهب توما الإكويتي والغزالي والفارابي وأرسطو، في طريق العودة إلى “بارمنيد” Parmenide وهي سعي للنهاية يشبه ويماثل بداية التفلسف والتمنطق، ولكن خلافاً لسقراط ولفيلسوف آسيا الصغرى من قبله فنحن لا نرى بعيوننا المبصرة العمياء سوى “تيار السيلان والتبدّل والتحليل والجريان” على حدّ قول السهروردي، وبصائرنا القلقة الملتاعة المشفوفة لا تدرك هذا الذي لا يتبدّل ولا يتغيّر وراء انسياب الماء في مجراه وتقلّب السحب وتجدّد الوجوه وتحوّل البراقع، هذا هو مرض الجيل وحسرة الجيل الذي يتنفس في استطلاعه.

على أنّ هذه الوجودية التي نفتّش عنها ونتتبعها في انعدام الإستقرار، أو هذا الشوق لكلّ طالع جديد ولكلّ ما يلبسنا لوناً وصفة غير التي نحن فيها، لم تتعرف إليها ذهنية الشعوب إلاّ منذ قرن ونصف على الأكثر، وبشكل جماعي منذ بداية القرن العشرين. وفيما قبل، وعلى حدّ تحليل أحد فلاسفة التاريخ الإقتصادي كانت الذهنية الجماعية المسيطرة هي ذهنية الإستقرار، ذهنية الإستيطان الثابت الهنيء، في ميادين معهودة للفكر سابقاً وفي مجاري للعواطف وللتصرفات ولعقل الأمور لا تخرج، بالنسبة للجماعة لا بالنسبة لنخبة نجدها في كلّ عصر ومكان، عمّا ألفته خطى التفكير ومسالك الشعور في أقنية العمل من عادات. فعاش البشر عشرات الألوف، بل مئات الألوف من السنين على هذا النمط من القناعة وعدم التطلب والركون إلى الواقع الراهن وعدم الشعور بضرورة التجديد، بل التخوّف منه ربما إلى حدّ كبير.

وهذه الذهنية، الخاصة بالحضارات والأجيال التي نلمّح عنها، يمكن تحديدها بالركون إلى التقليد واعتماد المألوف عند أهله والتمسّك بالموروث المتجلّي من خلال العادات والتاريخ. ولذا كان كلّ جديد يعاقب عليه أحياناً صاحبه إذا خرج عمّا ارتضته الجماعة واعتقده الرأي العام واطمأن إليه في هذه الرغبة بإبقاء الجمود الفكري والتحجر الإجتماعي على حاله. ولذا كانت الأفكار والمذاهب المتحررة تلجأ إلى فرق باطنية سرية تعرّفت إليها مصر القديمة والهند والصين قبل أن تعرّفت إليها اليونان وإيران، ثمّ اليهودية والنصرانية ذاتها والإسلام، وهذه الجماعة الروحية الغريبة التي ألفت بين تراث عدّة حضارات، والتي يلقبونها بالغنوسيطيكية أو العرفانية، وما من كتاب دين تقريباً وما من معتقدات أو طقوس إلاّ وتنتسب ببعض أفكارها لهذه الحلقات والفرق السريّة.

ولذا كان البوح ببعض الأسرار الروحية العميقة مغامرة يكون نصيب المتجرّىء عليها الموت بشرب السمّ كسقراط أو الصلب كيسوع الناصري والقتل والإحراق لسواهم العديدين. وحتّى العلم الحديث في بادىء عهده قاد بعض العلماء إلى المقصلة أو إلى الحريق كذاك الذي قال بدوران الأرض، عندما بدت هذه الإدعاءات أنها تسهم بزعزعة هذا الإستقرار الفكري والإطمئنان إلى التقليد الذي أوضحنا قوّة تأثيره في عقليّة بعض الحقبات.

وقد بلغت ذهنية التقليد والإستقرار من القوة والأصالة والتأكد في النفوس أنّ معالم الإختراعات الحديثة الأولى التي برزت إلى الوجود في أواخر القرن الثامن عشر وفي بدايات القرن التاسع عشر وما بعد، كطاقة البخار مثلاً، كان يعرفها القدمون ويستخدم بعضهم عدداً من الآلات البسيطة المؤسسة عليها، ولكن الذهنية المسيطرة كانت تمنع هذه الإختراعات من الإنتشار والتعميم والفعل في تصنيع الإقتصاد وتطويره.

ولما تبدلت ذهنية الحفاظ على القديم ومنع كلّ تجدد، تمكّن العلم آنذاك أن ينمو ويسطر وأن تخلق الآلة مجتمعاً على أسسها وشاكلتها.

وكان هذا الحفاظ على التقليد والإبتعاد عن التجديد يسهل أمر انصراف الإنسان عما يجذبه إلى الخارج من ألوان هذا الفانوس السحري وصوره، فيعتكف في ذاته يتأمل مصائر الأشياء ويحاول التفتيش عن مصادرها الأولى. فكان هذا الإستقطاب الداخلي إلى المحاور الأساسية للوجود. وتمكّن الإنسان المتفوّق من أرواء مشاعر النفس الكامنة وتوقها على أكمل وجه بواسطة الفن والأدب والفلسفة والموسيقى والحكمة والولاية. فتكللت قمم هذه الأروقة من التاريخ بروائع من الرجال يقصر عنهم وعن مسالكهم وتحقيقاتهم أبناء زمننا وجيلنا.

وهذا منقلب مشرق ومنعكس منطلق لهذا الركود في الإستقرار ولهذه الرقدة الظاهرة ولهذا التمسك بالتقليد المستمر وبانعدام التغيير الذي ننعت بها اليوم ما نمسيه بـ “المجتمعات المتأخرة”، ونضحي ندرك كبار الحكماء الفلاسفة على غرار سقراط وأفلاطون ولاوتسي وكونفوشيوس وساهم أن يؤثروا، فيما ذهبوا إليه من إرشاد وتخطيط للمدينة الفاضلة، هذا الإستقرار الذي عنيناه والذي هو شرط انصراف المواطن -الإنسان- إلى مشاغل الحياة الجوهرية واكتشاف أسرارها. وإنّ عن الحقيقة والتأمل الخلاّق واستنباط قيم الحقّ والشجاعة المعنوية والفضيلة الإنسانية والجمال واكتناهها، من ضمن مسلك ينسجم فيه ويتناغم حدس العقل المترفّع، وشعور القلب الذي ذاب في الحبّ الوجودي العميق واستنار وأنار في استشفاف مصادر الخير الدافق من ذاته. هذا التناغم الحيّ وهذا التوحّد الفاعل المضيء بين العقل والقلب والذي نسميه الحكمة فيما معنى حضارات الأقدمين.

وللحضارة من هذا المنظار، وفي مستوى ارتكازها المادي أوضاع إقتصادية ثلاثة:

– الحضارة الزراعية التي سيطرت على العهود القديمة من التاريخ ومكنت اختبار مصر الفراعنة أن يبرز وأن يمتد في استقراره ما ينوف عن ألف وخمسماية سنة، واختبارات الهند والصين التي امتدت ربما على أحقاب أطول.

– الحضارة التجارية على مثال أثينا وقرطاجة وجبيل وصيدون وبعض الدويلات المدن على شواطىء البحر المتوسط وكالبندقية وهولندا والبرتغال فيما بعد وحضارات الجيل الثامن عشر والتاسع عشر.

– والحضارة الصناعية الراهنة التي بدأت تتوجه أوج تألقها وازدهارها.

وطبعاً، توجد ألوان متداخلة ومشتركة من الأوضاع الإقتصادية المختلفة والمتباينة في الحضارة الواحدة. وتبرز الحضارة العربية التي قلّ أن شهد العالم أروع منها في سرعة نموها وتألقها وإنتاجها الرائع في مختلف حقول الأدب والفن والعلم والفلسفة والحكمة الروحية، وفي الحرية المطلقة في الجدل، وفي التفتيش عن الحقيقة واكتناهها على مدى جيل ونصف متصل وكامل، تبرز الحضارة العربية من مزيج متناسق وعجيب من الأوضاع الزراعية والتجارية في آن واحد، وازدهار لبعض الصناعات اليدوية الشهرية على تداخل مسمر بالإقتصاد البدائي الذي كان ولا يزال يسيطر على أقسام ضخمة من الجزيرة وليبيا اليوم وشمالي أفريقيا وبوادي السند وتركستان. وهذا التمازج الغريب بنسب معينة لعناصر مختلفة من ألوان الإقتصاد ومفاهيمه البشرية وانعكاساته الاجتماعية المعنوية والثقافية يفسر لنا هذا الإزدهار الساطع الذي حمل التاريخ بسرعة إلى إحدى قممه المزهرة، ثم ما لبث أن أطاح به – يوم اختلّ هذا الميزان بين عناصر الاقتصاد- وقاده هذا الإختلال إلى عتمة عصر العجمة المتبدية والإنحطاط. هذا في عكس الحضارة الرومانية التي ظلت في مستوى الإقتصاد الزراعي المحض قريباً.

على أن كل هذه المواجهات للموضوع لا تفيد إلاّ من بعض زواياه ولا تكشف عن الجوهر.

فما الذي يقصده الإنسان أو يرمي إليه من خلال اندراجه طوعاً أو قسراً في سلم هذه الإختبارات الجماعية الواسعة التي ولجت فيها البشرية مراراً على كرّ الأجيال المتعاقبة، وكانت كلّما اندثرت هذه الإختبارات وطويت، عاد الإنسان ليحاولها من جديد على أسس الأطلال الماضية والدراسة والرسوم الباقية. ثم ترادف هذا السعي على ذاته في وتيرة يجد بها الإسراع ويقفز بها التصاعد والتراكم المتطور كلما اقتربنا من الجيل الذي نعيشه. وأضحينا في نهاية المطاف واقتراب فصل النهاية على حدّ تقدير المتبصرين، كأننا لم نعد نحيا إلا في السرعة وفي الحركة، أو كأنها أضحت منا العصب والروح وسمط عقد الحياة؟

لا نجد لهذا التساؤل جواباً في الخارج مهما حاولنا ذلك. فالمرء يكاد يضيع في تنوع الأغراض، ولا يستطيع الكنه ولا يفهم القصة إلاّ إذا عاد إلى العداد على خطاه إلى وحدة المحاور التي منها أي من داخله يتطلع إلى العام وشؤونه، واستعلى من جديد ورفع نفسه إلى “مصطبة” هذا الإستقرار الداخلي الذي عكسته عهود ألفية طويلة من التاريخ واعتكف قليلاً في زاوية مطمئنة من ذاته وتوضحت له من خلال انفراج المتبدل وتسلسله وابتعاده، ومن خلال انقشاع الغيوم الهائمة على كوة من الزرقة لا تتبدل، وتكشفت له أوضاع ومرتكزات في النفس ثابتة أزلية قائمة بذاتها، كما استطلعها يوماً رفيق “برمانيد” ومناهضه فيلسوف آسيا الصغرى الشهير تاليس دي ميليه Thales de Milet.

إذن ماذا يريد الإنسان في نهاية النهاية، أو هل هو يعرف ماذا يريد وهل حققت له الحضارة هذا الذي في سعيه الأعمى يريده؟

مطلب الحياة العميق، مطلب جميع الكائنات الحيّة هو الحرية والسعادة والوجود أي الحياة الحقيقية، ما من شك أو اعتراض أو التباس في ذلك.

الحرية والسعادة والوجود أي انعدام الزوال، انعدام الموت تشكل المحرّك الصميم والدافع الأصيل لجميع نشاطات الإنسان على تنوعها من إدراك حسي وعمل وشعور وتفكير ومعرفة. المعرفة تأتي في رأس هذه النشاطات لأنها لا تلازمها جميعها ولا تتم النشاطات الأخرى بدونها. ولولا هذه الدوافع الخفية الجوهرية القائمة في صميم نفوسنا، لما تحرك المرء وخرج من داره في طلب الطعام.

ومن هذا المرقب وهذه العودة والإستعلام، تبرز ضرورة التمييز بين لونين واتجاهين من الحضارة: الحضارة المعنوية والحضارة المادية ولنسمها المدنية أي على تحديد الألمان: Civilization and Culture.

المدنيّة هي شأن يتعلق ويعنى بتنمية المؤسسات المادية للمجتمع وتطورها، والحضارة في المفهوم الآخر تشمل كل ما له علاقة بالتطور المعنوي والخلقي والنفسي للإنسان.

المدنيّة لا يقصد منها إلاّ رقيّ الإنسان المادي والحضارة وتوفير التقدم الفكري والروحي والمعنوي للإنسان، علاوة عن حاجاته المادية.

ولا بدّ في ختام هذا الحديث الصغير من أن نجلس قليلاً وسط صخب الحياة ونزعاتها فينا ووراء جبلة هذا الضجيج القائم في الخارج الذي يدعونا ويجذبنا إلى الرقص في حلبة العيش وفي مضمار التاريخ المتصوّر أبداً وراءنا وأمامنا، لا مناص أن نجلس قليلاً على أقدام هذه الحكمة الإنسانية القديمة المتجددة والتي ليس لها لون ولا زمان ولا مكان، بل هي في كلّ أرض وفي كلّ عصر لأنها في صميم الإنسان.

“فيلاحظ أحد الحاضرين أنّ المدنيّة تخلق للإنسان حاجات جديدة على الدوام، ثمّ أن تردّ على هذه الحاجات بصنع الأغراض التي تتفق مع هذه الحاجات، وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية له، فإذا بالإنسان في حلقة مفرغة: حاجات فيها سعادته فيطلبها. فلا يكاد عليها حتّى يطلب سواها.

فيردّ علينا صوت الأجيال المتّصل القوي المتواضع:

“هذه ليست حضارة على الإطلاق”.

“الحضارة الحقيقية هي التي تجعل الإنسان يشعر بحرية أكثر فأكثر، تجعله حراً أكثر فأكثر… (في المعنى الحقيقي للحرية)”.

“الحضارة الخارجية ليست بحضارة. لا ينفع الإنسان أن يكون متمدناً، متحضراً في خارجه، بل عليه أن يكون متحضراً متمدناً في داخله”.

“الحضارة الحقيقية هي في الشخص، في المتحسس، في الناظر المدرك العارف للأشياء وليست قائمة في الأشياء. وبدون ذلك لا يكون تقدم ولا تكون حضارة”.

“ولا تكون حضارة إلاّ إذا كان لها مرتكز في نفس الإنسان، في ذات الإنسان، أي إذا عرف الإنسان محور ذاته”.

“والعمل السياسي الصحيح هو الذي يرشد الناس إلى حقيقة حاجاتهم الرفيعة. المدنيّة أو الحضارة ليست غاية، بل وسيلة لسواها من الغايات”.

هذا المفهوم للحضارة يجعل للتاريخ معنى وللسعي البشري إشارة ودلالة ولحياة الكون غاية- وليست حياتنا إلاّ جزءاً صغيراً من اختبار الكون وحياته-. وتتوجه إذ ذاك سفينة الركب الحيّ بالإنسان على الأقل إلى المشارف المطلّة المتقدّمة التي نتبيّن منها ومن خلال ظلمة جهلنا وتعامينا في الرغبة وفي الإنجذاب، خيوط الحريّة والوجود الحقيقي والسعادة.

————————————-

(*) كمال جنبلاط، “حقيقة الوجود والوعي”، الدار التقدمية، 2012

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

صحافيون أم عرّافون!

صحافيون أم عرّافون!

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

“Not Enough!”

“Not Enough!”

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

التوازن السياسي في لبنان

التوازن السياسي في لبنان

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

Le Liban est un symbole de tolérance

Le Liban est un symbole de tolérance

Our Automated Future

Our Automated Future

The True Origins of ISIS

The True Origins of ISIS

Les Misérables vs. Macron

Les Misérables vs. Macron

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018