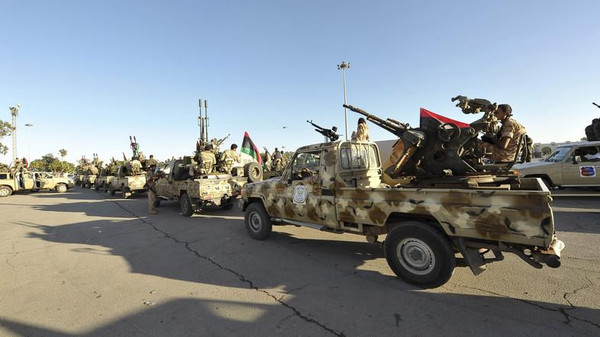

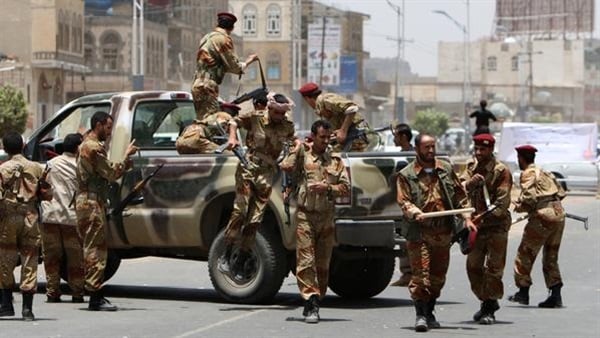

الدول المتداعية: إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن

23 يونيو 2015

انهارت الدولتان، الضعيفتان أصلاً، في ليبيا واليمن عندما أصبحت الصراعات الهادفة إلى السيطرة على قطاع الأمن في كل منهما محور السياسة الانتقالية في أعقاب الانتفاضات الشعبية في العام 2011. وبدل إصلاحه وتطويره لتعزيز الشرعية الهشّة للحكومات المؤقتة، انهار قطاع الأمن في كلٍّ من ليبيا واليمن بحلول العام 2014. ودخلت البلدان الآن في حلقة مفرغة، حيث تتطلّب إعادة بناء دول مركزية فعّالة وهويّات وطنية متماسكة إيجاد إجماع جديد حول أهداف قطاع الأمن وكيفية حوكمته، غير أن التوصّل إلى مثل هذا الاتفاق يعتمد على حلّ الانقسامات السياسية والتصدّعات الاجتماعية العميقة التي أدّت إلى الحرب الأهلية في كلا البلدين.

الفشل في مواجهة تحدّي الإصلاح

أصبحت السيطرة على قطاع الأمن مورداً أساسياً في الميدان السياسي الليبي المُتَميِّز بشدّة التنافس وبضعفه المؤسَّسي. أما في اليمن، فقد كانت هذه السيطرة مهمّة بالنسبة لمَن يسعون إلى إعادة إنتاج النخبة السياسية القديمة.

أدّى الصراع من أجل السيطرة إلى تفتيت قطاع الأمن في كلا البلدين، وأعاقه عن تنفيذ مهامه الأساسية، وعرقل الأجندات الإصلاحية.

تدهورت مؤسّسات الدولة الليبية واليمنية، وتعطّلت السلطتان التنفيذية والتشريعية، وأصيبت نظم القضاء الجنائي بالشلل.

في خضمّ تداعي مؤسّسات الدولة، همّشت الميليشياتُ الثورية القوية ومنافسون مسلحون آخرون القطاعات الأمنية الرسمية أو حلّت محلها.

إن إعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية أمر ضروري في البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقالية، مثل ليبيا واليمن. غير أن من شأن إصلاح وتطوير وزارات الداخلية والشرطة ونظم القضاء الجنائي أن يعالج احتياجات المواطنين ويساعد على إنعاش النشاط الاقتصادي وتعزيز شرعية الحكومات، مايسهّل إصلاح السياسات في مجالات أخرى.

كانت الأطراف الخارجية مؤثّرة في إعادة هيكلة قطاع الأمن، ولكنها كانت تسعى إلى تحقيق أهداف متضاربة ولم تستثمر بالقدر الكافي سياسياً أو مادياً لتحويل الديناميات المحلية أو تغيير النتائج.

الدروس المستفادة من إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن

الشمولية والشفافية أمران ضروريان. موروثات التحزّب السياسي والاختراق المجتمعي في قطاع الأمن تجعل من المحتّم ضمّ جميع الأحزاب وممثّلي المجتمع المحلي ممَّن لديهم الاستعداد للانخراط السلمي في المناقشات حول سياسات وأولويات الإصلاح. ومن الضروري أيضاً بناء الثقة من خلال الالتزام بالشفافية التامة للمعلومات المتعلقة بحوكمة قطاع الأمن وبكيفية اتّخاذ القرارات والتعيينات في الوظائف العليا وتخصيص الميزانيات.

يجب تنسيق عمليات إعادة دمج القطاعات الأمنية. يعتبر وضع المعايير المهنية المشتركة ومعايير الأداء، ومعايير التعيين والترقية، والواجبات والاستحقاقات القانونية، وجداول الأجور وشروط الخدمة، شرطاً لاغنى عنه لتحويل ودمج الهياكل الأمنية الرسمية والبديلة.

يجب أن يكون توفير الأمن المركزي والمحلّي متوازناً. في الدول والمجتمعات المنقسمة للغاية، قد تأتي المقاربات التي تعزّز مركزية حوكمة قطاع الأمن بنتائج عكسية، فيجب أن تستكمل من خلال تطوير دور وقدرات الحكم المحلّي.

تحدّي إصلاح قطاع الأمن

عندما اندلعت الانتفاضتان الشعبيتان في ليبيا واليمن في مطلع العام 2011، اتّضح أن الدول “الأمنوقراطية” التي شيدها الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس اليمني علي عبد الله صالح على مدى عدة عقود عاجزة على الدفاع عن نفسها. فقد جعل انهيارُ جهاز الدولة القمعي الرسمي من إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الأمن مهمّة مركزية للمرحلة الانتقالية في كلا البلدين بعد إطاحة القذافي وصالح. غير أن الدولتين فشلتا في تحقيق ذلك، ما أقحم ليبيا في أتون حرب أهلية، وأدّى إلى استيلاء المتمرّدين على السلطة في اليمن أعقبه تدخّل عسكري خارجي ينذر بحرب أهلية أخرى، بين أيار/مايو 2014 وآذار/مارس 2015.

كان من الضروري في أعقاب الانتفاضات الشعبية في العام 2011 إجراء تحوّل في قطاع الأمن، والذي يضمّ الشرطة والقوات شبه العسكرية وأجهزة وقوى الأمن الداخلي المتنوعة التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء أو الرئاسة. فقد كانت تلك الأجهزة تشكّل الدعامة الأساسية للحكم السلطوي في عهد القذافي وصالح. وكان استبدال وظيفة القطاع المتمثّلة بحماية النظام بثقافة جديدة تستند إلى مبدأ الخدمة العامة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون شرطاً مسبقاً لعملية انتقال ديمقراطي كاملة. كما كان تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا عنف النظام خلال الانتفاضات وخلال العقود السابقة من القمع الذي مارسته الدولة يحظى بالقدر نفسه من الأهمية. علاوة على ذلك، كانت معالجة جميع هذه الاحتياجات في الدول الضعيفة والمجتمعات المنقسمة تتطلّب إيجاد توازن جديد بين أنماط الحكم المركزية واللامركزية بشأن توفير الأمن وإنفاذ القانون والنظام.

وفّرت الانتفاضتان الشعبيتان في ليبيا واليمن فرصتين سانحتين لا لبس فيهما لتحقيق هذه الإصلاحات. جاءت الفرصة الأولى عقب الزخم الأوّلي للانتفاضات ومباشرةً بعد رحيل القذافي وصالح. وحانت الفرصة الثانية مع انتخاب البرلمان الانتقالي في ليبيا في تموز/يوليو 2012 وإطلاق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في آذار/مارس 2013، ماوفّر للحكومات المؤقتة بعض الشرعية السياسية وصفة الشمول والتضمين الاجتماعيَّين.

في ليبيا كان المجتمع الذي عانى من أذى شديد جرّاء عقود من القمع، وسنوات طويلة من العقوبات الدولية، والحرب الأهلية في العام 2011، يتطلّع إلى قطيعة نهائية مع اعتباطية الممارسات الأمنية في عهد القذافي. وقد قوبل ذلك باستعداد منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركائه الإقليميين، الذين لعب تدخّلهم العسكري دوراً حاسما في إنهاء حكم القذافي، لتقديم المساعدة المادية في عملية إعادة بناء كاملة للجيش وقطاع الأمن المنهارَيْن.

وبالمثل، قام المجتمع المدني اليمني بالتعبئة بنشاط حول مطلب إصلاح قطاع الأمن، وهو المطلب الذي دعمه أيضاً الخصوم السياسيون الرئيسيون لصالح، وإن كان ذلك لأسباب تتعلّق بالمصلحة الذاتية. وقد انعكست نقطة الالتقاء هذه في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي أقرّت رسمياً إعادة هيكلة القوات المسلحة باعتبارها ركيزة أساسية في اتفاق السلام الذي وافق بموجبه صالح على تسليم السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقدّمت بعد ذلك مساعدة لميزانية الحكومة المؤقتة.

في كلا البلدين، كانت القوات المسلحة تفتقر إلى الاستقلال السياسي أو المؤسّسي لمقاومة أو عرقلة إصلاح قطاع الأمن، على الرغم من أن عجزها عن توفير قوة موازية شجّع على ظهور العناصر المسلحة غير الخاضعة للدولة التي تحدّت سلطة الدولة ونافست قطاع الأمن الرسمي.

وعلى مايبدو فإن نقطة الالتقاء الفعّالة بين العوامل الداخلية والخارجية سمحت بوضع إعادة هيكلة قطاع الأمن على أجندات الحكومة في ليبيا واليمن بصورة رسمية. غير أن عمليات إعادة الهيكلة تعثّرت في خضمّ صراعات أوسع نطاقاً على إعادة تشكيل الدول المركزية وإعادة النظر بالعلاقات بين الدولة والمجتمع. من الناحية النظرية، كان الهدف هو إنشاء أجهزة إنفاذ قانون مدنية تعطي قيمة للكفاءة المهنية وليس للتعيين والترقية على أساس المحسوبية؛ وللحياد وليس للولاءات الشخصية أو الفئوية أو الطائفية؛ وللخدمة العامة وليس للقمع. أما عملياً، فقد كانت النتيجة إبراز الانقسامات داخل القطاعات الأمنية الممزّقة إلى حدّ الانهيار.

تحوّل قطاع الأمن في ليبيا واليمن إلى ساحة رئيسة للصراعات السياسية بعد العام 2011، حيث انزلق البلدان إلى شفا حرب أهلية بحلول منتصف العام 2014. وقد أدّى هذا الانحدار إلى صراع مسلح مفتوح منذ ذلك الحين إلى تفويت الفرصة التي أتاحها الربيع العربي لانتقال ديمقراطي حقيقي في المستقبل المنظور، وبات يهدّد قابلية الدولتين على البقاء وحتى الوجود.

أولويات لم تتم متابعتها

اختلفت ظروف ومسار إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن بعد العام 2011 إلى حدّ كبير، غير أنها كانت تشترك في العديد من الخصائص الرئيسة التي تميّزها بصورة ملحوظة عن التجارب الموازية في كل من مصر وتونس، وهما البلدان الآخران اللذين شهدا عمليات انتقال سياسي في أعقاب الربيع العربي.*

من الناحية الإيجابية، تميّزت ليبيا واليمن بالالتزام الرسمي من جانب السلطات الانتقالية بعد الانتفاضة بإصلاح قطاع الأمن منذ البداية، وهو الأمر الذي كانت تفتقر إليه نظيرتاها في مصر وتونس. كما دعمت الأطراف الخارجية القوية هذا الجهد، وهي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي والدول العربية بما فيها الأردن وقطر، ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. وفي الوقت نفسه، سعت البعثات الرسمية التابعة للأمم المتحدة في كلا البلدين إلى تحديد الأولويات، وتنسيق المعونة والمشورة، وتشجيع ورصد التقدم الذي تم إحرازه.

من الناحية السلبية، خسر قطاعا الأمن المُتَشظّيان في ليبيا واليمن ماتبقّى من تماسكهما المؤسّسي في أعقاب رحيل الزعيمَين السابقَين اللذين ربطا القطاعين بإرادتهما، على عكس ما حصل لدى قطاعَي الأمن في مصر وتونس اللذين اكتسبا المزيد من الاستقلالية حيال حكوماتهما المؤقتة بعد الانتفاضة. كان قطاعا الأمن في ليبيا و اليمن قد تعرّضا إلى عملية تجزئة إلى شبكات موازية على أساس المحسوبية والولاء الشخصي للقادة، والتي كانت توصل في نهاية المطاف إلى القذافي وصالح والدائرة الخاصة حولهما من المقرّبين والأقارب. وقد تفاقمت هذه العملية بدل أن تتلاشى في أعقاب الانتفاضات.

جرت إعادة ترتيب الولاء وفق خطوط متعدّدة توصل إلى خصوم سياسيين عدة متعارضين بشدة، بدلاً من صانع قرار أوحد، ما أسفر عن المزيد من الانهيار في هياكل القيادة الداخلية. ولعل هذا هو ماجعل من الصعب على الموالين للقذافي وصالح القيام بأي مسعى جماعي على مستوى القطاع لعرقلة الإصلاحات في ليبيا واليمن، كما فعل الموالون للنظام القديم في مصر، خاصة، وفي تونس. غير أن الموالين ظلوا يتمركزون في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، التي كانت تشكّل الكتلة الحرجة للنظامين السابقين وكانت دائماً معاقل قوة النظام.

نتيجة لذلك، جسّدت إعادة بناء القوات المسلحة الوطنية أولوية رئيسة في ليبيا واليمن من أجل تفكيك المحميات الموالية، كما كانت المحاولة الموازية لنزع سلاح وتسريح وإعادة دمج الجماعات المتمرّدة والميليشيات الثورية التي نشأت أثناء الانتفاضات، أو في وقت سابق في حالة اليمن. غير أن إصلاح قطاع الأمن، الذي يتمثّل في تحسين القدرات المهنية والكفاءة لقوات الشرطة والفروع الأخرى التي تخضع إلى سلطة وزارات الداخلية، وكذلك ضمان تطبيق العدالة الانتقالية، لم يكن أقل إلحاحاً. ولأن قوات الشرطة كانت تحتلّ مرتبة متدنّية في قطاعي الأمن في كلا البلدين قبل العام 2011 ولم تكن هدفاً للكراهية الشديدة، فقد كانت هناك فرصة للارتقاء بقدراتها وردّ الاعتبار لسمعتها.

كان إصلاح قطاع الأمن يعني إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظّم للشرطة في اليمن أو إنشائه في ليبيا، وتشكيل فرق إعادة هيكلة رسمية داخل وزارات الداخلية (كما فعل اليمن)، وإطلاق برامج واسعة لتطوير المهارات المهنية، ومراجعة جدول الرواتب وظروف الخدمة، واستحداث عمليات مراجعة وآليات شكوى واضحة لموظفي قطاع الأمن. وفي الوقت نفسه، كان ينبغي متابعة هذه التحسينات باعتبارها جزءاً من حزمة تركّز على إنهاء ثقافة إفلات قطاع الأمن من المحاسبة والعقاب ومنع إعادة إنتاجها بين الجماعات المسلحة والهيئات غير الرسمية التي أصبحت توفّر الأمن وبعض الخدمات القضائية المحدودة بعد العام 2011. وأخيرا وليس آخراً، كانت المناقشات الشاملة بشأن إلغاء الطابع المركزي لبعض جوانب حوكمة الأمن وإنفاذ القانون ذات أهمية بالغة بهدف احتواء القوى النابذة القوية التي أطلق لها العنان انهيار الدولتين الليبية واليمنية. وقد كان بوسع استحداث هيئات عامة تضم ممثّلين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية، وفرق التغيير في قطاع الأمن، والقضاء والنيابة العامة، وممثلي الأحزاب البرلمانية والمجتمع المدني، أن يضمنوا الشفافية، وهي أمر ضروري في جميع تلك العمليات.

حقيقة إدراج العديد من هذه التدابير أو المقترحات في “مؤتمر الحوار الوطني” في اليمن، تُظهِر أنه كان بالإمكان تبنيها والسعي من أجلها فعلياً. غير أنه لم تجرِ حتى محاولة تنفيذ سوى القليل منها، ولم يتم استكمال أي منها تقريباً، فعلياً، سواء في اليمن أو في ليبيا. علاوة على ذلك تبيّن أن الدعم الخارجي لإصلاح قطاع الأمن الليبي واليمني ضعيف وغير متناسق، كما أن البلدان التي قدمت الدعم سعت مراراً وتكراراً لتحقيق أهداف متعارضة.

إيصال قطاعات الأمن إلى حدّ الانهيار

إن اصطفاف العناصر الأساسية العاملة من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، كان مؤاتياً في البداية للقيام بعملية إصلاح ناجحة لقطاع الأمن في ليبيا واليمن. غير أن التنافس السياسي في إطار دول ضعيفة التكوين ومجتمعات منقسمة وعمليات ديمقراطية وليدة أو سيئة التنظيم أثبت ضرره بصورة خاصة. وعندما تراجعت الفرصة لإصلاح قطاع الأمن، تحوّلت العملية السياسية المُتَمَحْوِرَة حولها إلى صراع مرير للسيطرة على قطاعي الأمن في ليبيا واليمن وهو الصراع الذي أدّى إلى تفكيكهما في نهاية المطاف.

التدابير المرتجلة والقواعد القديمة: كان إصلاح قطاع الأمن معوَّقاً بسبب عدم وجود قواعد متّفق عليها لتنظيم النظام السياسي الانتقالي وغياب الأطر القانونية والرقابية الفعّالة. ففي ليبيا، التي شهدت تغييراً جذرياً للنظام، لم تكن لدى “المؤتمر الوطني العام” الذي انتخب في تموز/يوليو 2012 سوى فكرة بسيطة عن العمليات التشريعية وفكرة أقل عن كيفية وضع أساس قانوني متين لقطاع الأمن. وبالتالي أصبحت التدابير الظرفية أو المرتجلة هي القاعدة. استفاد قطاع الأمن في اليمن بالمقابل من هيكل قانوني أكثر تطوراً، وجهد لإعادة الهيكلة مصمّم بصورة احترافية، ونشاط كبير من جانب المجتمع المدني. غير أن بقاء وإعادة إنتاج جزء كبير من النظام السياسي القديم كان يعني أن القواعد القديمة ظلت تحكم مقاربة الإصلاح، مازاد من تدهور قطاع الأمن اليمني.

إبراز الانقسامات: تأثّر الإصلاح أيضاً بانقسام ثلاثي داخل قطاع الأمن في ليبيا واليمن، وفق أسس جيلية وإقليمية (جهوية) وإيديولوجية بوجه عام، وفي إطار أوسع من المشاطرة بين معسكر النظام القديم والمعسكر الثوري. وقد أدّى ذلك إلى إبراز الانقسامات داخل القطاعات الأمنية المفكّكة والمنظّمة حول شبكات غير رسمية تقوم على المحسوبية والولاء السياسي، وهي الأمور التي عكست بالفعل الانقسامات الاجتماعية العميقة. ونتيجة لذلك، انتقلت بؤرة الصراعات السياسية على قطاع الأمن من داخل الحكومات المؤقتة إلى المجتمع ككل، ما أدّى إلى إضعاف القطاع الرسمي وتعزيز دور مقدّمي الخدمات الأمنية البديلة أو الموازية.

الأمن الهجين مقابل الأمن البديل: أتاحت موروثات الدولة الضعيفة والصراعات الحادّة على إعادة تشكيل النظم السياسية الانتقالية للجهات الفاعلة المسلحة غير الخاضعة للدولة بأن تتمتّع باستقلالية كبيرة في ليبيا واليمن. وردّت السلطات الانتقالية الليبية بإضفاء الشرعية على الميليشيات الثورية باعتبارها هياكل أمنية هجينة ترعاها الدولة، في حين أعادت نظيرتها في اليمن إنتاج النمط القديم المتمثّل بالتنازل عن قدر كبير من السيطرة والمراقبة الاجتماعية لصالح مقدّمي الخدمات الأمنية البديلة. وفي كلا البلدين، أصبحت الهياكل الأمنية الهجينة أو البديلة موازية لقطاع الأمن الرسمي أو حتى متفوّقة عليه.

الغثّ مقابل السمين: كان الصراع بين معسكر النظام القديم والمعسكر الثوري عنيفاً خصوصاً في ليبيا، مايجعل من المستحيل تقريباً عدم فقدان سمين أفراد قطاع الأمن المدرّبين والمتمرّسين مهنياً عند التخلّص من غثّ العناصر المتّهَمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو بالفساد في السابق ومن موالي القذافي العنيدين. بالمقابل، في اليمن حالت حرب المناصب التي تشنها شرائح النخبة المتنافسة التي واصلت الهيمنة على الحياة السياسية الرسمية دون إجراء تغيير كبير في قطاع الأمن (السمين) في حين أبقت على كل غثّ النظام، ما أدّى إلى انهيار نظام الأمن بصورة كاملة.

إعادة هيكلة قطاع الأمن الليبي: العيوب القاتلة

تمثّل ليبيا حالة متطرّفة للعملية السياسية المحيطة بإصلاح قطاع الأمن. ذلك أن محاولتها القيام بعملية إعادة بناء شاملة لقطاع الأمن تجاوزت كل ماتمّت تجربته في بلدان الربيع العربي الأخرى، غير أن هذه المحاولة انتهت في نهاية المطاف بفشل مدوٍّ خلّف في البلاد حكومتين متحاربتين، لكل منهما هيكلها الأمني المختلّ.

كان ينبغي للدور العسكري الكبير لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والحكومات الأجنبية في إسقاط نظام القذافي ومساهمتها، جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة، في عملية إعادة الإعمار بعد الانتفاضة، أن يحدث فارقاً حاسماً لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا. غير أن عدم وجود قوة دولية لتحقيق الاستقرار على الأرض، وتردّد حلف (الناتو) في المشاركة في بناء الدولة، والمستويات المتواضعة من المساعدات المادية الفعلية، والتركيز على مكافحة الإرهاب، جنباً إلى جنب مع انعدام ثقة المقاتلين الثوار بالأجانب، حدّ بشدّة من إمكانية إحداث تأثير إيجابي.

بدل ذلك تشكّلت عملية إصلاح قطاع الأمن أساساً عبر الصراعات المحلية على السلطة بين الليبيين أنفسهم، غالباً على مستوى المناطق والأقضية، والبلدات، وحتى العشيرة أو العائلة الواحدة. وفي غياب قواعد متَّفق عليها بشأن تسيير أعمال الحكومة، غدا قطاع الأمن ساحة للاعبين السياسيين المخضرمين مثل جماعة الإخوان المسلمين، وضباط النظام القديم في ماتبقّى من الشرطة وخصوصاً الجيش المتطلّعين إلى ردّ الأمور إلى سوابقها، ممن تستبدّ بهم شهوة الانتقام فيما تبقّى من الشرطة وخصوصاً الجيش، والميليشيات الثورية الهائجة التي ظهرت إلى حيّز الوجود خلال الانتفاضة وبعد سقوط القذافي، لأخذ مكانهم في السياسة الجديدة في ليبيا.

استمرّت أحزاب وكتل سياسية عديدة في المناورة للحصول على موقع داخل الحكومة الليبية المؤقتة وفي البرلمان ومجلس الوزراء اللذين تشكّلا في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو 2012. شملت هذه الجماعات نشطاء معارضين علمانيين، كان بعضهم قد عاد مؤخراً من المنفى؛ وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها في البرلمان، حزب العدالة والبناء؛ والإسلاميين السلفيين؛ وتحالف القوى الوطنية “الليبرالي” الذي حقق فوزاً ساحقاً. سعى هؤلاء جميعاً إلى التقدّم على منافسيهم من خلال كسب حلفاء في قطاع الأمن الرسمي أو في أوساط الميليشيات الثورية، ما أدّى إلى تقويض عملية إعادة الهيكلة عبر تحويلها إلى وسيلة للنهوض بمناطق ومجتمعات محليّة معيّنة أو تهميش أخرى واستهداف الخصوم السياسيين. ولذلك، فقد أقحموا جميعاً النظام السياسي الناشئ في المواجهة المسلحة المفتوحة التي بدأت في أيار/مايو 2014.

إرث القذافي

يعود الفضل في هذه النتيجة إلى الإرث الوخيم لحاكم ليبيا السابق العقيد معمر القذافي. فقد ألغى القذافي دستور البلاد بعد تولّيه السلطة في العام 1969، واستعاض عنه بنظام شخصاني ومتقلّب للغاية يتكوّن من هيئات وإجراءات أبقت السلطة الحقيقية في يديه، ودمّرت العملية البيروقراطية والإجراء الحكومي النظامي من الداخل.

كان المجتمع المدني يعكس ضعف مؤسّسات الدولة. فقد أبرز الحظر الذي استمر أربعة عقود على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وهيئات المجتمع المدني التمثيلية أو المستقلة الأخرى، الانقسامات القبلية والإقليمية والإثنية، ونسخها داخل أجهزة الدولة، بما في ذلك قطاع الأمن. وبالقدر نفسه من الأهمية حرم الحظر الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية التي ظهرت في ليبيا بعد العام 2011 من الخبرات المشتركة للعمل الجماعي والتفاوض وتحديد الأهداف.

كانت الآثار المترتّبة على قطاع الأمن جرّاء ذلك صارخة. فقد أسّس القذافي الهياكل الأمنية وقوات حماية النظام الموازية وغير الرسمية المتعدّدة، معتمداً إلى حدّ كبير على الانتماءات القبلية والإقليمية لضمان الولاء، ومؤكّداً على العلاقات والتراتبية القيادية غير الرسمية. تم إفراغ الشرطة الوطنية والقوات المسلحة من مضمونها قبل وقت طويل من انتفاضة العام 2011، وظلت تعاني من ضعف التجهيز ونقص الأعداد والتضخّم في المراتب العليا.1 وبدل أن يلغي إسقاط القذافي هذه الاتجاهات المختلفة باعتباره الركيزة الأساسية للنظام الأمني، فإنه عزّزها.

حلول مرتجلة لمشاكل ملحّة

التغيير الكامل للنظام كان يعني أن المعارضين والمنفيّين السابقين الذين شكّلوا السلطة الحاكمة الجديدة للبلاد، “المجلس الوطني الانتقالي”، والمجلس التشريعي الذي أعقبه في منتصف العام 2012، يفتقرون إلى أي خبرة سابقة في إدارة قطاع الأمن. وقد حالت قلّة الخبرة وانعدام الثقة المتبادلة بينهم وبين محاباة قطاعي الأمن الرسمي وغير الرسمي وممارسة السيطرة الفعلية عليهما بالطريقة التي كان القذافي يفعلها في السابق. وبالتالي، فقد استجابوا للتحدّي المتمثّل بإصلاح قطاع الأمن بتدابير مرتجلة.

في أعقاب سقوط نظام القذافي مباشرة، كانت الشرطة الوطنية في ليبيا في حالة من الانهيار التام، فيما كانت أجهزة الاستخبارات تعاني من التخبّط المُطلَق، كما أن وزارتي الداخلية والدفاع كانت قد “فقدتا رأسهما من جهة، في حين بُتِرَت ساقاهما من جهة أخرى”، وفقاً لقول جوزيف ووكر-كازنز، الذي عمل آنذاك مستشاراً للمبعوث الخاص للمملكة المتحدة لشؤون تحقيق الاستقرار في ليبيا.2

فعل المجلس الوطني الانتقالي ما استطاع، فقام بحملة تطهير لمئات ضباط الشرطة من عهد القذافي، وعيّن رئيساً جديداً لجهاز الأمن الخارجي، التي تم تغيير اسمه ليصبح جهاز المخابرات الليبية في حزيران/يونيو 2012، وأوكلت إليه وظيفة إضافية تتعلق بالأمن الداخلي.3 وبطريقة مشابهة، أنشأ البرلمان الذي خلف المجلس الوطني الانتقالي، قوة حماية مسلحة خاصة به كإجراء آني في كانون الثاني/يناير 2013، بعد أن وجد أنه لايمكنه الاعتماد على الشرطة لتوفير الأمن له.4

في موازاة ذلك، سعى المجلس الوطني الانتقالي إلى نزع سلاح وتسريح أو دمج عشرات الميليشيات الثورية التي كانت قد نشأت في جميع أنحاء البلاد أثناء النزاع المسلح، والتي أخذت على عاتقها الآن المهام الأمنية الأساسية. وبهدف المساعدة في عودتهم إلى الحياة المدنية، وزّع المجلس الوطني الانتقالي تعويضاً لمرة واحدة لأي شخص يزعم أنه ساهم في المعركة ضد القذافي أو يسلّم سلاحه. في أيار/مايو 2012، منح المجلس الميليشيات الحصانة عن كل “الأعمال العسكرية أو الأمنية أو المدنية التي قامت بها بهدف ضمان نجاح الثورة وهدفها”، على حدّ تعبير القانون الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي.5

كما أنشأ المجلس الوطني الانتقالي هيئة شؤون المحاربين (تمت إعادة تسميتها “البرنامج الليبي للإدماج والتنمية” في آذار/مارس 2014)، التي سجلت 215 ألف مقاتل مابين يناير/كانون الثاني وتموز/يوليو 2012 وذلك بهدف مساعدتهم على العودة إلى الحياة المدنية من خلال برامج التعليم والتدريب المهني أو دمجهم في قوات الشرطة والجيش التي يجري بناؤها.6 والواقع أن 25 ألف مقاتل، على أكثر تقدير، كانوا قد حاربوا نظام القذافي في العام 2011، غير أن نظام التسجيل جذب الشباب العاطلين عن العمل، وهم فئة رئيسة وجدت دوراً ذا مغزى وكذلك مصدراً للدخل في الالتحاق بوظائف حكومية. وقد تعثّرت هيئة شؤون المحاربين، التي ينظر إليها عموماً باعتبارها تخضع إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، بسبب نقص التمويل وعدم الثقة بين الكتائب وأصبحت غير فعالة بعد إنفاق ميزانيتها الأولى.7

لم يكن بالإمكان تجنّب التدابير المرتجلة. غير أنها باتت هي القاعدة، ولم يتم استبدالها بمقاربة أكثر منهجية تقوم على التخطيط على المدى الطويل، والتركيز على مخرجات ملموسة، والتشاور المستمر مع الأحزاب السياسية والميليشيات الثورية وممثلي المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، بدلاً من إرساء الأساس اللازم لقطاع أمن جديد يلتزم بسيادة القانون، حفّزت مقاربة المجلس الوطني الانتقالي على المنافسة الضارّة بين مجموعة من اللاعبين السياسيين – من المدافعين عن النظام القديم إلى قادة الميليشيات الثورية – لتحويل الأجهزة الأمنية الجديدة إلى مراكز قوة. وكما هو الحال في عهد القذافي، استمرت البنية الأمنية الاستثنائية في الحلول محلّ المؤسسات الحقيقية.8

الفراغ التشريعي والرقابي

قطاع الأمن الذي تعثّر بسبب السمعة السيئة وحالة انعدام الثقة الشديدة لدى الثوار، كان إضافة إلى ذلك عاجزاً بسبب عدم الوضوح بشأن كيفية تطور النظم والقوانين الإدارية في ليبيا في مرحلة مابعد القذافي، نظراً لمزيج الموروثات البيروقراطية البريطانية والسوفييتية وحقنها بموروثات إسلامية جديدة. علاوة على ذلك، كان قطاع الأمن يفتقر تماماً إلى وجود إطار قانوني شامل يحدّد مسؤولياته وصلاحياته، ويوضح تراتب القيادة والمساءلة، وبالتالي يمكّنه من القيام بمهامه القانونية والعمل بصورة متماسكة.

وكما لاحظ الخبيران اللذان يعملان على قطاع الأمن في ليبيا فريدريك ويري وبيتر كول، فقد تضمّنت معوّقات الإصلاح غياب رواتب تنافسية للشرطة؛ واستمرار عدم الثقة بوزارة الداخلية؛ والاختلافات البادية بشأن مستقبل برامج الاستخبارات، ومكافحة المخدرات، والسجون [التابعة للجنة الأمنية العليا]؛ وغياب عملية حوار أوسع نطاقاً”. ووفقاً لما يقوله ولفرام لاشر، وهو محلل آخر للشؤون الليبية، فقد تراوحت العقبات الأخرى بين التنافس على توزيع المناصب والميزانيات إلى امتعاض وعدم تعاون المراتب الوسطى، والاختلاف على الأهداف السياسية العامة.9

على الرغم من كل ذلك، كان يمكن لحكومة حازمة وموحدة أن تحرز تقدماً في حلّ التحديات التي تواجه قطاع الأمن من خلال سياسات وقوانين تتم صياغتها بدقّة والتفاوض المتأنّي مع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الرئيسة، غير أن هذا أيضاً لم يكن يتوفّر. كما عكست كثرة تغيير وزراء الداخلية ضعف رؤية الحكومة والخلافات الداخلية المنهكة: فقد تم تعيين خمسة وزراء داخلية في العامين ونصف العام بين الحكومة الانتقالية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والانقسام العلني الذي حدث في أيار/مايو 2014.

لم يتحسّن الوضع حتى بعد أن سلّم المجلس الوطني الانتقالي السلطة رسمياً إلى البرلمان الجديد، المؤتمر الوطني العام، في آب/أغسطس 2012، بعد أول انتخابات عامة حقيقية في البلاد منذ أن ألغى القذافي البرلمان في العام 1969. وعلى غرار سابقتها، حاولت الهيئة الجديدة إجراء إصلاحات. في نيسان/أبريل 2013، أصدر المؤتمر الوطني العام قوانين تجرّم التعذيب والاختفاء القسري، وألغى السلطة القانونية للمحاكم العسكرية على المدنيين. بعد خمسة أشهر، أعاد المؤتمر إصدار قانون العدالة الانتقالية (صدر أصلاً عن المجلس الوطني الانتقالي في شباط/فبراير 2012)، والذي يشترط الإفراج عن آلاف السجناء من جراء النزاع ممَّن لايزالون محتجزين في جميع أنحاء البلاد دون اتباع الإجراءات القضائية، أو إحالتهم إلى النيابة العامة، في غضون تسعين يوماً من صدور القانون.

الأمن الهجين: تحويل الدولة الليبية إلى ميليشيات

واجه المجلس الوطني الانتقالي تحدّياً من صنع يديه في التعاطي مع مهمة إعادة بناء القطاع الأمني. ذلك أن تدابيره المرتجلة لنزع سلاح وتسريح المقاتلين الثوريين أفرزت مشكلة لايمكن السيطرة عليها لأن أعداداً هائلة منهم سجلوا للحصول على التعويضات ومساعدات إعادة التأهيل والرواتب. وقد سعى المجلس الوطني الانتقالي لاستيعابهم عبر إنشاء هياكل أمنية هجينة تدمج الميليشيات الثورية بقطاع الأمن الرسمي، غير أن الهيئات الجديدة سرعان ماطغت على قطاع الأمن، ومن ثم أزاحته جانباً إلى حدّ كبير.

شكّل المجلس الوطني الانتقالي “اللجنة الأمنية العليا” في كانون الأول/ديسمبر 2011 لجمع كافة المقاتلين الثوريين تحت مظلة واحدة، قبل تسريحهم أو دمجهم في الشرطة الوطنية. ولكن على الرغم من أنه كان يفترض أن تكون تمدّدت في كل أنحاء البلاد، كانت اللجنة الأمنية العليا ضعيفة خارج طرابلس. إذ كان المزيج الدقيق من الجهات الأمنية الثورية والرسمية الهجينة يختلف اعتماداً على المكان، كما كانت الحال أيضاً بالنسبة إلى آليات التنسيق والتسميات المعتمدة، فكانت هناك “مديرية أمن” في الزاوية أو “غرفة أمنية مشتركة” في بنغازي، على سبيل المثال.

جاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا استجابة معقولة لواقع مابعد الانتفاضة في ليبيا، إلا أن الثوار رفضوا الخضوع إلى أي إشراف أو رقابة عليها من وزارة الداخلية، وهي الجهة التي كانت اللجنة تابعة لها اسمياً. ومع ذلك، فقد اضطلعت اللجنة بالمهام الأساسية في مجال إنفاذ القانون والنظام. شملت هذه المهام في بعض المناطق، وفقاً لفريدريك ويري، “منع المخدرات وحراسة المدارس والمستشفيات وحتى صيانة الشوارع”، في حين تطورت الميليشيات المحلية في مناطق أخرى “إلى كيانات طفيلية خطيرة ومفترسة، تسعى إلى تحقيق أجندات إجرامية وسياسية وعقائدية في الوقت نفسه”.10

فشل السلطات الانتقالية ومؤسّسات الدولة في ليبيا في تأكيد سيطرتها الفعلية على قطاع الأمن ككل، ناهيك عن فشلها في التخطيط لذلك، كان جلياً في الأرقام المتعلقة بمجموع أفراد قطاع الأمن. في البداية، كان المقصود أن تصل اللجنة الأمنية العليا إلى قوة قوامها 25 ألف فرد. ولكن، بفضل سيطرتها على أكبر قدر من الأموال والأسلحة والمعدات، أصبح لديها 70 ألف مقاتل ثوري سابق على جدول رواتبها بحلول نيسان/أبريل 2012. وازداد عدد أفراد اللجنة إلى 149 ألفاً بحلول آب/أغسطس، و162 ألفاً بحلول كانون الأول/ديسمبر، وهو الموعد النهائي المحدَّد أصلاً لتفكيك اللجنة، على الرغم من أن وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا ادّعتا أن العدد الفعلي للأفراد العاملين لم يزد كثيراً عن 60 ألفاً.11

أدّت الصراعات السياسية الداخلية إلى تفاقم الوضع بشدّة، وحالت دون إجراء التعديلات الضرورية في مسار العملية. وقد تجلّى ذلك في أوائل العام 2013 عندما اقترحت حكومة علي زيدان، الذي كان قد عُيِّن رئيساً للوزراء في تشرين الأول/أكتوبر السابق، إنشاء حرس وطني، وهو قوة أمن هجينة جديدة، لاستيعاب المقاتلين الثوريين السابقين والاضطلاع بواجبات إنفاذ القانون والنظام. وعلى الرغم من أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتمدت الفكرة باعتبارها تطويراً لإصلاح قطاع الأمن، فإنها نشأت في الواقع عن كتيبة شهداء ثورة 17 فبراير المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وعن الميليشيات التابعة للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة برئاسة خالد الشريف، الذي كانت الميليشيا التابعة له تسمى في العام 2011 “الحرس الوطني”.12 وفي مواجهة معارضة شديدة من جناح تحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام، الذي كان ينظر إلى الحرس الوطني باعتباره مركز قوة إسلامي محتمل على غرار قوات حماية نظام القذافي السابقة، تم التخلّي عن المشروع في أوائل تموز/يوليو.

إضافة إلى ذلك، عزّز كبار المسؤولين ديناميات الخلل الوظيفي في قطاع الأمن عبر التحالف مع بعض الميليشيات كوسيلة لتعزيز مواقعهم داخل الحكومة. على سبيل المثال، أنشأ نوري علي أبو سهمين، الذي أصبح رئيساً للمؤتمر الوطني العام في حزيران/يونيو 2013، “غرفة عمليات ثوار ليبيا” بعد بضعة أشهر، كمظلّة هيكلية شاملة، للميليشيات الإسلامية أساساً، للاضطلاع بمهام حفظ النظام في طرابلس، علماً أنها لم تدم طويلاً.

وبالمثل، أنشأت الميليشيات الثورية المحلّية في شرق ليبيا “جهاز الأمن الوقائي” باعتباره جهازاً لمكافحة التجسّس، مهمّته مطاردة أنصار القذافي في أواخر العام 2011. وأصبح الجهاز، الذي يتمتّع بحكم الأمر الواقع بصفة رسمية على الرغم من عدم وجود أساس قانوني له، تحت إشراف وزارة الدفاع، الأمر الذي زاد من إرباك تسلسل القيادة داخل قطاع الأمن. وحدث عكس ذلك عندما رفضت بعض وحدات اللجنة الأمنية العليا أوامر الحكومة بحلّها في أيار/مايو 2013، وتم بدل ذلك تحويلها إلى “قوة التدخل السريع” التي تخضع إلى الإشراف الاسمي لوزارة الداخلية.

علاوةً على ذلك، تعاقدت الحكومة مع الميليشيات المحلية للقيام بمهام أمنية لم تعد الجهات الرسمية قادرة على تأديتها. وعندما أظهر “حرس المنشآت النفطية” عجزه عن حماية الحقول والمنشآت النفطية في جنوب غرب ليبيا، على سبيل المثال، تم التعاقد مع الميليشيات المحلية للقيام بهذه المهمة. وقد دفع ذلك شركات النفط العالمية إلى الشكوى من أنها أصبحت “رهينة لهذه الميليشيات – مهما كانت التسمية، فإنها وسيلة ابتزاز الخاوة”، على حدّ تعبير أحد المحللين.13 وبالمثل، أوكلت الغرفة الأمنية المشتركة، التي شكلتها الحكومة لتنسيق الأجهزة الأمنية الرسمية في بنغازي في صيف العام 2013، عمليات الشرطة فعليّاً إلى الميليشيات، بما فيها الجماعة الجهادية “أنصار الشريعة”.14

وعلى العموم، عكست هذه الحالات نمطاً يقوم من خلاله المقاتلون الثوريون بالانضمام جماعياً إلى الأجهزة الأمنية الرسمية أو الاستيلاء عليها، وثم إعادة إنتاج الهياكل القيادية لميليشياتهم وعلاقاتهم الشخصية في داخل تلك الأجهزة الرسمية، والحصول في كثير من الحالات على راتبين. وقد تكشّفت قوتهم عندما هدّدت وزارة الداخلية بوقف رواتب رجال الميليشيات السابقين الذين رفضوا الاندماج في الشرطة الرسمية في كانون الأول/ديسمبر 2012، لتتراجع إزاء احتجاجاتهم العنيفة. في تشرين الأول/أكتوبر 2013، تمت زيادة رواتب الشرطة (والجيش) على نحو يفوق رواتب الميليشيات التي تموّلها الدولة بهدف زيادة جاذبيتها، إلا أن الحكومة تراجعت مرة أخرى بعد أن قامت بمحاولة ثانية لوقف رواتب الميليشيات في كانون الثاني/يناير 2014 في وجه الاحتجاجات العنيفة.

التخلّص من السمين والغث

تسبّب عداء الجماعات الثورية المسلحة المتنفِّذة تجاه عناصر النظام القديم المتبقية داخل إدارات الدولة وقطاع الأمن في حدوث مشاكل كبيرة. فقد طالب الثوار باستبعاد كافة المسؤولين في الدولة ممن لديهم أي ارتباط سابق بنظام القذافي من قطاع الأمن. ونتج عن ذلك التخلّص من سمين قطاع الأمن مع غثّ عناصر النظام القديم، وشكّل ذلك تضحية بالخبرة الفنية وبمن لديهم القدرة على المساعدة المهنية في استنباط الرؤى طويلة الأمد والاضطلاع بمهام التخطيط وبناء القدرات، والذين فشلت الهياكل الثورية بعد الانتفاضة في توفير بديل عملي لهم. وعندما أصبحت الهياكل الموازية التي يسيطر عليها المعسكر الثوري الجديد قائمة، أصبح إصلاح قطاع الأمن أكثر صعوبة.

تبيّن أن إحياء وتطوير إنفاذ القانون أصبح مستحيلاً في ظل هذه الظروف. كانت الشرطة النظامية قد تلاشت إلى حدّ كبير بحلول أواخر العام 2011، غير أن الجزء الأكبر من الجهود الدولية ركّز على تدريب قوات الدرك الجديدة التي سيعهد إليها بمهام حفظ النظام العام والحماية وتتبع وزارة الدفاع. كان هناك قدر قليل من الاستثمار المشابِه في أجهزة الشرطة أو الأمن الداخلي، والتي بلغت نسبة التغيب فيها بين 20 و40 في المئة بعد سنة واحدة من بدء المرحلة الانتقالية.15 وقد امتصّت اللجنة الأمنية العليا جهاز الشرطة إلى حدٍّ كبير، حيث ادّعى أحد قادتها أن 32 ألفاً من أفراد الشرطة البالغين 88 ألفاً في عهد القذافي انضموا إلى اللجنة الأمنية العليا، وهو مايمثّل الجزء الأكبر من قوتها التنفيذية العاملة.16 على العكس من ذلك، وجد الكثير من المقاتلين الثوريين السابقين الذين تلقّوا تدريبا للاندماج في الشرطة – وتراوحت أعدادهم بين 20 و26 ألفاً بحلول شباط/فبراير 2014 وفقاً لمصدرين موثوقين17 – أن الثقافة المؤسّسية للشرطة غريبة فتركوها.

بالمقابل، نجحت عملية إعادة التأهيل والدمج في الشرطة أكثر في المناطق والمدن التي عانت نزوحاً أقلّ خلال النزاع في العام 2011، وخاصة في المناطق التي كانت لنظام القذافي فيها جذور اجتماعية عميقة سابقاً، والتي بقي فيها الموظفون من عهد القذافي متمسكين بوظائفهم ومناصبهم. في واقع الأمر، شكّل وجود بقايا ضباط النظام القديم تحدّياً خطيراً في جميع المجالات. ففي نيسان/أبريل 2012، تحدث عمر الخضراوي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب وزير الداخلية، مسلطاً الضوء على “ضرورة استكمال واستبدال الشرطة بدماء جديدة من الثوار”، ولكن في واقع الأمر، بقي الموظفون من عهد القذافي يتغلغلون في قطاع الأمن، وخاصة في المراتب العليا.18 وقد أدّى ذلك إلى تغذية التصور في المعسكر الثوري بأن المجلس الوطني الانتقالي، ومن بعده المؤتمر الوطني العام، يفضّلان توظيف عناصر النظام القديم بهدف حرمان الثوار من فرص التوظيف في القطاع الأمني.

أسفر ذلك عن استمرار الضغط المناهض للنظام القديم، الذي بلغ ذروته في إقرار “قانون العزل السياسي” في أيار/مايو 2013، والذي منع مسؤولي النظام السابق من تولّي المناصب العامة لمدة عشر سنوات. كان من بين الممنوعين من تولّي المناصب نتيجة القانون سياسيون مخضرمون مثل رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، الذي كان يمثّل شخصية استقطابية بالنسبة إلى مَن لم ينتموا إلى المعسكر الثوري ولم يؤيّدوا سماسرة السلطة الجدد الذين خرجوا من صفوفه.

خلافاً لقانون اجتثاث البعث في العراق، لم يصرف قانون التطهير في ليبيا كل أفراد قطاع الأمن السابق من الخدمة، غير أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري قال بصراحة إن “العديد من معايير الاستبعاد تعسّفية وبعيدة الأثر وغامضة أحياناً، ومن المرجّح أنها تنتهك الحقوق المدنية والسياسية لأعداد كبيرة من الأفراد”.19 جادل خبراء آخرون بأن الصفة الشاملة للقانون” تهدّد إعادة الإعمار في ليبيا في فترة مابعد الحرب … وتحطّم التماسك الاجتماعي في البلاد، [و] تمحو الذاكرة المؤسّسية للدولة”.20

من بين من تأثّروا أيضاً بقانون العزل السياسي قائدا الشرطة السابقين عاشور شويل ومحمد الشيخ، اللذان خلف أحدهما الآخر في منصب وزير الداخلية بين تشرين الأول/أكتوبر 2012 وآب/أغسطس 2013. في بداية تعيينه في منتصف العام 2013، لخّص الشيخ رؤيته بشأن إعادة بناء قطاع الأمن، والتي تمثّلت بالحفاظ على المؤسّسات القائمة لتجنّب حدوث فراغ أمني، وتفعليها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الروابط المناطقية أو الشخصية، وعدم اللجوء إلى أجهزة لاتتمتّع بالمهنية.21 كان لابدّ لمثل هذا النهج أن يعمّق شكوك المعسكر الثوري. استقال الشيخ بعد ثلاثة أشهر فقط أمضاها في المنصب، مشيراً إلى تدخّل المؤتمر الوطني العام والحكومة في عمله.

الانهيار

بحلول العام 2014، كانت المرحلة الانتقالية في ليبيا تقترب من نقطة الانهيار. فمن ناحية، عجّلت الميليشيات الثورية في حدوث أزمة سياسية مع المؤتمر الوطني العام عندما مدّد ولايته في شباط/فبراير، ما اضطرّ المؤتمر إلى التراجع واقتراح إجراء انتخابات عامة جديدة بحلول حزيران/يونيو. وإذعاناً منه للأجواء التي ازدادت استقطاباً، اعتبر المؤتمر الوطني العام أن إهانة ثورة 17 فبراير 2011 أو بثّ وجهات نظر معادية لها على شاشات التلفزيون يشكّل جريمة.22 ومن ناحية أخرى، شعر الضباط المحترفون في الشرطة والقوات المسلحة بالقلق الشديد إزاء ما اعتبروه توطيداً لنفوذ الإسلاميين داخل قطاع الأمن، خشية أن يتم ترحيلهم منه تماماً.

كان يشتبه في أن جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت قد كسبت مواطئ قدم في وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا وهيئة شؤون المحاربين في العام 2011، بأنها تستفيد من اغتيال الضباط السابقين لتزيد اختراق قطاع الأمن عن طريق وضع أعضائها وأنصارها في أماكنهم.23 وسواءً كانت نلك سياسة متعمّدة أم لا، فقد كان التأثير المشترك لجماعة الإخوان وللجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة الأكثر تطرفاً داخل القطاع الأمني كبيراً.

في أيار/مايو 2014، شنّت القوات الموالية لأحد قادة الجيش، خليفة حفتر، وهو معارض سابق للقذافي كان قد أمضى عقدين من الزمن في المنفى، هجوماً ضد الميليشيات الإسلامية في بنغازي، وبعد ذلك قاد مايرقى إلى شبه انقلاب ضد المؤتمر الوطني العام بالتحالف مع ميليشيات ثورية من طرابلس والزنتان في غرب ليبيا. وصف حفتر خطوته بأنها محاولة للقضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن في بنغازي، وإنهاء عمليات اغتيال الضباط النظاميين، وإنهاء هيمنة الإسلاميين على المؤتمر الوطني العام. غير أنه اشتكى أيضاً سرّاً من فقدان طبقة الضباط القدامى للامتيازات والرواتب، مشيراً إلى الفروقات الواضحة في الرواتب بين الشرطة النظامية والجيش والميليشيات الإسلامية والأجهزة الأمنية الهجينة التي يموّلها المؤتمر الوطني العام.

في ظل انحياز تحالف القوى الوطنية إلى حفتر، وعمليات التعبئة المضادة التي قامت بها الميليشيات الإسلامية وجماعة أنصار الشريعة الجهادية، وفيما بعد ميليشيات مصراتة ضدّ حفتر، أصبح الطريق ممهّداً للحرب الأهلية. وبالتالي فإن الإرث المستوطن المتمثّل بضعف الرقابة التنفيذية والأطر التشريعية، ومايقابله من صعود الجهات الفاعلة المسلحة القوية غير الخاضعة للدولة، والانقسامات عميقة الجذور داخل الساحة السياسية الجديدة، جعلت قدرة ليبيا على البقاء كدولة قطرية موضع تساؤل.

قطاع الأمن في اليمن: تغيير من دون إصلاح

عندما بدأت المرحلة الانتقالية في اليمن في العام 2011، أصبح اليمن هو الوحيد بين بلدان الربيع العربي الذي يتبنّى عملية إصلاح رسمية لقطاع تركّز على المؤسّسات القائمة. وقد تم التأكيد على أن يكون إصلاح قطاع الأمن ركيزة أساسية في الاتفاق الذي توسّطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تخلّى علي عبد الله صالح بموجبه عن الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام.

على عكس ليبيا، حيث عملت ضغوط القاعدة الشعبية والديناميات الحزبية والأجندات الخارجية على تحقيق أهداف متعارضة في كثير من الأحيان، كان هناك في اليمن في البداية تقاطع بنّاء وإيجابي. كان إصلاح قطاع الأمن مطلباً أساسياً للناشطين الشباب وحركات المجتمع المدني التي قادت الانتفاضة. علاوة على ذلك، فقد عكس اعتماد إعادة هيكلة الجيش في اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، وإدراجه لاحقاً على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في أوائل العام 2013، التأثير الحاسم لأطراف النخبة الفاعلة المتناحرة ممن رأوا أن ثمّة فرصة لإضعاف ماتبقّى من قبضة صالح على السلطة بصورة نهائية. وكان لهذه القوى المحلية وصراعاتها تأثير أكبر بكثير على مسار إصلاح القطاع الأمني مما كان للأطراف الخارجية، التي كانت تفتقر إلى وجود سياسات متَّسقة ولم تستثمر من الموارد مايكفي لكسب التأثير الفعّال.

منح إرث اليمن من السياسات الحزبية والحياة البرلمانية منذ العام 1990 الحوار الوطني دفعة قوية وخفّف من الميل إلى الاستقطاب والعنف بعد العام 2011. غير أن هذا الشعور تبدّد عندما سعت شرائح النخبة التي هيمنت على الساحة السياسية في عهد صالح إلى إعادة إنتاج سلطتها السابقة تحت ستار مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من البداية المبشّرة، فقد تدهور القانون والنظام الأساسي أكثر، ولاسيّما في العاصمة والمدن الرئيسة. وكما هي الحال في ليبيا، كانت النتيجة ظهور منافسين فعّالين مناهضين للنظام على نحو متزايد، بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والحراك الشعبي الجنوبي، الذي يطالب بالحكم الذاتي أو الانفصال في الجنوب، والحركة الزيدية المتمرّدة “أنصار الله”، المعروفة باسم “الحوثيين” في محافظة صعدة الشمالية، ناهيك عن صالح نفسه، الذي سعى إلى الحفاظ على نفوذه وإبطال العملية الانتقالية.

إزاء هذه الخلفية، تعثّر كلٌّ من العملية الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن بحلول منتصف العام 2014. فإن بقاء جزء كبير من النظام القديم حياً حال دون إحداث تغيير جوهري في كيفية عمل السياسة الوطنية أو قطاع الأمن. وابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر، انزلقت البلاد إلى النزاع المسلح، وبحلول آذار/مارس 2015 دخلت في حرب أهلية.

إرث صالح الحي في قطاع الأمن

كان قطاع الأمن في اليمن مختلاً في بداية انتفاضة العام 2011. فقد كان متضخّماً تمزّقه الولاءات الشخصية والفئوية وينضح بالفساد وتفتقر الكثير من أجهزته إلى التدريب والكفاءات الأساسية والتجهيزات الضرورية، ماجعله غير قادر أساساً على أداء مهام إنفاذ القانون. حتى أن وحدات النخبة أثبتت أنها غير قادرة، أو غير راغبة، في مواجهة التحدّيات المتزايدة لإرهاب تنظيم القاعدة (وخاصة في محافظة حضرموت)، وتمرّد الحوثيين في الشمال، والاضطرابات القبلية والجهوية في شرق وجنوب البلاد.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن اليمن كان يتفاخر بوجود نظام متعدّد الأحزاب وبرلمان فعّال، فقد كان هذا الأخير يفتقر إلى الرقابة السياسية أو المالية الفعّالة على قطاع الأمن. في شباط/فبراير 1994، وقّعت الأحزاب السياسية الرئيسة “وثيقة العهد والاتفاق”، كأساس لإصلاح قطاع الأمن في إطار سيادة القانون، ولكنها لم تُنفَّذ.24

على العكس من ذلك، شدّد صالح بصورة مطّردة سيطرته على الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات والقوات المسلحة. وابتداء من العام 2000، عيّن ابنه أحمد صالح، وابن شقيقه يحيى صالح، وأقاربه المقربين وأنسبائه من عشيرة سنحان لقيادة أجهزة ووحدات مختارة، والتي كانت آنذاك تتميّز برواتب وتدريب وتجهيزات أفضل.

ونتيجةً لذلك، ظهر اتجاهان رئيسان في قطاع الأمن على مدى السنوات العشر التي سبقت الإطاحة بصالح. فقد اعتمد التوظيف والتعيينات والترقيات بصورة كبيرة على الولاءات القبلية والجهوية والعائلية؛ وظهر انقسام بين وحدات النخبة المفضَّلة التي تتمتّع بحق الوصول المباشر للرئيس وعائلته وبين معظم عاملي القطاع الذين يتقاضون أجوراً زهيدة ويعانون من ضعف التدريب والقيادة. كان التوظيف في القطاع الأمني يوفَّر فعليّاً كنظام للزبائنية والرعاية الاجتماعية، وإن مع تفاوت في حق الوصول والمزايا، ليضمن الولاء السياسي للنظام ككل.

محاولات الإصلاح والضغوط المتنافسة

خلف صالح في منصب الرئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي، وهو جنرال سابق بالجيش، الذي كان المرشّح الوحيد في انتخابات شباط/فبراير 2012، بعد أن شغل منصب الرئيس بالوكالة. أظهرت الأشهر الأربعة عشر الأولى من رئاسة هادي بعض الالتزام بإصلاح قطاع الأمن، وتمتّع بدعم شعبي من أجل التغيير. لكن النقّاد اتهموه باستغلال إعادة الهيكلة لترسيخ سلطته. وربما تنطوي تلك الاتهامات على شيء من الحقيقة، حيث لم تكن لدى هادي بالتأكيد رغبة في تحديد أدوار ومسؤوليات وزارتي الدفاع والداخلية.

وأياً كانت حقيقة التُّهم الموجهة إليه، لم يكن هادي أبدا في وضع يمكّنه من تقديم الدعم السياسي الكامل لعملية الإصلاح في مواجهة العديد من أصحاب المصالح الخاصة. فقد حال القادة الأمنيون دون إصلاح جدول الرواتب، وقاوم قطاع الاستخبارات عملية إعادة الهيكلة، وعطّلت منافسات النخبة زخم إصلاح قطاع الأمن وأحيت حرب المناصب من أجل كسب النفوذ داخل وزارة الداخلية.

بعد وقت قصير من تولّيه مهامّه كرئيس بالوكالة، شكّل هادي “لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار” تماشياً مع اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي. كان الاتفاق يتطلّب إعادة هيكلة القوات المسلحة، لكنه لم يُشِرْ إلى وزارة الداخلية أو الفروع والأجهزة التابعة لها. لذلك عندما أقال هادي 20 من أقارب صالح أو المقربين منه في نيسان/أبريل 2012، على سبيل المثال، كان معظمهم قادة بارزين لوحدات عسكرية أو أجهزة شبه عسكرية وأمنية تخضع إلى إشراف وزارة الدفاع أو إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بدلاً من وزارة الداخلية.

كانت وتيرة إصلاح قطاع الأمن أبطأ إلى حدّ كبير. فبعد أسبوع من تولّيه الرئاسة، عيّن هادي لواء الشرطة المخضرم عبد القادر قحطان، الذي رشّحه الحزب الإسلامي المعارض “التجمع اليمني للإصلاح”، وزيراً للداخلية. في أيار/مايو، اقترحت الحكومة الانتقالية على “أصدقاء اليمن”، وهي مجموعة دعم سياسي دولية، ضرورة أن تتم إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية أيضاً وأن عليها تنفيذ “الإصلاحات اللازمة … في الوقت المناسب لسدّ الفجوة بين الشرطة والمجتمع”.25 بحلول تموز/يوليو، أنشأ قحطان فريقاً رسمياً لإعادة الهيكلة في وزارة الداخلية، برئاسة عضو آخر في التجمع اليمني للإصلاح، رياض القرشي، وأنشأ الاتحاد الأوروبي، الذي تولّى قيادة مجهود الدعم الدولي، بعثة للمساعدة الفنية لدعم الوزارة في الوقت نفسه.

على الرغم من أنها كانت تدريجية، فقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل قوية من الموالين لصالح. عرقل وزراء الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، الجهود البرلمانية الرامية إلى صياغة قانون العدالة الانتقالية، حيث أصرّوا على حصر اختصاصه في التجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن خلال انتفاضة العام 2011، بدلاً من تجاوزات حقوق الإنسان التي تمتدّ إلى العام 1991، كما سعت المعارضة.26 بعد أن بدأت وزارة الداخلية بالتخلص من حفنة من الضباط الموالين لصالح في أواخر تموز/يوليو 2012، تعرضت لاعتداء من جانب رجال القبائل بدعوى أن الرئيس السابق كان قد وعدهم بتوفير وظائف لهم، وقُتِل عدد من رجال الشرطة أو أصيبوا عندما هاجم الموالون لصالح في قوات الأمن المركزي الوزارة مرة أخرى بعد بضعة أيام.

في الوقت نفسه، أبقى نشطاء الحراك الشعبي على ضغوطهم المضادة. وفي أعقاب الهجمات على وزارة الداخلية، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين في صنعاء بإقالة أقارب صالح من قيادة الأجهزة الأمنية في 3 آب/أغسطس. وعندما استبدل هادي يحيى ابن شقيق صالح كقائد لأركان قوات الأمن المركزي في 19 كانون الأول/ديسمبر، احتشد مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد دعماً للرئيس.27 كما تصاعدت حدّة الضغوط الخارجية لتلبية الجداول الزمنية المنصوص عليها في اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي.

استجاب هادي عن طريق الضغط على وزارتي الدفاع والداخلية لإظهار عملية “إعادة هيكلة واضحة” قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرَّر في آذار/مارس 2013. عقدت “الندوة العلمية الأولى حول إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة”، في كانون الأول/ديسمبر، وتم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصياته. وفي كانون الثاني/يناير عام 2013، وصلت بعثة استشارية أردنية إلى صنعاء بناء على طلب هادي لمساعدة وزارة الداخلية في إعادة الهيكلة.28

تمخّضت هذه الجهود عن “مرسوم الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية” الذي أصدره هادي في شباط/فبراير. وقد جعل المرسوم إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية هدفاً رسمياً للسياسة وحدّد الحياد والكفاءة المهنية وإنهاء المحسوبية وكذلك الولاءات “القبلية والعشائرية والطائفية والعرقية، [و] الحزبية” في قطاع الأمن باعتبارها قيماً أساسية.29 ولكن، على الرغم من أن المرسوم دعا أيضاً إلى وضع لوائح وقوانين تأسيس ناظمة جديدة لقطاع الأمن وفروعه موضع التنفيذ، لم يتم البدء في العمليات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك حتى منتصف العام 2015.

ثم كانت هناك أيضاً مشكلة القوات الوهمية. في نيسان/أبريل 2013، قدّر وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب أن نصف موظفي القطاع العام “أشباح”، استناداً إلى بيانات جدول رواتب قوات الأمن والجيش.30 وفي تشرين الثاني/نوفمبر، ادّعى حاتم أبو حاتم، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالإصلاحات العسكرية في إطار فريق العمل العسكري والأمني في مؤتمر الحوار الوطني، أن لجنته وجدت أنه ليس هناك سوى 100 ألف من حوالى 500 ألف من أفراد الأمن والجيش المسجلين يعملون في الميدان.31 والواقع أن السلطات اليمنية لم تكن متأكدة من الأرقام. فقد قيل إن لدى وزارة الداخلية 180 ألف موظف، غير أن فريق إعادة الهيكلة فيها قدر أنه في مقابل كل شرطي يقوم بأعمال الدورية، هناك ثلاثة آخرون في الثكنات، الأمر الذي يؤدّي إلى تضخيم جداول رواتب الوحدات التي كانت تستخدم لتحويل الموارد المخصصة.32

قامت وزارة الداخلية باتّخاذ خطوات للحدّ من الممارسات الشائعة للقادة الذين يحصلون على رواتب الأفراد الوهميين التي تُدفع نقداً، أو للموظّفين الذين كانوا يؤدّون عملاً إضافياً في وظيفة ثانية. أصدرت الوزارة قراراً يفيد بأن الموظفين سيحصلون على رواتبهم عبر التحويلات المصرفية المباشرة أو في مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد. كان القرار متأخراً. فعلى مدى سنوات طالبت الحكومات الغربية المانحة بإصلاح الرواتب الحكومية، غير أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أوقفت برنامجاً يدعمه صندوق النقد الدولي في العام 2010. 33 ومع ذلك واصل القادة الأمنيون مقاومة إصلاح الرواتب بعد العام 2011: فقدَّم تسجيل البيانات الحيوية لجميع أفراد الجيش وسيلة جديدة لمنع إساءة الاستخدام، ولكن لم يتم اعتمادها رسمياً حتى آب/أغسطس 2014، أي قبل وقت قصير من استيلاء الحوثيين على صنعاء الذي جعل مسألة إعادة هيكلة قطاع الأمن غير واردة.34

قدّم هادي دفعة لعملية الإصلاح في حزيران/يونيو 2013 عبر إصدار 24 مرسوماً رئاسياً تهدف إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإجراء تعيينات رئيسة. وقد تم شغل منصب المفتش العام لقوات الأمن الذي تم إنشاؤه حديثاً، وجرى تعيين مدراء لأربع إدارات جديدة تابعة للمكتب الرئيسي هي إدارة الرقابة والتفتيش وإدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة وإدارة حقوق الإنسان وإدارة “الجودة الشاملة”. 35 ولكن كما حذر مستشار غربي كبير للوزارة، بقيت الهيكلية المعدّلة بإداراتها وتعييناتها الجديدة “حبراً على الورق” في ظل غياب خطة استراتيجية للتنفيذ، وفي غياب “نقاش سليم بشأن وظيفة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومسؤوليات كل منهما”، والذي لايقلّ أهمية.36

لايزال قطاع الأمن في حاجة إلى إطار قانوني رسمي يتم اعتماده ضمن تسوية سياسية وطنية. اتّخذ فريق العمل العسكري والأمني التابع لمؤتمر الحوار الوطني خطوة نحو تحقيق هذا الهدف في مسودة تقريره الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2013، الذي اقترح اتخاذ تدابير لبناء أجهزة أمن واستخبارات وقوات مسلحة مهنية ومحايدة، وتشجيع النساء على الانضمام إليها، وتحسين مستويات المعيشة لأفرادها، وتوفير رعاية أفضل لمن قتلوا أو جرحوا أثناء أداء واجبهم ولأسرهم. ومع ذلك، لم يتم تزويد اللجنة بالبيانات السليمة الكافية أو الدعم الفني، وبالتالي لم يَرْقَ تقريرها لأن يشكّل استراتيجية وطنية. والأسوأ من ذلك أن التقرير ركّز على القوات المسلحة وأخفق في معالجة القطاع الأمني “المدني” أو الفجوة الواضحة في إنفاذ القانون والنظام في معظم أنحاء البلاد.

الأمن البديل

بقيت الدولة تملك قطاع أمن ضعيفاً وعاجزة عن توفير احتياجات الشعب. في كثير من الحالات، كان توفير الأمن من جانب الجماعات غير الخاضعة للدولة أكثر فعّالية من الجهات الرسمية، أو كان النموذج الوحيد المتوفّر على الإطلاق. وشمل مقدمو الخدمات الأمنية غير الحكوميين القبائل والهيئات المجتمعية الأخرى التي تتقاطع في بعض الأحيان مع الجهات الرسمية أو، وهو الأمر الأكثر شيوعاً، مع مصالح وأجندات السماسرة المتنفّذين.

لم تتجاوز عملية إعادة هيكلة قطاع الأمن حدود الرقعة التي تسيطر عليها الحكومة، والتي كانت تقتصر عادةً على العاصمة – ولكن ليس دائماً حتى في العاصمة – وعدد قليل من المدن الأخرى. وقد وجدت المحلّلتان إيريكا غاستون وندوى الدوسري أنه لم يتم إجراء سوى بعض التغييرات الهيكلية خارج صنعاء، وعندما تم التخلّص من القادة المحليين جرى اختيار بدلائهم على أساس “الانتماء الحزبي، وغالباً وفقاً لحصص تقاسم السلطة وليس على أساس الجدارة”.37

علاوةً على ذلك، أشار المشاركون في استطلاع نشره “المركز اليمني لقياس الرأي” في كانون الثاني/يناير 2013، إلى أن 24 في المئة من المناطق الحضرية و89 في المئة من المناطق الريفية عموماً ليس فيها مركز للشرطة المحلية؛ وأن سبعة من أصل 21 محافظة ليس فيها أي مركز، وأن مدينتي صنعاء وعدن فقط تحظيان بتغطية تزيد عن 50 في المئة. 38 وبحسب أحد الناشطين، لم تكن المشكلة تكمن في “أن الشرطة كانت قمعية، بل في عدم وجود الشرطة أصلاً. المشكلة لاتكمن في عدم الثقة، بل في غياب العقد الاجتماعي”.39

استعان صالح بالقبائل المحلية لتوفير الأمن في أجزاء كبيرة من البلاد قبل وقت طويل من العام 2011، ولم يكن يتدخّل بصورة مباشرة إلا عندما كانت مصالح النظام معرّضة للخطر.40 الاتحادات القبلية التي تتلقّى تمويلاً حكومياً، مثل بكيل وحاشد ومذحج، استخدمت جزءاً منه لإدارة هيئات القضاء والسجون الخاصة بها، حيث تم وضع عدد كبير من رجال القبائل أيضاً على جداول مرتبات الأمن أو الجيش كبرنامج مزدوج لخلق فرص العمل وللخاوة.41 وعليه فقد قام بعض شيوخ العشائر وبعض الجهات الرسمية، مثل حرس السواحل، بتحويل توفير الأمن إلى مكسب تجاري، عبر بيع الحماية للشركات النفطية العاملة في مناطقهم. وتحوّل التغاضي الضمني إلى تواطؤ في تهريب الأسلحة والمخدرات والمنتجات النفطية ومشتقاتها بدعم من الضباط والمسؤولين الذين يتبوأون مناصب مميزة.42

غير أن السلطة القبلية لم تتمدّد إلى جميع أنحاء البلاد ولا حتى إلى الغالبية العظمى من السكان. والواقع أن القبائل عانت أيضاً، مثل معظم اليمنيين، من فشل الدولة في توفير الأمن الأساسي. فقد شكا أحد الزعماء القبليين قائلاً: “لقد تعبت القبائل من القتال والقيام بعمل الدولة في مجال الأمن. وهي تجد نفسها في سباق تسلح شرس مع بعضها بعضاً، وكل ذلك يأتي على حساب طعام وتعليم أطفالها”.43

تولّت أنواع مختلفة مما يسمّى اللجان الشعبية، على نحو متزايد، مهام محدودة في مجال الأمن وإنفاذ القانون في بعض مناطق اليمن. كان هذا الأمر ملحوظاً أكثر في الجنوب، حيث ملأت الميليشيات المحلية التي حاربت في السابق إلى جانب الجيش ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفراغ الذي خلّفه شلل قطاع الأمن الحكومي. كان بعض قادة اللجان الشعبية البارزين، في الحقيقة، أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو مجرمين مدانين الذين قاموا لاحقاً بتشغيل نقاط التفتيش لصالح السلطات المحلية واضطلعوا بمهام أمنية أساسية، بينما كان آخرون من المتطوّعين المحليين المسلحين الذين فوّضتهم السلطات المحلية ووزارة الدفاع مهمة قتال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

يبدو أن المجتمعات المحلية كانت تنظر إلى اللجان بمشاعر مختلطة. فمن جهة، “هي لم تكن مسؤولة أمام أي شخص، فهي تقوم بدور القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ”، على حدّ تعبير أحد المحلّلين.44 وعلى الرغم من بعض الاعتماد على القضاء القبلي والتحكيم العرفي، لم تخضع اللجان إلى سلطة أي قبيلة بعينها، ماتركها تعمل من دون أي رقابة.45 لكن من ناحية أخرى، سدّت اللجان ثغرة في غياب سلطة الحكومة المحلية. والواقع أن الفراغ كان كبيراً لدرجة أنه كان يُنظَر إلى نظام العدالة الاجتماعية لجماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب باعتباره يلبّي احتياجات الناس.46

أيّدت منظمات المجتمع المدني نموذج الشرطة المجتمعية، غير أن هذا كان يختلف عمّا قدّمته اللجان الشعبية. وبدلاً من ذلك، كان النشطاء يتوخّون إحياء التعاونيات المحلية ومجالس الأقضية المنتخبة لتقرّر بشأن كيفية التصدّي لتحدّيات أمنية أو أعمال إجرامية محدّدة في ظل غياب الشرطة أو المحاكم النظامية، على أن يتم دعم هذه الهيئات بلجان غير رسمية، ولكن لها صفة تمثيلية، تضمّ قضاة وعلماء دين وشخصيات محايدة أخرى.47 غير أنه تمت تجربة ذلك جزئياً فحسب في مدينة تعز فقط، بمبادرة من نشطاء يعملون مع منظمة Saferworld غير الحكومية. بينما شكا عاملون في مجالس الحكم المحلي في أماكن أخرى من أن اللجان الشعبية تدخّلت في تنفيذ فكرة الشرطة المجتمعية هذه.

ازداد دور الأطراف السياسية القوية في انتشار اللجان الشعبية على مدار العام 2013. ويُعتقَد أن أنصار صالح بين قادة الجيش المحليين كانوا يدعمون بعض هذه الجماعات، غير أن دور هادي كان أكثر أهمية. ويُعتقَد إن مكتبه أيّد دمج اللجان في القوات المسلحة التي أُعيد تشكيلها بعد تلقّي التدريب المناسب، في ظل وجود أجندة ضمنية لاستخدامها بهدف إيجاد توازن في العلاقات بين الشمال والجنوب داخل الجيش.48

اما فعلياً، فقد استخدم هادي اللجان الشعبية كغطاء لتشكيل ميليشيات قبلية لمواجهة التحدّيات الوشيكة من جهات فاعلة أخرى غير خاضعة إلى الدولة. ففي منتصف آب/أغسطس 2013، أمر هادي بتشكيل قوة قبلية للتصدّي للحوثيين في محافظة الجوف وأرسل في وقت لاحق قوة مماثلة تحت ستار اللجان الشعبية لتأمين عدن ضد أي هجوم من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو الحوثيين.49

وبالمثل، استغلّ الحوثيون تلك الصيغة عبر تشكيل لجان شعبية خاصة بهم. وبعد استيلاء الحوثيين على العاصمة في أيلول/سبتمبر 2014، استخدموا اللجان للمساعدة في تأمين صنعاء. وقد تصرّف هؤلاء المتطوعون المفترضون كحراس للأحياء، واضطلعوا بالمهام الشرطية الأساسية بدعم من لجان التحكيم، غير أن منافسيهم اتّهموهم بقمع مَن يعارضهم.50 انضمت أعداد كبيرة من أنصار صالح في المؤتمر الشعبي العام والحرس الجمهوري، الذي كان تحت قيادة ابنه أحمد،51 إلى اللجان الشعبية الجديدة. لم يكشف تورّط هؤلاء التحالف الانتهازي بين الحوثيين وصالح وحسب، بل عكس أيضاً الإحباط الذي يشعر به أفراد قطاع الأمن تجاه هادي وشعوراً لدى الجمهور العام “بالحماسة بأن [الحوثيين] سيجلبون، على أقلّ تقدير، بعض الاستقرار والأمن إلى المدينة” وفقاً لأحد المحلّلين.52

قد ينحسر الاستغلال السياسي للجان الشعبية حالما يتم التوصّل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع المسلح الدائر في اليمن. غير أن إصلاح القطاع الأمني لايمكن أن يستأنف من دون استيعاب الأشكال البديلة لتسوية المنازعات وتطوير نماذج مستدامة للشرطة المجتمعية، وتحويلها إلى وسيلة مكملة لإنفاذ القانون وليس بديلاً عن توفير الأمن.

أصحاب المصالح المحميّة يقودون إلى الانهيار

أدّى الصراع بين شرائح النخبة على النفوذ داخل قطاع الأمن إلى هزيمتها الجماعية. وعلى الرغم من أنها تنافست بشراسة على التعيينات في المناصب العليا بعد العام 2011، إلا أن عمليات الاختيار استمرّت على أساس الولاءات الشخصية أو السياسية، واستمدّت من بين المجموعة العريضة نفسها من المرشّحين. في الوقت نفسه، قوّض تناحر النخبة أي التسلسل القيادي داخل قطاع الأمن، الأمر الذي أدى إلى إضعافه وتعطيله أكثر. وأدّى قيام هادي بإضعاف قاعدة دعم صالح بهدف بناء قاعدة دعم خاصة به بعد العام 2011، إلى إحداث شلل في أجهزة ووحدات أكثر قدرة مثل قوات الأمن المركزي (سميت قوات الأمن الخاصة في العام 2013) والحرس الجمهوري. وقد أضعف ذلك قدرة الدولة اليمنية على التصدّي لخصومها مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والحوثيين.

ساهم منافسون آخرون أيضاً في الوصول إلى هذه النتيجة. فقد استغلّ حزب التجمع اليمني للإصلاح، على وجه الخصوص، المرحلة الانتقالية كي يتحصّن في جميع أجهزة الدولة. واتّهمه منتقدوه بأنه جنّد آلاف الأعضاء والمؤيّدين في مختلف الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع وهيئات الحكم المحلي.53 نفى الحزب هذه التهمة بشدّة، لكن كان له، من دون شك، موطئ قدم: فقد عمل رئيس الحزب محمد اليدومي في جهاز الأمن السياسي في ثمانينيات القرن الماضي، واستفاد حزب التجمع اليمني للإصلاح من دعمه لصالح خلال الحرب الأهلية في العام 1994 لزيادة نفوذه.54 بعد العام 2011، وطّد الحزب موقعه في الجهاز بهدف استخدامه كمُعادِل لمنافسه، مكتب الأمن القومي، ولتعزيز الحزب في جميع أنحاء البلاد.

عندما تبدّلت التحالفات، قاوم الموالون لصالح في المؤتمر الشعبي العام ومجالس الحكم المحلي محاولة حزب الإصلاح بسط نفوذه في محافظات إضافية من خلال التعيينات الأمنية.55 كما واجه الحزب مقاومة من الإسلاميين السلفيين والجهاديين الذين سبق أن سمح لهم صالح بدخول جهاز الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، مكافأة لهم على دعمهم له ضد انفصال الجنوب في العام 1994. 56 في بعض الحالات تم أيضاً استيعاب الجهاديين السابقين الذين حضروا البرنامج الحكومي لاجتثاث التطرّف بعد العام 2001 في الأجهزة العسكرية والأمنية.57 وازداد نفوذ السلفيين بعد العام 2011.

عبّرت هذه الصراعات التي تجري وراء الكواليس عن نفسها بالعنف على نحو متزايد. فقد تم اغتيال أكثر من 100 ضابط في غضون عامين حتى تشرين الأول/أكتوبر 2013. 58 ونجا رئيس الوزراء آنذاك محمد سالم باسندوه من محاولة اغتيال، كما نجا ياسين سعيد نعمان، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المعارض. كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤولاً عن عدد كبير من هذه الهجمات، وعن التفجيرات التي قتل فيها المئات من الجنود ورجال الشرطة، لكن تبادل أنصار صالح وخصمه اللواء علي محسن الأحمر الاتهامات بالمسؤولية عن بعض الاغتيالات، وربما كانوا متورطين في هجمات أخرى نظراً لصلاتها السابقة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.59 في جميع الحالات، سعى التجمع اليمني للإصلاح إلى استبدال الضباط الذين قتلوا بأعضائه وأنصاره، كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في الفترة نفسها.

كانت عملية إصلاح قطاع الأمن تلفظ أنفاسها. في شباط/فبراير 2014، نادت مجموعة من ضباط الأمن بـ”ثورة ضد الفساد” واتهمت وزارة الداخلية بالفشل في توفير الأمن في عهد قحطان، ووصفته بأنه “وصمة عار”.60 بدا أن هادي يشاطرهم انتقاداتهم، أو أنه وجد في ذلك فرصة لإضعاف منافسيه السياسيين في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي ينتمي إليه قحطان. ففي 8 آذار/مارس، استبدل هادي قحطان باللواء حسين عبده طرب، الذي أعلن على الفور عن مراجعة للشرطة للتعرّف على أوجه القصور فيها، وعن حملة ضد الفساد في قطاع الأمن، وعن فتح الوظائف العليا الوزارة أمام التوظيف التنافسي.61

تم إحباط أي أمل في الوفاء بهذه الوعود عندما عمد الحوثيون إلى الهجوم في نيسان/أبريل. سرعان ماوسّعوا منطقة سيطرتهم، مستفيدين من تواطؤ وحدات الجيش التي كانت لاتزال تحت سيطرة صالح، للتقدم من صعدة في الشمال إلى صنعاء، التي استولوا عليها في أيلول/سبتمبر 2014. غير أن استئناف الحوثيين تقدمهم في تشرين الأول/أكتوبر واعتداءهم على القوات الموالية لهادي في عدن تسبّب في نهاية المطاف بتدخّل عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في نهاية آذار/مارس 2015.

بصرف النظر عن النتيجة النهائية التي ستكون للنزاع المسلح، فقد تخلّص الحوثيون من هيمنة شرائح النخبة الحالية على السياسة في اليمن، وأسقطوا نظام الحكم فيه، ودشّنوا مرحلة جديدة في تطوّر البلاد. بيد أن إعادة بناء قطاع الأمن وإعادة دمج عدد كبير من الأطراف المسلحة في البلاد غير الخاضعة إلى الدولة، سيشكّل تحدّياً أكبر حتى مما كانت عليه الحال في الفترة 2011-2014، الأمر الذي يُنبئ باستمرار زعزعة استقرار النظام السياسي ويهدّد تماسك الدولة اليمنية.

تقويض العدالة الانتقالية

عكس انهيار العملية السياسية في ليبيا واليمن، الفشلَ في تحقيق عدالة انتقالية ذات مغزى في أي من البلدَين. كانت هناك بدايات مشجّعة في كلاهما، غير أن ترهّل نظم القضاء فيهما عرقل تلك المهمة. فقد أزال ذلك القيود المفروضة على الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي كانت تتنافس على السلطة، وحطّم ثقة المواطنين في قدرة أو رغبة الحكومات المؤقتة في توفير القانون والنظام الأساسي، ناهيك عن التعويض عن أخطاء الماضي.

سارعت السلطة المؤقتة في ليبيا، المجلس الوطني الانتقالي، إلى إقرار القانون رقم 17 لعام 2012 بشأن “وضع أسس المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” في شباط/فبراير من ذلك العام، وتوخّى القانون تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق والمصالحة للتحقيق في الانتهاكات طوال عهد القذافي. اكتسبت العملية بعض الزخم بعد تعيين المحامي والناشط الحقوقي صلاح الميرغني وزيراً للعدل، في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو المنصب الذي شغله حتى آب/أغسطس 2014.

ومع ذلك، لم يتم تشكيل لجنة التقصّي، على الرغم من أن المؤتمر الوطني العام المنتخب، الذي خلف المجلس الوطني الانتقالي، جدّد التزامه بتشكيلها في قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لعام 2013. ومع أن مايصل إلى 8 ألاف من مسؤولي وضباط النظام السابق كانوا قيد الاعتقال في أي وقت من الأوقات منذ العام 2011 فصاعداً، فقد كشفت البيانات الرسمية المقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن 10 في المئة فقط من المعتقلين حوكموا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2014، مايشير إلى محدودية قدرة الحكومة الانتقالية على إجراء مراجعة منهجية للسلوك السابق لقطاع الأمن وأفراده.62

بل اتّخذ المؤتمر الوطني العام خطوات منحت الحصانة للهياكل الأمنية الهجينة والموازية التي ظهرت بعد العام 2011. أعاد القانون الجديد تأكيد الحصانة من الملاحقة القضائية التي منحها المجلس الوطني الانتقالي عن “الأعمال العسكرية أو الأمنية أو المدنية التي أملتها ثورة 17 فبراير والتي قام بها الثوار بهدف تعزيز أو حماية الثورة”.63 تم استبدال العدالة الانتقالية ب “عدالة المنتصر”، كما أسمتها شبكة من المحامين الليبيين المختصّين في القانون الدولي والساعين إلى تحقيق العدالة الانتقالية وإلى مواجهة حصانة قطاع الأمن.64 وقد تسبّب منجح الحصانة، إلى جانب إصدار قانون العزل السياسي في أيار/مايو 2013، والذي دفع عملية التطهير والملاحقة الجنائية لأعداد كبيرة من عاملي الخدمة المدنية والضباط المرتبطين بعهد القذافي إلى أبعد بكثير من أي بلد من بلدان الربيع العربي الأخرى، بردود فعل عنيفة وأدّى في النهاية إلى نشوب حرب أهلية.

على العكس من ذلك، تشكلت معالم العدالة الانتقالية في اليمن عن طريق الحصانة التي جرى منحها، بموجب المبادرة الخليجية، للرئيس السابق صالح وجميع موظفي الخدمة المدنية والجيش وضباط الأمن الذين كانوا يتصرفون بناءً على أوامره، والتي تمت المصادقة عليها في قانون العفو الذي أقرّه البرلمان المنتهية ولايته في كانون الثاني/يناير 2012. وقد مهّد ذلك الطريق للحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وحزب المعارضة الرئيس، حزب الإصلاح، لمعارضة مقترحات بضمّ الانتهاكات التي ارتكبت قبل العام 2011 إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية. كان توسيع نطاق القانون مطلباً رئيساً للفئات الاجتماعية والسياسية التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والتي تحدّت على نحو متزايد النظام الانتقالي بعد العام 2011، بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين والشباب والنساء.65 وفي حزيران/يونيو 2012 حثّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليمن على “سنّ تشريعات بشأن العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية دون مزيد من التأخير”، ولكن لم تقرّر الحكومة النظر في مسوّدة جديدة من “قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية” سوى في أواخر أيار/مايو 2014، وهو الوقت الذي كانت قد أُصيبَت فيه بالشلل جرّاء الأزمة السياسية المتفاقمة.66

مع ذلك، تم تحقيق بعض الخطوات الإيجابية. فقد تم تعيين رئيس “المرصد اليمني لحقوق الإنسان”، والذي شارك في وضع تقييم شامل لقطاع الأمن اليمني، محمد المخلافي، وزيراً للشؤون القانونية في الحكومة المؤقتة، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى استقالته في كانون الثاني/يناير 2015. وابتداءً من منتصف العام 2012، عملت وزارته مع منظمات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع مقاربة للعدالة الانتقالية تقوم على “منظور يركّز على الضحية” و”حوار مجتمعي دائم ومفتوح وشامل عن الماضي”، ضمن معايير أخرى.67

وبالقدر نفسه من الأهمية، توصّل مؤتمر الحوار الوطني، والذي ضمّ خصوصاً ممثلي الشباب والمرأة فضلاً عن نشطاء المجتمع المدني، إلى اتفاق في كانون الثاني/يناير 2014 بشأن إدراج توصيات تتعلق بالعدالة الانتقالية في الدستور الجديد، وكيف ينبغي أن تنفّذها الحكومة.68 ومع ذلك، فقد أعاق دور صالح المستمر باعتباره مخرّباً قوياً، وإعادة إنتاج تنافس النخبة من مرحلة ماقبل العام 2011 للسيطرة على الجيش وقطاع الأمن، تنفيذ توصيات المؤتمر بشأن أي قضية، وأوجد في نهاية المطاف الظروف المناسبة للحوثيين لمواجهة النظام بأكمله.

في ليبيا واليمن، تفاقم الأثر السلبي للفشل في تحقيق العدالة الانتقالية بسبب انهيار نظم القضاء الجنائي الضعيفة. فمن ناحية، لم يكن الكثير من الليبيين يشعرون سوى “بالقليل من الثقة تجاه القضاة الذين لايزالون يعتبرونهم قضاة القذافي”، وفقاً لما يقول صلاح المرغني.69 ومن ناحية أخرى، كانت السلطات المؤقتة والشرطة القضائية سيئة التدريب والتجهيز عاجزة عن حماية السلطة القضائية في أجزاء واسعة من البلاد، وخاصة في الشرق والجنوب، حيث دفع تزايد عمليات الاغتيال والتهديد بالقتل منذ منتصف العام 2013 فصاعداً القضاة والمدعين العامين إلى الاختباء في الداخل أو في الخارج. والشيء نفسه ينطبق على اليمن، حيث أشار تقرير صدر عن “معهد الولايات المتحدة للسلام” في أواخر العام 2014 إلى أن “مؤسّسات العدالة عانت لتقديم الخدمات حتى بالمستويات المتواضعة التي كانت موجودة في العام 2010” بسبب تآكل “سيطرة الدولة وإضعاف سيادة القانون في جميع المناطق”.70

ونتيجة لذلك، تم توفير القضاء الموازي وغير الرسمي، في كلا البلدين، من جانب الجماعات المسلحة أو التحكيم القبلي أو غير ذلك من أشكال حلّ النزاعات المجتمعية.

الاختراق الخارجي والمجتمعي

يبدو أن ليبيا واليمن قد تجاوزتا الحد في مسألة إعادة هيكلة قطاع الأمن، ولم تولياه الاهتمام الكافي على حدّ سواء. وقد شكّل افتقار السلطات المؤقّتة والحكومات الانتقالية إلى القدرات المؤسّسية والدراية المطلوبة بعمليات واحتياجات الإصلاح، عقبةً كبيرةً أمام اضطلاعها بهذه المهمة. وتمثّلت عقبات إضافية بالتمسّك غير المنتظم للجهات الفاعلة السياسية المهمة بالإجراءات والقواعد المشتركة، والشرعية الهشة للهيئات الحاكمة، والالتزام المتردّد، في أحسن الأحوال، بإرساء الديمقراطية كهدف أساسي بالنسبة إلى الكثيرين في معسكر النظام القديم والمعسكر الثوري أو المعارض.71

كما أدّت المشاركة الواسعة للقوى الدولية والإقليمية الرئيسة في العملية إلى تعقيد إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الأمن في المرحلة الانتقالية في ليبيا واليمن. فعلى الرغم من أن هذه المشاركة وفّرت مزايا هامة، كانت محكومة بأجندات غالباً ماعملت ضد أولويّات إصلاح قطاع الأمن وخلافاً لأفضل الممارسات. وبالتالي، كانت الأولويات الخارجية تجانف وتيرة واتجاه إعادة هيكلة قطاع الأمن.

كان أحد الشواغل الرئيسة للاتحاد الأوروبي في ليبيا، على سبيل المثال، هو تحسين القدرات المحلية لمراقبة ورصد الحدود البرية والبحرية بهدف وقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط. كان تحسين الرقابة والرصد على الحدود أيضاً هدفَ الولايات المتحدة في اليمن قبل عشر سنوات من انتفاضة العام 2011. هذا التركيز دفع إلى الاستثمار في رفع مستوى القدرة العملياتية لخفر السواحل ووحدة مكافحة الإرهاب في قوات الأمن المركزي، وهو الأمر الذي كان مشروعاً وضرورياً. غير أن هذا المشروع ترافق مع ضغوط لتحويل تبعية هذه الأجهزة من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع على الرغم من استمرار الغموض بشأن الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الوزارتان.

على وجه مشابه، اعتبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في إعادة هيكلة قطاع الأمن في ليبيا، أن خفض عدد الأسلحة المتداولة ونزع سلاح الميليشيات الثورية يشكّل أولوية. واقترحت بناء قوات جديدة بموافقة الحكومة حتى قبل أن تجهز العمليات السياسية والبرامج الإدارية والموارد المالية اللازمة لمعالجة المظالم والاحتياجات التي دفعت إلى انتشار الجماعات غير الخاضعة إلى الدولة في كل أنحاء البلاد.

في اليمن، عرضت الولايات المتحدة العون المادي للمساعدة على إعادة هيكلة القوات المسلحة كما هو مطلوب في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، علماً أن جهودها المستقلة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كانت تشير إلى انعدام الثقة في القطاعين العسكري والأمني في اليمن، وأدّت إلى استقطاب الرأي العام، وقوّضت شرعية السلطات المؤقتة. كما حفّزت أجندة مكافحة الإرهاب على الإصرار الغربي على التحقّق من الثوار الليبيين قبل إدراجهم في الهياكل الأمنية الجديدة.

كانت الأولويات الخارجية ميالة للعمل على نحو يخالف الحاجة إلى تأمين التشاور والقبول والتضمين الشامل على نطاق واسع بين جماعات المصالح المجتمعية والسياسية الداخلية – وأيضاً بين عاملي قطاع الأمن – للوصول إلى الاتفاق حول برامج الإصلاح. بيد أن ذلك أصبح مستحيلاً عملياً مع دخول العملية الانتقالية في ليبيا واليمن في أزمة في العام 2014، وعندما أفضى التنافس بين القوى الإقليمية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ضدّ قطر في ليبيا واليمن، وبين تلك البلدان نفسها ضدّ إيران في اليمن، إلى تأثير سلبي إضافي. كما أن وضع الصراعات المحلية والتدخّلات العسكرية الخارجية الهادفة إلى وقفها في إطار مكافحة الإرهاب يكفل عدم إمكانية متابعة إصلاح قطاع الأمن قبل حلّ النزاعات المسلحة في كلا البلدين.

ثمّة تأثيرات خارجية غذّت العامل الثاني في تعقيد إصلاح قطاع الأمن في ليبيا واليمن، وفاقمته، وهو التداخل الملحوظ بين الفئات الاجتماعية المحلية والفروع أو الأجهزة المتنافسة التابعة لقطاع الأمن. كان هذا واحداً من أسوأ موروثات عهدي القذافي وصالح، حيث كانت سياسات التعيين والترقية مُصمَّمة على نحو يهدف إلى مكافأة شيوخ القبائل الموالين أو سماسرة السلطة المحلية، ومعاقبة عديمي الولاء، وأحياناً تأخذ شكل برنامج توظيف بأجور زهيدة. بالإضافة إلى ذلك، استمال الزعماء المستبدّون السابقون القادة وكبار المسؤولين من خلال السماح لهم بجني مداخيل كبيرة غير مشروعة من الممارسات الفاسدة داخل القطاعات الأمنية المتضخمة والتي تعاني من ضعف الرقابة.

ماكان لتفكيك العلاقة التكافلية الواسعة بين هياكل السلطة الاستبدادية والمصالح المجتمعية عموماً أن يكون أمراً سهلاً، وهو أكثر صعوبة بمكان داخل قطاع الأمن. فقد أظهر مسار محاولات الإصلاح في ليبيا واليمن أن هذا المسعىً مستعص، إن لم يكن أسوأ من ذلك، لأن كل خطوة إلى الأمام كانت تحفّز على القيام بخطوات مضادّة تؤدّي إلى آثار أكثر تدميراً.

لمواجهة هذا التحدّي، يتعيّن على السلطات المؤقتة الانخراط في مناقشات صريحة حول احتياجات إصلاح قطاع الأمن والتكاليف والمقايضات اللازمة لذلك مع أوسع مجموعة من شركائها في الائتلافات الحكومية، والأحزاب البرلمانية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والجماعات المسلحة غير الخاضعة للدولة، وأنصار الإصلاح داخل القطاع. لكن باستثناء محاولات قليلة لبدء مثل هذا الحوار في اليمن، لم يحدث ذلك عموماً، على الرغم من وضع إعادة الهيكلة – بدل الإصلاح بالمعنى الأعمق – رسميا على الأجندات الحكومية والانخراط بشكل واسع مع الشركاء الخارجيين حول هذا الموضوع.

دروس سياسية

عانى قطاعا الأمن في ليبيا واليمن بشدّة في بداية التحولات مابعد 2011 من الولاءات الفئوية والشخصية التي يمزّقهما والفساد الذي ينخرهما والولاء الذي يدينان به للمصالح المجتمعية المتنافسة. وكان بناء معنويات وتماسك القطاعين وتكريس طبيعتهما المهنية يتطلّبان تعزيز استقلاليتهما، على أن تتم موازنة ذلك عن طريق إقامة رقابة سياسية وقانونية ومالية فعّالة في إطار الحوكمة الديمقراطية. غير أن تغيير الجهاز القسري بصورة تامة في حالة الدول الضعيفة والمجتمعات المنقسمة على نفسها طرح تحدّيات معقّدة.

على وجه الخصوص، كان سعي الفعاليات الاجتماعية والسياسية المختلفة إلى إعادة التفاوض على مكانتها تجاه الدولة وتجاه بعضها بعضاً بعد العام 2011، يتطلّب إيجاد توازنات جديدة بين أساليب الحوكمة المركزية واللامركزية بشأن توفير الأمن وإنفاذ القانون والنظام. وقد كشف ذلك عن وجود توتّر بالغ. فقد تصرّفت أقوى الأطراف الفاعلة التي شاركت في إعادة هيكلة قطاع الأمن، بما في ذلك المحاورون الدوليون، على نحو يفضّل المقاربات المركزية، سواء بصورة متعمّدة أو في ظل غياب البدائل، في حين كانت تشير أجندة الإصلاح الحقيقي إلى الحاجة في ليبيا واليمن إلى تحقيق قدر كبير من لامركزية القوة والسلطة، انتقالاً من العواصم إلى المناطق الأخرى في البلدين. وكان يمكن لمقاربة بديلة أن تقيم توازناً في انتقال الإدارة أو خطط التنمية أو الميزانيات، أو الأمن وإنفاذ القانون ومايرتبط بذلك من توفير للقضاء إلى المحافظات؛ في الوقت الذي يتم فيه تطبيق إطار وطني مشترك للإجراءات التشغيلية، ومعايير التوظيف والتدريب ومقاييس الأداء ومعايير الترقية، والأنظمة الإدارية والمالية.

أصبحت السيطرة على القطاعات الأمنية رصيداً أساسياً في التنازع الحزبي على المناصب الوزارية والنفوذ في مؤسّسات الدولة بعد العام 2011. وفي مواجهة التفكّك الملحوظ في هذه القطاعات، سعت الجهات الفاعلة السياسية القوية، مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في ليبيا أو صالح والتجمع اليمني للإصلاح في اليمن، إلى الاحتفاظ بأجهزة أمن واستخبارات مختارة وإدارات في وزارة الداخلية ووحدات في الجيش أو إلى السيطرة عليها. وماعزّز هذا النهج هو تفضيل الشركاء الخارجيين المعنيين بإعادة هيكلة قطاع الأمن، التعامل مع الوزارات والهيئات الحكومية المركزية، بهدف استدعاء ردود أفعال أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

إلى جانب تعزيز الميل إلى المركزية، أنتج كلا الاتجاهين أيضاً استبدال مجموعة من الولاءات العمودية داخل قطاع الأمن بأخرى، وأفضى إلى إضعاف الروابط المهنية الأفقية والتماسك المؤسّسي. عندما اتّبع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقاربة مختلفة في ليبيا، ليقترح بناء هياكل عسكرية جديدة تماماً ومحايدة سياسياً مثل الحرس الوطني أو “قوة الأغراض العامة”، تمت عرقلتها من جانب مراكز القوى المتنافسة داخل الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني العام.

تطلّبت معالجة هذه الديناميات السلبية اتخاذ إجرائين اثنين. أولاً، كان يجب وضع جميع المبادرات التي تؤثّر على قطاع الأمن في إطار إصلاحي واضح، يجمع بين الخطط الخاصة بإعادة الهيكلة وتطوير القدرات المهنية وبين مقترحات تجديد الحوكمة وضمان وجود مساءلة ذات مغزى، على الأقلّ داخلياً لمؤسّسات الدولة المنوطة بها، فضلاً عن الشفافية أمام المواطنين والفعاليات السياسية والاجتماعية المعنيّة. ثانياً، كان يجب أن تكون هناك مناقشة صريحة وواسعة النطاق حول إلغاء مركزية جوانب رئيسة في عمل وحوكمة قطاع الأمن.

كان يمكن لهذين الإجرائين أن يهدّئا مخاوف حركات المعارضة، والميليشيات الثورية، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية، وجماعات المصالح الأخرى التي كانت تخشى إما عودة عناصر النظام القديم أو أن تتعرّض للتهميش وهيمنة مراكز القوى الناشئة في العواصم الوطنية، وداخل مؤسّسات الدولة المركزية، وفي المجالس التمثيلية الجديدة. وكان من شأن الإجرائين المذكورين أيضاً التوفيق بين الحاجة إلى الاستجابة للمشكلات التي لاتحتمل التأخير من خلال تدابير مرتجلة أو مؤقتة، وهو الأمر الذي لامفرّ منه، وبين الأهداف المتوسطة وطويلة الأجل.

على الرغم من أن إصلاح قطاع الأمن هو عملية متخصّصة تتم من أعلى إلى أسفل إلى حدّ كبير، من حيث التصميم المؤسّسي وصنع السياسات وضمان الامتثال، فإن الحاجة إلى بناء الثقة وتعزيز الشرعية كانت تستلزم بذل جهود حثيثة لتعزيز الشفافية. وكان من الممكن معالجة ذلك من خلال تشكيل لجان إدارية داخلية تضم قطاع الأمن وممثّلين عن الحكومة، وكذلك هيئات عامة توفّر للأحزاب السياسية داخل وخارج الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وسيلة منظّمة لمراقبة العملية ونقل وجهات نظر وتوقعات ومخاوف جمهور كلٍّ منها.

كان من الممكن تطبيق مقاربة مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات، التي لم تحظً بأي اهتمام علني في أي من خطط إعادة هيكلة قطاع الأمن المقترحة في ليبيا أو اليمن. حدث ذلك على الرغم من دورها الأساسي في الحفاظ على السلطة الاستبدادية في عهدي القذافي وصالح وعودتهما للظهور بعد العام 2011 باعتبارهما ساحة للصراعات الدامية بين مراكز القوى المتنافسة، والموالين للنظام القديم، والجماعات الجهادية.

علاوة على ذلك، كان من شأن مقاربة بديلة التركيز بصورة أكبر على استعادة قدرة وصدقية أجهزة إنفاذ القانون، بدلاً من التركيز على إعادة هيكلة القوات المسلحة، الأمر الذي كان يفضله أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن. وكانت هناك فرصة لرفع قدرات ومكانة الشرطة، وهو ماكان سيعطي الأولوية لاحتياجات المواطنين الأكثر إلحاحاً، ويوفّر بيئة أفضل لإنعاش النشاط الاقتصادي والخدمات الإدارية، ويعزّز شرعية الشرطة والحكومات الانتقالية. في المقابل، من شأن ذلك أن يُمكِّن الحكومات من مواصلة القيام بإصلاحات موازية للسياسات في مجالات أخرى، بما في ذلك داخل القوات المسلحة.

كانت الحكومات الانتقالية أيضاً بحاجة لإعطاء الأولوية لوضع حدّ لثقافة الحصانة من العقاب، التي انتشرت من القطاعات الأمنية القديمة إلى الجماعات المسلحة التي كانت تدّعي أنها توفّر الأمن بعد العام 2011. ونظراً لتفشّي إرث عدم الثقة في قطاع الأمن وعجز السلطات المدنية الواضح عن فرض الامتثال، فإن تعزيز المعايير والتوقعات الأساسية للسلوك الأخلاقي من جانب الأجهزة القسرية الرسمية وغير الرسمية كان يتطلّب أوسع نطاق ممكن من الدعم والتأييد من الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية والمؤسّسية التي تتمتّع بحضور فعّال على الأرض.

علاوة على ذلك، كان ينبغي أن يتواكب ذلك مع اتّخاذ خطوات ملموسة لوضع حدّ لانتهاكات قطاع الأمن، من قبيل إنشاء إدارات تفتيش عام وحقوق إنسان تتمتّع بصلاحيات كاملة في وزارات الداخلية، وتعيين أمناء مظالم مستقلين، وتزويد منظمات حقوق الإنسان بالبيانات باعتبار ذلك التزاماً رسمياً. من خلال جعل هذا الهدف أولوية حقيقية وتعميمه كجزء لايتجزّأ من عملية إصلاح قطاع الأمن، لا كقضية جانبية وحسب، كان بإمكان سلطات مابعد العام 2011 أن تقطع شوطاً طويلاً على طريق تحقيق العدالة الانتقالية عبر الحيلولة دون تكرار التجاوزات السابقة.

لم تَجرِ محاولة تطبيق سوى القدر اليسير من هذه المقاربة في ليبيا أو اليمن، باستثناء تجربة “مؤتمر الحوار الوطني” اللافتة للنظر والتي تستحق الثناء في اليمن. فقد كانت معظم الجهود التي بذلت فاترة ولم تكن متّسقة ولا مستدامة.

أدّى الفشل في تغيير قطاعي الأمن في ليبيا واليمن إلى إحياء نزعات المركزة وإعادة إنتاج الموروثات السلطوية. ونتيجة لذلك، فإنه لا ليبيا ولا اليمن لديها حكومة مركزية شرعية وعاملة أو قطاع أمن يخضع إلى سيطرة فعلية لأي من المعسكرات المسلحة المتناحرة. ولن تعاود ليبيا واليمن الظهور باعتبارهما دولتين تتمتعان بالسيادة ما لم يتم حسم الصراعات الأساسية على غاية وشكل قطاع الأمن في كل منهما، ولم يعد بوسعهما القيام بذلك من دون نقل السلطة السياسية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها.

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

عن أمل جنبلاط المتجدد: لبنان يستحق النضال

صحافيون أم عرّافون!

صحافيون أم عرّافون!

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

ماذا يجري داخل أروقة بيت الكتائب المركزي؟

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

عن الخرائط التي تُرسم والإتفاقات التي تتساقط!

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

“الإنحراف في الحياة”/ بقلم كمال جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

هاشتاغ #صار_الوقت يحل أولاً في حلقة جنبلاط

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

طاولة نقاش عن أزمة الصحافة في جامعة AUST

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: ليظهر لنا وزير مكافحة الفساد حرصه في صفقات البواخر والفيول

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

عبدالله: غريب أمر وزارة مكافحة الفساد!

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

Comment to Uri Avnery: How Sad What Is Looming Ahead

“Not Enough!”

“Not Enough!”

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

… لمن لم يقرأ يوسف البعيني/ بقلم وسام شيّا

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

كمال جنبلاط في مولده الأول بعد المائة: تعاليمه وأفكاره ما زالت الحلّ/بقلم عزيز المتني

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

رئيس حزب/ وليس (… سابقاً)/ بقلم د. خليل احمد خليل

التوازن السياسي في لبنان

التوازن السياسي في لبنان

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

لبنان… مشاريع انقلابية مؤجلة

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

جنبلاط وحَمَلة أختام الكاوتشوك

Le Liban est un symbole de tolérance

Le Liban est un symbole de tolérance

Our Automated Future

Our Automated Future

The True Origins of ISIS

The True Origins of ISIS

Les Misérables vs. Macron

Les Misérables vs. Macron

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

عذراً أيها المعلم/ بقلم مهج شعبان

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

رساله الى المعلم / بقلم ابو عاصم

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

إلى روح القائد والمعلم كمال جنبلاط/ بقلم أنور الدبيسي

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018

أسرار وعناوين الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الاول 2018